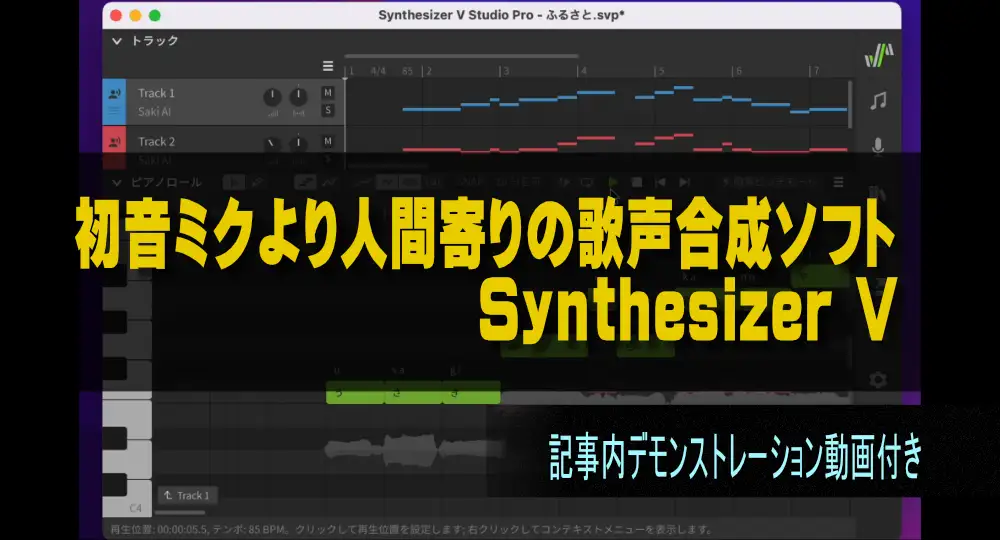

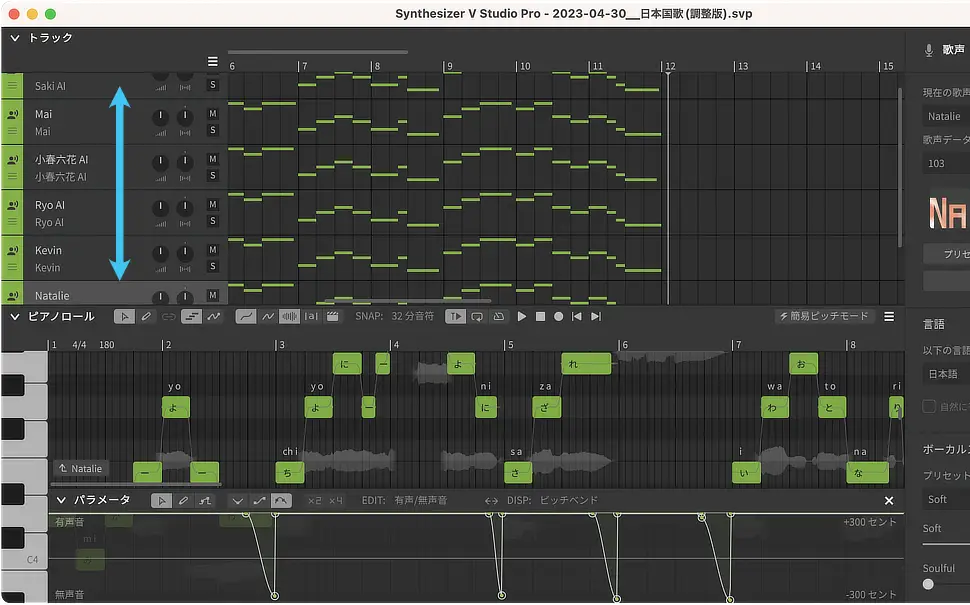

Synthesizer Vの歌声データベースを複数利用することで、POPソングなどソロの歌声以外にも、混声三部合唱などを歌わせることも可能です。

個性が必要なソロと違い、合唱ではハーモニーや調和が重要になります。今回は、複数の人が一つの旋律を歌い上げる斉唱の作成方法を紹介します。

いろいろなやり方があり、今回紹介する方法は、現時点でホビー三昧Dが試しながら見つけた独自の方法です。

Synthesizer V Studio Proは、無償のバージョンアップで機能拡張が続いているため、将来もっといいモードができると思いますが今回は、Synthesizer V Studio Pro 1.8.1(2023年5月1日時点)を利用しています。

合唱と異なり同じ旋律で歌う斉唱では、声質が異なる複数の歌声データベースを使う必要があります。各パート2人づつ重ねるといい感じになっていきます。

2022年時点に比べ、音声データベースの種類が増えてきました。合唱では複数の声質が必要になります。組み合わせなどの参考になるかなと作ったデモンストレーション付きの紹介は、Synthesizer V Studioの音声データベースの一覧にまとめてみました。

複数の歌声データベースを使うことでコーラスも可能になる

NHKドラマ坂の上の雲でテーマソングとなったStand Aloneをテストソングが良いかなと、こだわって作ってみました。(YouTube Music Stand Alne)

打ち込みの参考に使ったのは、ポピュラーソングに強い有限会社ケーエムピーさんの楽譜なのですが、配信許可については公式サイトにも書かれていません。

ヤマハの「ぷりんと楽譜」では配信に関する利用について楽譜通りの演奏であれば利用許可を免除するとあります。こっちの方でまた作っていこうかなと思います。

数社の楽譜の音楽出版社に許諾に関して問い合わせをしてみましたが、インターネットに公開するとなると、著作権や演奏権の問題などいろいろと、手続きが大変です(制作記事公開での利用の場合)。

そこで、童謡以外で、誰もが知っていて記事内に安心して使えるデモンストレーション教材をずっと考えていたのですが、なかなか思いつきませんでした。

ふと、適度に短く誰もが知っている日本国家「君が代」を題材にすることにしました。

「君が代」はe-gov法令検索「平成十一年法律第百二十七号 国旗及び国歌に関する法律」から、オリジナル?の作詞作曲を閲覧することができます。

まずはSynthesizer V Pro版を利用した国歌斉唱の完成版の動画です。

このように、今回記事で紹介する最低限の調節だけで、ちゃんと斉唱になっています。

歌声をフラットにしただけですが、実際に作っていくと、どの人を立たせたり、どの人をなじませるか、といった音楽性の追求への可能性をすごく感じました。

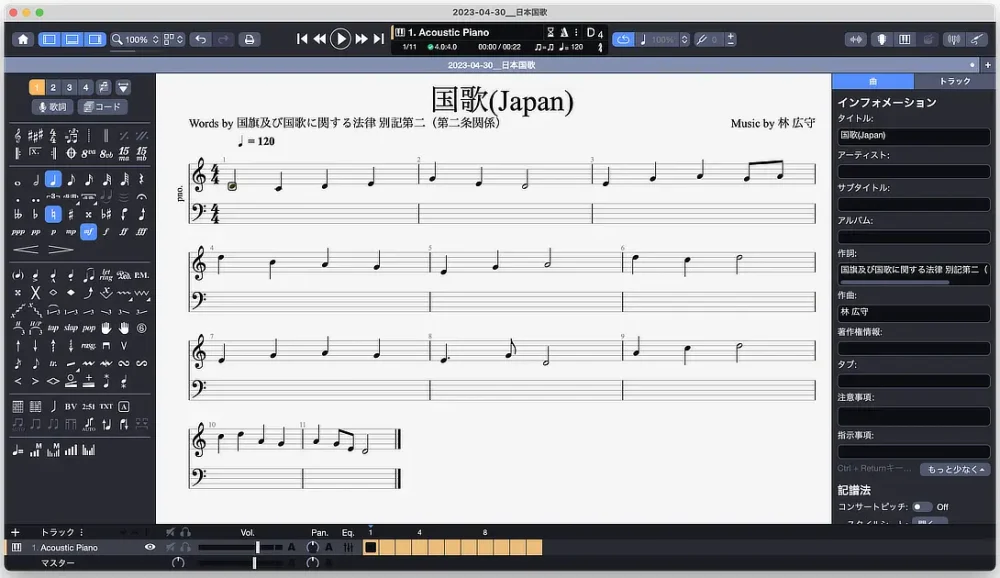

まず楽譜を用意する

まずは、楽譜を用意する必要があります。つぎにその楽譜からSynthesizer Vのピアノロールに直接打ち込みます。

楽曲選びと楽譜の参考

今回は、公開する記事の題材として、国歌を選びましたが、モチベーションが下がると思います。

そこで、僕の楽曲選びについて書いておこうかと思います。

最初に合唱を作って試すときは、Amazon MusicやApple Musicで合唱版などが見つかるヒット曲は、おすすめです。

先に書きましたが、NHKドラマ坂の上の雲でテーマソングとなったStand Aloneをテストソングが良いかなと、こだわって作ってみました。(YouTube Music Stand Alne)。

例えば、「Stand Alone」をApple Music配信で検索してみると、混声二部や三部の合唱がいくつか出てきます。リファレンスではありませんが、目指す目標があると作りやすいメリットがあります。

楽曲が見つかったら、ヤマハの「ぷりんと楽譜」で検索すると、数百円で似た楽譜を見つけることができます。

ディズニー映画の『アラジン』のテーマソング「A Whole New World」や、映画『天使にラブ・ソングを…』の「Hail Holy Queen」や、「Amazing Grace」などよりどりみどりです。

ぷりんと楽譜では、「Q.購入した楽譜・データを使用し動画サイトにアップロードしてもいいですか?」にあるとおり、JASRAC/ NexTone管理楽曲であれば、編曲しない条件で制作元が「ヤマハミュージックメディア」とある商品の演奏動画をYouTubeに投稿することが可能です。ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス出版の楽譜も同様です。

楽譜の打ち込みは楽譜ソフトが楽

やってみるとわかりますが、楽譜を読みながらのピアノロールへの入力はかなり大変です。

特に、マスを数えながら、全音符や八分音符を入力する作業は、苦行です。

音符入力ができるDAWソフトとして、Digital Performerなどもありますが、楽譜からの入力は、楽譜制作ソフトのFinaleやGuitar Proといった、MIDIエクスポート機能がある楽譜ソフトが楽です。

今回は、Synthesizer V ProでMIDIキーボードを使う方法に気づく前だったので、Guitar Pro8という楽譜ソフトに入力しました。

2022年の時はDTMやSynthesizer Vのピアノロールに楽譜の音符を読み解きながら一つ一つ打ち込む作業がすごく大変でした。

これは説明する必要があるのかなと感じますが、音符には音の高さと長さ情報が含まれています。楽譜ソフトからのMIDIエクスポートファイルを使えば、楽譜通りのメロディがピアノロールに反映されます。

楽譜からの音符入力時や、楽譜の再生機能で音を確認できるので、打ち間違いも減らすことができます。

ピアノロールと楽譜の音符を見比べての確認作業は、なれれば簡単なのかもしれませんが、僕には難しかったです。

Synthesizer V Proを1年以上使っていたにもかからず、先日までMIDIキーボードが使えることに気付きませんでした。あるとないとでは、天と地の差があるので、使い方を紹介することにしました。

楽譜を元に本格的に打ち込みをしていく場合は、楽譜ソフトを使うのが一番簡単だとおもいます。

Windows限定ソフトで少し古いソフトですが、時々ソースネクストでセール販売されるKAWAI楽器のスコアパレットなどもあります。

最新版のサブスクリプションの「スコアメーカーZERO」などは、スマホカメラで楽譜が取り込めるそうです。Finaleは著作権の関係でスキャナ機能は削除されています。

音符入力ができる楽譜ソフトGuitar Pro

色々迷走して購入したGuitar Proは、WindowsとmacOSで動く楽譜ソフトとしてギターに強い楽譜ソフトです。

バンドスコアを作れるソフトなのでドラムやピアノなども入力でき、再生することもできます。

名前の通りギターに特化しているため、TAB入力もできギターの再現度はかなり高いです。入力楽譜からMidiのエクスポートとインポートができます。

Finale27という世界標準の楽譜製作ソフトと迷いましたが、高額な上、26から3年程度経過しているためもうじき28が出るような気がしたので止めました。

そもそも、音大で使われるようなFinaleを使いこなす自信なんてありません。

ただ、Guitar Proを使いながら、楽譜ソフトで表現できる音符記号=MDI再現度と気づきました。

楽譜を元に勉強するならFinaleがいいような気がします。

楽譜出版社が利用しているFinaleならどんな楽譜も、その通り入力できます。楽譜にすべて指示が書かれているクラシックにも対応しています。

Guitar Proのメリットですが、起動時に複数表示される楽譜リストの中に、ロック系のフルバンドスコアが、プレゼント配信されている点です。

マルチトラック表示で全体が見えたり、単独楽器の演奏確認などができます。どのような楽譜でバンドスコアができているのか、アレンジのヒントなど沢山あります。

Guitar Proが多くのギタープレイヤーに愛される理由はそこにあると思います。

Synthesizer V Proで斉唱をきれいに歌わせる設定

ここからは、Synthesizer V Studio Proの設定方法の説明です。

DTMへの入力や楽譜ソフトからエクスポートしたMidiファイルのインポート機能を使わない方は、直接Synthesizer Vのピアノロールへ、入力していきます。

Synthesizer VにMidiを移動する

楽譜ソフトに楽譜を転記できたのでMidiファイルをエクスポートし、Synthesizer Vにインポートします。

Midiファイルには歌詞は入っていないので、インポートされた音符に、歌詞を入力をしていきます。

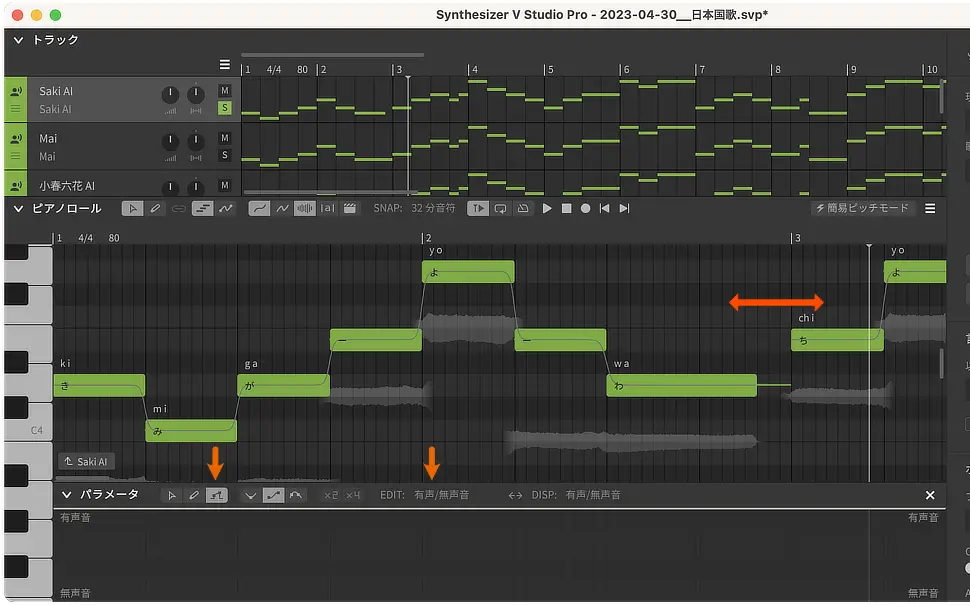

今回は斉唱なので、新しいプロジェクトに入っているボーカルトラックを、複製します。

複製したら、別々の歌声データベースに割り振ります。同じ人をいくら重ねても、声色が同質のため、合唱には聞こえてきません。旋律を変えることでハモることはできます。

実は、一人のパラメーターを調節し終わってから、複製する方法が簡単です。パラメーターコピーの方法を紹介するため、今回は最初に複製しました。作り方はいっぱいです。

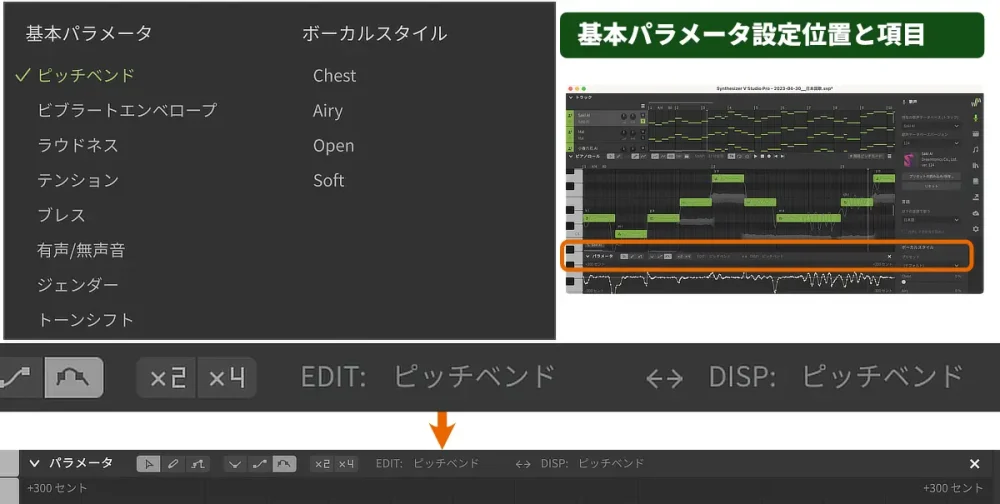

パラメーターの設定項目を表示する

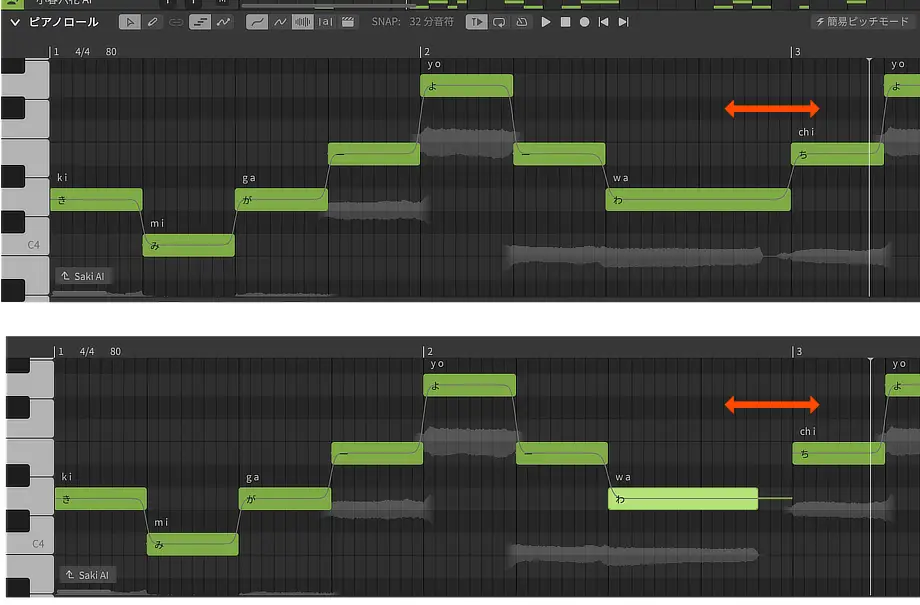

記述する順番を迷いましたが、最初に、「ピッチベンド」と「有声/無声音」の基本パラメーターの表示と設定切り替え場所をキャプションで紹介します。

ピアノロール(鍵盤)の下側隣に、折れ線グラフというか波形風のグラフが表示されます。EDIT(編集)と書かれているところを、クリックすると、パラメーターを選択できます。

ちなみに、DISPとEDITは別々に表示することができます。

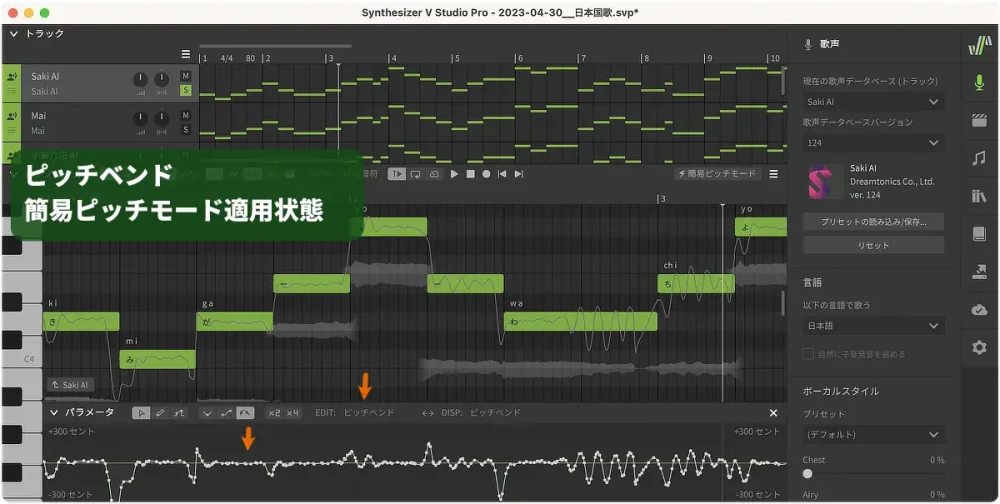

ピッチベンドを修正する

初期設定でSynthesizer Vの簡易ピッチモードが走る場合、下の図のように、ピッチベンドは系がゆらゆらします。

ビブラートが声の高さを変えずに揺らぎを持たせるのに対し、ピッチベンドは、音程に揺らぎを与える設定です。

合唱で音程が揺れると、ばらつきがありハーモニーになりません。例えるなら音痴混在状態です。

Synthesizer Vで合唱を再現し始めると、音を揃えるという意味を、実感を持って理解できるようになります。別人の音痴はわかっても自分が音を外すとどうなるかと、しっかり理解できます。

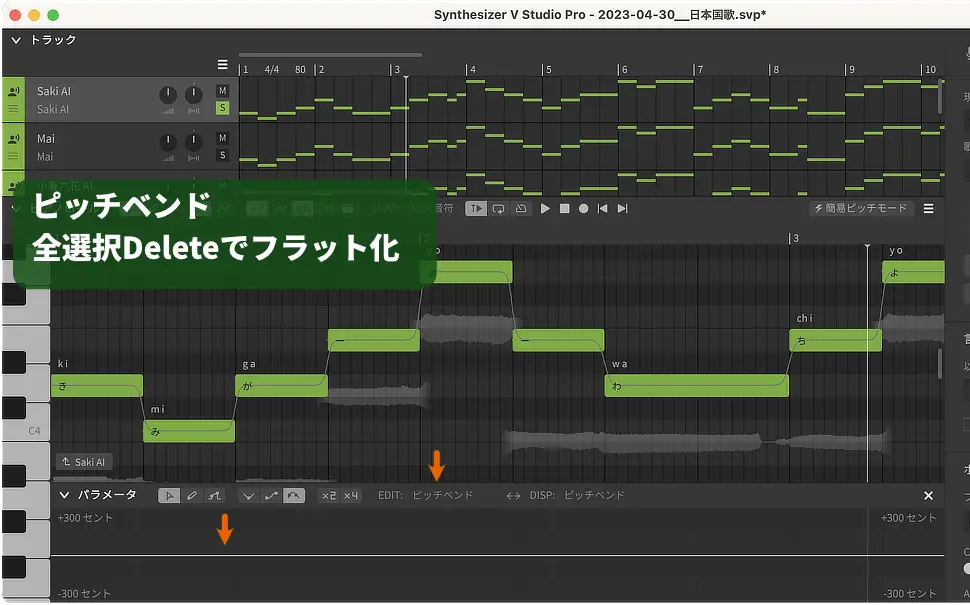

さて、最初は、ペンモードでまっすぐに引いていました。その後、パラメーターをCtrl+A(command+A)で全選択して、Deleteキーでまっすぐにフラット化できることに気づきました。

苦労して線を引かなくても、サクッと、まっすぐの線になります。

現時点で、僕が知らないやり方がたくさんあります。

息継ぎの場所を確保する

最初にやってしまってもいいのですが、音符入力からMIDIをインポートすると、息継ぎの場所が確保できません。ということで、ピアノロールを少しずついじっていきます。

ピアノロール状で、マウスのホイールを回すと、時間が広がります。

全音符や半音符などいろいろありますが、感覚で広げていきます。

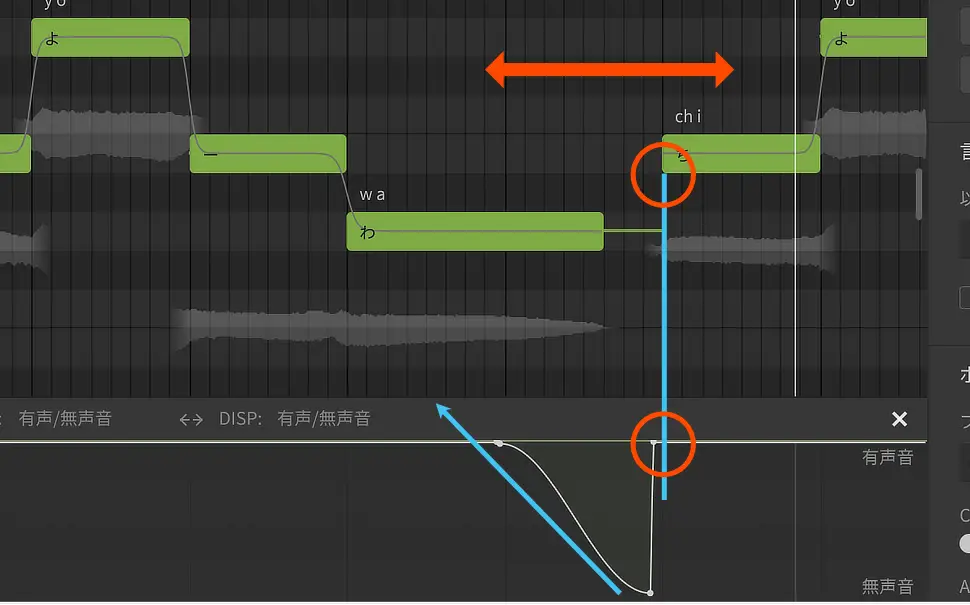

有声/無声音の設定

さて、日本国家は、息を抜いていくというか、フェードアウトがいい感じです。ということで、有声音から無声音へパラメーターを減らす線を引きます。

ということで、EDITボタンをクリックして、基本パラメーターから「有声/無声音」を選択します。

パラメーターは、鉛筆マークを使うとジグザグになるため、ピン間ライン?(キャプチャ内のオレンジの矢印)を使う方が簡単です。

出音から無声音が始まるといった超絶技が簡単にできてしまいますが、シンプルに、次の音符の少し前のポイントをクリックして押し込みながら、上の方にピッと引くと、ジグザグせずきれいに線が引けます。

ジグザグになったら、「矢印アイコン」の選択で、ポイントを選択してdeleteで消していきます。失敗しても、「Ctrl+Z(Command+Z)」で一つ前の操作に戻すことができます。

パラメータ設定をコピー貼り付けで反映する

「有声/無声音」のパラメーターを、歌声全員のパラメーターに貼り付けていきます。

貼り付け方法は2種類あります。

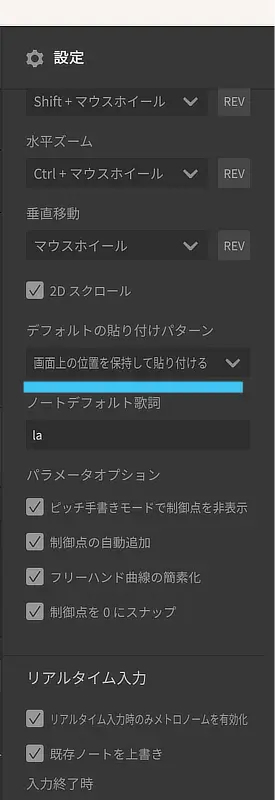

最初に貼り付けるときに、どのモードにするかの選択画面が出ますが、次からは表示されません。

画面右の歯車を押すことで表示される設定から、デフォルトの貼り付けパターンで設定することができます。

波形をポイント毎で貼り付けていく場合は、画面上の位置を保持して貼り付けるを使うと良さそうです。

再生位置とはカーソル位置の事です。カーソル位置を先頭に移動したり、揃えることで、ズレずに張ることができます。

最初に、パラメーターの選択やコピー時には、鉛筆アイコンではなく、カーソルアイコンが選択状態になっていることを確認する癖をつけた方が安全です。

僕は、鉛筆マークで何度か選択して気づかないうちにパラメーターが個ずれていることがありました。

パラメーター波形のところで、Ctrl+Aをつかい全選択をして、Ctrl+Cでコピーをし、反映させたい(貼り付けたい)歌声にトラックを移動し、パラメータグラフ上でクリック選択し、Ctrl+Vで貼り付けることができます。

ウインドウの上にある「ファイル、編集、表示、修正。。。」から、編集の「パラメーターをすべて選択する」を使い、編集のコピーをクリックし、編集の貼り付けで同様のことができます。

完成形

最初に、作成説明動画を作ってしまい、その後ビフォアーアフター動画の方が、重要だと感じ作り直しました。

今回は、トータル49秒の曲だけの動画を作成しました。

ちなみに、曲のテンポの設定をBPM80から180にすると。。。いい感じです。

最初に作成方法まで流し込み作成し公開した方の動画です。やり方が少し古いですが、取り直し版ができるまで、公開します。

先日亡くなった坂本龍一さんがNHKの100年インタビューで、編曲についていろいろ話していました。曲のテンポを変えるだけでも全然変わっていきます。これは、ほんとに、面白いです。

まとめ

Synthesizer Vを使い始めた当初は「やっぱりソロやバンド向けで、合唱には不向きかも。ハーモニーができるの?」と思っていましたが、とりあえず、形になってきました。

とりあえず、今回の国歌斉唱は、脱個性?的な合唱。。。いやいや、コーラースをきれいに揃えるための音のフラット化の方法です。

ここから、音の粒を揃えたり、歌声の誰を前に出し、誰を押さえるかなど、音楽表現を詰めていくことができていきます。

よほどのプロやレッスン経験者出ない限り、一人では絶対に、できないハーモニー表現ですが、Synthesizer VのPro版を使うと、いろいろできてほんとに面白いです。

合唱では、各パート2人づつ重ねるといい感じになっていきます。種類が増えたため、Synthesizer V Studioの音声データベースの一覧にまとめてみました。

今後もちょっとずつ、いろいろ試して、新たな発見を、記事にしていこうかなと思います。

AHS社が販売するSynthesizer V Studio Proに対応した歌声データベース公式サンプル動画にコメントをつけて、DLSiteの販売リンクを一覧にしておきました。少ない予算で最良の音声データベースに気づく手助けになれば幸いです。

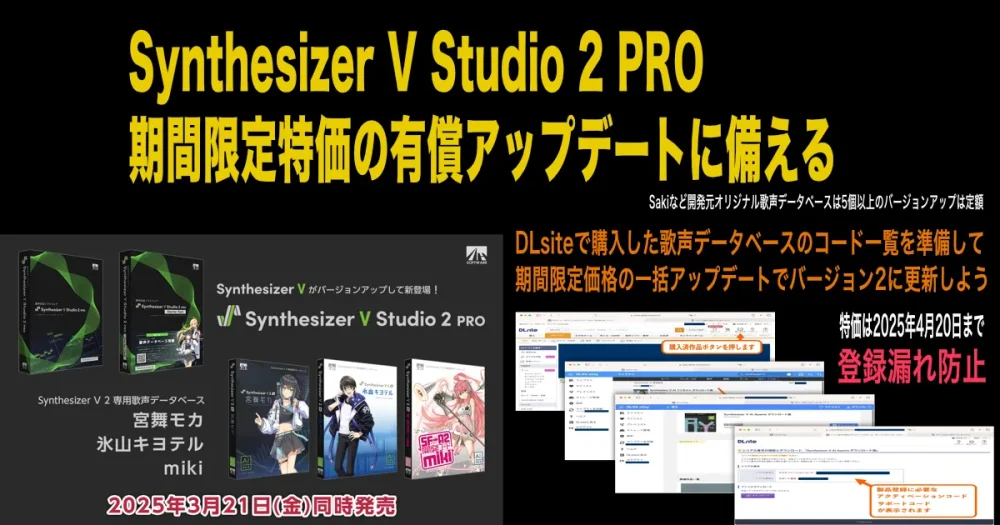

Synthesizer V割引情報

基本的にDLSiteのSynthesizer V Studio Proからクーポンを利用して購入するのが、一番安いと思います。

当サイトで紹介している、現在開催中のソフトウェアの割引情報を中心に、偶然見つけたセール情報なども含め紹介記事を作成するよりもスピーディーにセール情報をまとめて公開しています。

SynthesizerVの歌声データベースがには無印とAIの2つバージョンが存在します。AIが付いていない無印の音声データベースは開発がストップしています。とくにこだわりがなければ名前の最後にAIと付いている商品の購入をお勧めします。

DLsiteの販売ページ

下はダウンロード版の購入なら頻繁に配布されるクーポンやセールで一番安く購入できる可能性が高い、DLsiteの販売サイトへのリンクです。会員登録をすればクーポンは探さなくても、自動的にマイページに登録されます。

2022年度にあった、3年に一度ともニコニコ動画などで作品を作る音声合成ユーザーの間で話題になった2段階セールは終わり、すでに初音ミクのVOCALOIDよりも売れているため、大幅値引きのセールはかなり減りました。

それでも、18%OFFクーポンなどがあるためまだまだ、DLsiteが一番安く購入できます。

- Synthesizer V Studio Pro(本体です)

- Synthesizer V Saki AI(女性ボーカルSaki AIです。)

- Synthesizer V AI Ryo (男性日本語向けボーカル日本人的英語歌詞もOK)

- Synthesizer V AI Kevin(男性English向け日本語もOK)

2023年4月に開発者自身による歌声データベースのDLSiteでの取り扱いが一気に増えました。一通りのデモソングを確認できる「Synthesizer V Studioの音声データベース」ページを作ってみました。少しずつ更新していこうかなと思っています。

あと、セールなどで安くなっていると、ついつい、他の人の分まで買おうと思ってしまうこともあると思います。

以前試して気がついたのですが、DLsiteでは同じアカウントで同じソフトを2本購入する事ができません。ギフトとして2本目を購入できますが、クーポンや割引価格にはなりません。

購入する前に気づくとショックを受けるので2本目の購入は安くないと言う事だけ頭の片隅に入れておくと、安請け合いの危険を防げます(僕のことですが)。

販売ページで25%OFFクーポン価格が表示されている方は、「DLsiteのクーポン情報と購入時の注意点」に初回登録特典クーポンを手に入れるための攻略情報を書いておきました。

ほぼすべてのSynthesizer V商品、二つ以上同時購入で10%OFF(2025年1月7日13:59まで)

2025年1月7日13:59分までDLSite限定のキャンペーンとして、2024年に発売された新商品も対象となる2つ以上のSynthesizer Vの歌声合成データベースの同時購入で10%OFFキャンペーンをしています。

この割引は、1段目の割引となるため、2段目の何度でも全商品15%OFFクーポンが適用されます。毎月3回程度発行される、何度でも全商品15%OFFクーポンでは、カート内の全商品が対象となるため、最終的に23.5%OFFになります。

Amazon販売情報

当サイトはAmazonでアフィリエイト活動をしています。領収書などが必要なケースや、現物が必要な場合では、やはりAmazonが便利なので販売リンクを貼っておきます。

歌声データベースですが、Synthesizer Vの開発元であるDreamtonics氏が自ら手掛けた「Saki(歌声データーベース)には無印とAIの2種類が存在します。購入する場合は、現在開発者が注力しているAI版を強くおすすめします。

しかし残念なことにAI版のパッケージ販売はありません。間接的なパッケージ購入になりますが、AHSの交換サイトから歌声データベースを1つダウンロードできるクーポンが付いてくる、Synthesizer V Proスターターパックが利用できます。

ちなみに僕は、スターターパックを購入しSaki AIを追加料金なしで交換しました。

-

Synthesizer V Studio Pro

Synthesizer V Pro単体のパッケージ商品です

-

Synthesizer V Studio Pro ガイドブック付き

3千円で単品販売されているガイドブックが付いてきます。買っていないので分かりませんが、パッケージサイズが大きくなるかもしれません。

-

歌声合成ソフトウェア SynthesizerVユーザーズガイド

ガイドブック付きに入っている書籍の単品販売版です。DTMを触ったことがある方であれば、SynthesizerVはパラメーターもほとんどないため、買う必要はなさそうですが、DTMを触ったことがない方にとっては重宝すると思います。電子書籍で良ければ、月額980円で読み放題となるAmazon Kindle Unlimitedの対象になっています。初音ミクに比べれば簡単なので、1ヶ月もあれば何となく使えるようになると思います。

-

Synthesizer V Studio Pro スターターパック

Synthesizer V本体に加えて、AHSの交換サイトから歌声データベースを1つダウンロードできるクーポンが付いてきます。