お金を使わないで単2電池の代わりに単3電池を使用する方法

単3電池と単2電池は高さが同じなので共用できます。家で唯一単2電池で動く壁掛け時計を変換スペーサーを使わず単3電池で動かす工夫を記事にしました。

電池交換

数日前から、時計の秒針がおぼつかなくなり、ついに停止してしまっため、電池交換をすることにしました。

電池の蓋を開けてみたところ、電池に書き込んだ交換日が2020年9月4日となっていたことから、3ヶ月しか経っていないことに気づきました。

この壁時計は電池の消費が早いのですが、それにしても早すぎます。

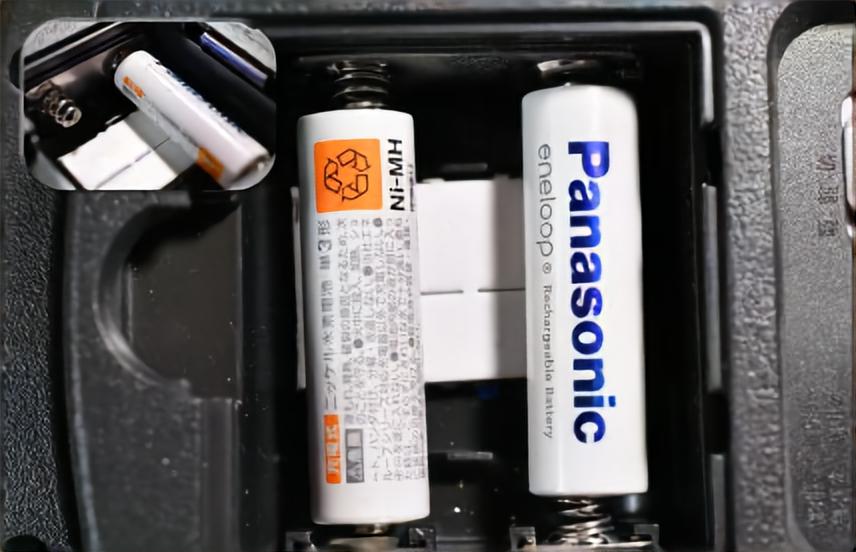

写真には単3電池が入っていますが、実はこの時計は単2電池仕様となっており、夜間のバックライトにより消費電力が大きいためか、アルカリ電池を推奨しています。

通常1年ぐらいで電池交換が必要になる時計ですが、我が家には、単2電池を使う機器が他になく、単2も単3も高さが同じため、単3水素電池のパナソニックeneloopを使っています。

単3電池は単2電池より細いため、すこし取り付けに手間取りますが、年に1回程度の頻度なので気にせず使ってきました。

単2用のソケットに単3を入れる工夫

前回までは、単3電池を浮かせていましたが、毎回、ケットのくぼみに+端子を挟み込んで真ん中にするのに手間がかかります。

以前、100円ショップで、単2電池を単3電池に変換する筒状の商品を見かけたことがあります。

こういった変換スペーサーを使う方がスマートかと思いますが、要は厚さをそろえれば問題ないと気づき、紙を使って代用することにしました(かなり適当なやり方ですが。。。)。

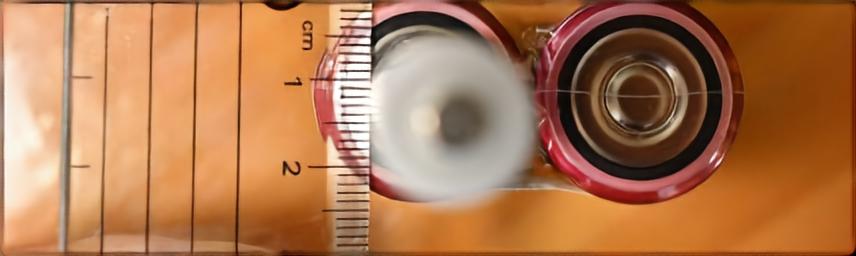

まず最初に、単2電池の上に単3電池をのせ、端から端までの距離を測ってみました。

写真の通り、約5mm程度とわかったので、厚紙で5mmの台を作ることにしました。

手近にちょうど良い厚さの何かが見当たらず、今回は、掃除機の汎用ゴミパックの耳を使う事にしました。この、厚紙は、いろいろなところに使えるので、アイスの棒のように、ストックしておくと良いことがあるかも。

紙を利用したには訳があり、長期間入れっぱなし電池ボックスの中では、変質しやすいゴムより、紙の方が安全かなと思います。

なぜなら、一回スペーサーとして入れたら、時計が壊れるまで入れっぱなしの可能性があります。

以前、防振用のゴムが変質して、テーブルにべったり張り付いていたことがありました。

いろいろな意味で、紙が安全だとお思います。

ちなみに、この掃除機パックの耳は、購入してから約5年程度、納戸に入れっぱなしの物ですが、まったく劣化していません。ちなみに10年たっても全く劣化していません。

さっそく、厚紙の準備を始めました。

現物が目の前にあるときには、定規などでサイズを測るよりも、薄紙を入れて鉛筆などで線を入れたり折り目をつける方が、確実で早いです。

やり始めると、かまぼこ状に凹んでいる電池ボックスでは、下と上のサイズを変えるとより止めやすくなるかも、など、色々工夫したくなってきます。

今回の時計では、コの字型の箱を2つ作り、真ん中を接着剤で止めて、電池ボックスを単3電池仕様に変えてしまうなど、色々トライアンドエラーもできそうな気がしました。

厚紙を2枚入れただけですが、押し込んでも奥に行かなくなり、電池交換作業がだいぶ楽になりました。

ちなみに、今回使った電波時計では、電池を交換した途端に、秒針が勢いよく動き始めます。

説明書には、リセットボタンを押してくださいと書かれているので、ポチッと押すと、自動的に電波の受信が始まり電池交換が完了します。

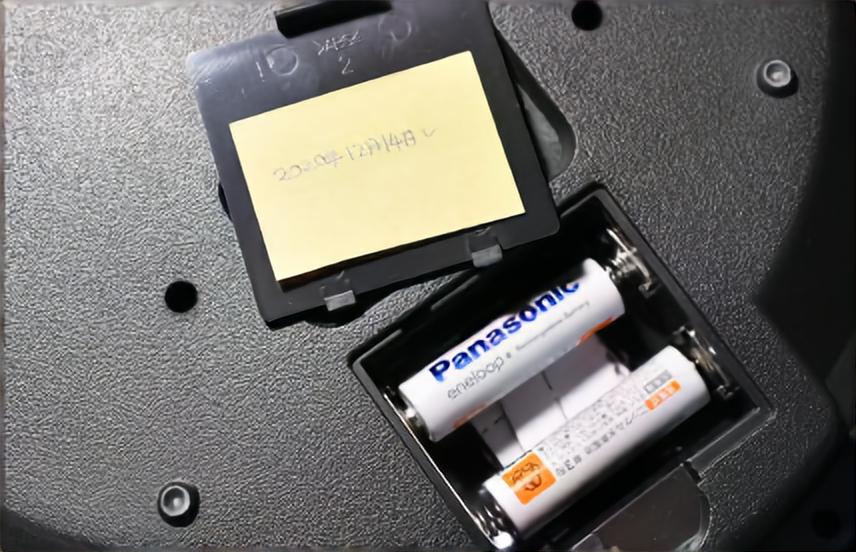

ちなみに、電池ボックスの裏ぶたに、電池の交換日を書いた付箋などを貼り付けることで、次に電池交換をするとき前回いつ交換したかがわかり、交換の目安がわかります。

- 赤点灯で動かなくなったCASIOの電波壁掛け時計を修理する

- 赤LEDが点灯して針が動かなくなったCASIOの電波壁掛け時計を修理して復活させた記事

電池交換履歴の勧め

最初は電池がどれぐらい持つかなと言う好奇心で、付箋に電池交換の年月日を書いていました。

今回使ったエネループなどの水素充電池は、電池切れになってから充電するよりも、継ぎ足し充電をした方が長持ちします。

最近は、電池切れになる前に充電した方が良いかなと思い少し細かい記録にしています。コロナ禍でとっても暇だったこともありますが。。。

台帳などを用意しても僕は、台帳そのものの存在を忘れることが多いです。

そこで、、交換時にパッと気がつき、ペンさえあれば書き込めるようにしています。

乾電池などの消耗品であれば、直接ペンで書いてしまったり、付箋等に書いて交換対象の裏側に、貼り付けるようにしています。

これなら、交換するときに、「あっ前回20年の3月4日だから、今回は6ヶ月ぐらい持ったのか」と、気づき、「なるほど」とメリットに気づき、交換履歴の継続を、忘れず済みます。

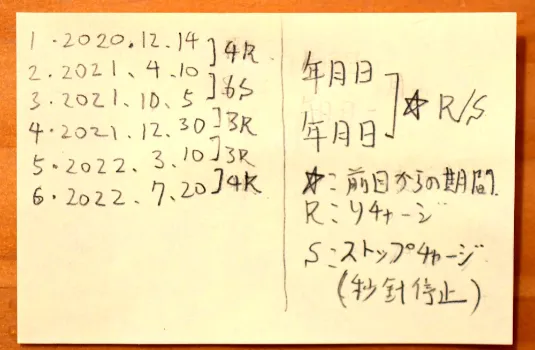

電池の充電履歴の記録例

少し面倒ですが、交換履歴などの記録を残しておくと、無駄が見えてきたり色々節約できるのでお勧めです。

トライアンドエラーで、実際に時計に貼り付けている付箋は、一例として紹介するには、スマートではないため、現時点で最終形と思える形で作った説明用の付箋写真を紹介します。

【電池交換履歴の手順】

- 最初に交換回数、今回の交換年月日を書きます。

- 次回からは、交換回数を表す連番に、交換年月日を書いて、前回と今回の間に]などを書きます。

- ]の隣に、ざっくり前回からどれぐらい経過したかを書き込みます。

- 経過数の隣にあるR/Sは、電池切れ前の充電はR、電池切れからの充電はS(またはE)を書きます。ちなみにNは新品電池交換を意味します。

※写真の付箋右側にある、記号などの説明は、実際には書いていません。

電池ボックスのサイズによっては、前回と今回だけ書いた紙を貼り付けることが多いです。続けていると、交換回数が増え、より交換周期の傾向が見える化できます。

見える化するなら、なるべく一枚にたくさん書いた方が良いかなと思います。今回は充電池ですが、プリンターのインクカードリッジの交換履歴など、高額な消耗品では、傾向がわかることによる節約に役立ちます。

ちなみに、ガスコンロの電池など1年以上長持ちするような機器では、日付に付随する記号の意味を忘れてしまうため、「※ ]前回交換からのおおよその期間、R(保守交換)/S(停止交換)またはE(電池切れ)」といった説明を入れておくこともあります。

1枚目が終わった後には、2枚目を作り1枚目と一緒に貼り付けています。100円ショップの付箋だと、べったりノリが残ることがあるため、3M社製のポストイットがおすすめです。

実感を込めて、少し面倒ですが、交換履歴などの記録を残しておくと、無駄が見えてきたり色々節約できるのでお勧めです。

単2形電池に対して単3形電池の体積は30%で電気容量は約60%

単3電池と単2電池の容量差がどれぐらいあるかなと気になったので、少し調べてみました。

厚紙を現物で計った記事で今更感がありますが、電池のサイズは規格で決まっています。

- 単3電池(AA電池)の直径が約14.5mmで、長さが約50.5mm

- 単2電池(C電池)の直径が約26.2mmで、長さは約50mm

電池工業会:「電池の規格」より

厳密には単3電池のスペーサーに必要な厚みは5.85mmでした。

さて、化学反応で発電する電池は体積が重要です。ということで、長さがほぼ同じ単2電池と単3電池なので面積の比較で計算してみました。

単三電池の直径14.5の面積は165で、単2電池の直径26.2の面積は539になります。

体積比では単2電池は、単3電池に対して3.26倍大きくなっています。単3電池は単2に対して30%の体積しかありません。

電気容量も30%しかないのかなとメーカー商品案内にある電気容量から調べてみました。

グレード毎に容量が変わるため、シリーズをそろえエネループのスタンダードを確認してみたところ、単3形が2000mAhで、単2形が3200mAhでした。計算すると、その差は1.6倍しかありません。単3形は単2形の約62%の容量です。

メーカーを変えて、単1形から単4型までラインナップがある東芝の水素電池のIMPULSEをチェックしたところ、、単2形4000mAhに対して、単3形は2400mAhとなり、単2形は単三形の約1.66倍ありました。単3形は単2形の約60%の容量です。

水素充電池を利用した場合、単2形電池に対して単3形電池の体積は30%で、電気容量は約60%のようです。

電池サイズ変換スペーサーと電池紹介

時計の電池など1年に1回程度の交換頻度であれば、今回紹介したような、厚紙での代用で十分かなと、僕自身もうかれこれ、5年近く、厚紙を使っています。

ちなみに、単3電池を単2電池にサイズ変換するスペーサーは、100円ショップでも売られています。

物の形がわからないと、探すことが難しいと思うため、アマゾンリンクを張っておきます。

粗悪な充電池を使い何回か液漏れに泣かされた経験から、安心の電池も紹介します。

スペーサーについて

100円ショップでも見かけるスペーサーですが、こちらは、パナソニック純正の変換スペーサーです。

振動があったり頻繁に交換が必要な対象に使う場合は、単3電池を単2電池にサイズ変換するスペーサーを購入した方が安心だと思います。

パナソニックから発売されている、単3電池を単2電池として使うためのスペーサーです。

付け替え頻度が多い場合は100円ショップの物よりこちらの方が抜け落ちやがなく耐久性が高いので安心して使えます。

最近は純然たる100円ショップはなくなり、300円以上の商品が置いてあるようになりました。もしかすると、純正品との価格差は低い場合もあります。

水素充電池について

2010年代頃は600円程度で単三4本入りエネループが購入できましたが、2024年頃から2000円付近になってきています。

アルカリ電池も水素充電池も、安い電池がありますが、値段の違いはどうやら、液漏れ対策などの有無が関係するようです。

Amazonで購入できる充電池やスペーサーについて紹介します。

充電池の試験方法がより現実的になり回数が減りました

久しぶりに充電池をチェックした方は、充電回数が減ったことにがっかりするかもしれません。

実は、充電池の試験方法を決めたJIS C8708が新しい試験方法に変わり、現在「JIS C8708 2013」と「JIS C8708 2019」の2種類の試験方法で記載された商品が市場で販売されています。

2019年版では、より充電池にとって過酷な試験方法になったことにより、2013年版のやり方で測定し、約2,000回繰り返し充電できるとパッケージに書かれていた商品に対して、新モデルの充電回数が600回に減ってしまいました。

これは、JIS規格の充電池に関する試験方法が2019年に改定されました影響です。

旧パッケージのエネループでは2013年の旧JIS規格の試験方法では、電池容量を約60%使ってからの繰り返し充電が約2,100回できたようです。

回数が少なくなっている、新しいパッケージでは、2019年のJIS規格では使い切ってから充電する使い方を想定した試験法となり、少ない回数になっています。

試験方法が厳しくなってはいますが、JISの試験方法は一定の電流を流す定電流条件での試験のため、実際には、充電回数はもっと少なくなると思います。

とはいっても、同じ条件での回数比較なので、電池同士の比較にはなるかと思います。

国産ブランドの電池であれば、ほぼほぼ、性能差はないように見えます。

傾向としては、容量を抑えると、充電回数が増え、容量を増やすと、充電回数が減るようです。

パナソニック エネループ スタンダードモデル

白色のパナソニックのeneloopは、幅広い用途に使うことを想定した充電池で、容量も2000mAhあります。

使い切って充電する試験方法に変わった2019年のJIS規格では600回になります。

2013年のJIS規格の40%容量を残した状態で充電をする使い方をすることで、2,100回まで充電回数を伸ばすこともできそうです。

パナソニック エネループ お手軽モデル

エネループお手軽モデルは価格も一番安く、子供のおもちゃ用など、頻繁な充電には向いていると思います。

水色のパナソニック エネループ お手軽モデルは、1,050mAhと小容量ですが、使い切ってからの繰り返し充電回数が1,500回と多くなっています。

消費電力が少ない、時計やリモコンなどに向いている充電池です。

製造終了したPanasonicのエボルタ充電池(橙色)のお手軽モデルの充電回数は1,200回で、旧規格では4,000回でした。

パナソニック エネループ プロ ハイエンドモデル

こちらは、瞬発的にパワーが必要なカメラのフラッシュなどに向いた大容量タイプの充電池です。

黒色のeneloop プロは2,500mAhと大容量ですが、使い切ってからの繰り返しには弱く150回と少なくなっています。

150回は少ないですが旧JIS規格では約500回となっています。使い切ると、水素充電池はダメージがあるため、なるべく早く充電した方が長持ちするようです。

TOSHIBA ニッケル水素電池 IMPULSE

エネループが高騰する中で、以前と同じ価格帯で売られている東芝製電池です。-20℃の低温でも使用可能な品質をアピールしています。Amazon販売発送なので安心して購入できますが、最低注文個数が3個以上となっています。

容量は2400mAhで、充電回数は500回(JIS C 8708)となっていますが、2013と2019のどちらかわからない状態です。

IMPULSEのラインナップもライト、スタンダード、大容量の三種類があり、1年後も約85%の電気容量が残っているなど同等品に見えます。

黒のエネループと同じく150回程度だと思います。

富士通 充電池

エネループが高騰する中で、東芝製よりさらに安い富士通製のスタンダードグレードの充電池です。Amazon販売発送なので、安心して購入でき、2025年8月時点で一番安くなっています。ただし、最低注文個数が3個以上になっています。