どんなDTMにも、標準でピアノ音源が付属するため、あえて購入する意味を感じない人は多いかもしれません。ただ、単体で販売される専用音源は音がよくソロで弾くとき没入感がいいので、僕は愛用しています。

Piano音源は本当に、こだわり始めると泥沼化しますが、今回は、ちょっと高めのピアノ音源を紹介し、耳コピの練習や自分の歌声を鍵盤に落とし込むための訓練に向いている軽い普通のピアノ音源について書きます。

DTMのピアノ音源について

やっぱり評価の高くて高価なソフトを知ってから選ぶと、徐々に欲しくなる製品の価格が上がっていくパターンに陥る可能性が低いと感じています。

まず高額モデルとして、Synthogy Ivory 3を紹介します。

より良い音のPiano音源もあると思いますが、僕の中ではMIDI 2.0 16 bit Hi-Resolutionに対応したこのPiano音源が一番音が良いような気がします。

Synthogy Ivory 3 German D

DTMの世界には、1種類のピアノだけで77GBものデータ容量がある、ピアノのソフト音源(SYNTHOGY Ivoryシリーズ)があります。

Ivoryシリーズの最新版として登場したIvory3の音源サイズは、データサイズが42GBに改善しています。ただし、現在macOSオンリーです。

サンプリングに加えて、ピアノの振る舞いをリアルタイムに演算するモデリングエンジンと融合することで実現したようです。さらに、MIDI 2.0 16 bit Hi-Resolutionによるベロシティの65,536段階にも対応しています。

最近のMIDI音源には生楽器の共鳴現象まで再現した完全エミュレーションタイプものモノもあります。

MIDIなのに「下手な演奏がリアルに下手な音で鳴る」という評価がつき、打ち込みに生演奏のテクニックが必要と締めくるレビューのモノもあります。

元々Ivoryシリーズは生演奏に向いた音源でしたが、最新のSynthogy Ivory 3も、高品質なMIDI88鍵盤と共に、ピアノの演奏テクニックが必要になる音源です。

ソフト音源は理想的な音が鳴る

最初にIvory3を紹介したので次は、MIDIらしいPiano音源を紹介していきます。

基本的にソフト音源は楽器に対して理想的な音が収録されています。

プロのピアニストと初心者では同じ音は出ません。正しくは繊細な音違いを弾き分けることができません。

また、ピアノの音は、収録するマイクの位置によって変わってきます。Ivory3などの専用音源では、この音の違いを表現するために数十GB近いデータ容量のサンプルを収録しています。

意外とMacBookAirのスピーカーが生楽器のように響く

77GBもの音源は、MacBookAir(M1)ではきびしい容量です。

いままでWindowsを使ってきたので使えませんでしたが、macOSなら、標準のGarangeBandや上位有料版のLogicProを、MacBookAirでならすと、いい感じで音が広がります。

ASDFなどキーボード入力でも、すごくいい感じで鳴っています。音の広がりに加えてMacBookAirが楽器のように共振して。。。電気代もかからない。

ただしLogicProは。。。音源をたくさん入れていくと80GB以上SSD容量を圧迫します。

サードパーティー製が使えるWindows端末なら、SSD容量やメモリー容量を気にしなくても良いのですが、カスタムオプションを選択するとMacBookProとの差額が近くなるほど価格が上がります。

データーベースサイズが小さいPiano音源

Ivoryなどの超重量級のピアノ音源は、256GBのMacBookAirでは厳しすぎる容量です。

そこで、5千円台のUVIのピアノ音源などなるべく小さな容量でそこそこの音がする音源を探し始めました。

例えば、別途Falconや無償のUVI Workstationが必要ですが、736MBのUVI Model D(ロックオンストア) ![]() や、約6GBのRavenscroft 275(海外メーカーVI Labs Audio)は一本持っていると、結構楽しいです。

や、約6GBのRavenscroft 275(海外メーカーVI Labs Audio)は一本持っていると、結構楽しいです。

UVIは小さな容量で使い勝手が良いのですが、2023年ごろから10GBや20GBの大容量インスツルメンツの発売が増えてきました。でも、やっぱり軽くて使い勝手が良いので僕はUVIが大好きです。

Ravenscroft 275

UVIのFalcon上やUVI Workstationで鳴る、Model DはUVISoundBanksのサイズが768MBと小さく、メモリーが8GBのMacBookAir(M1)でも快適になってくれます。

UVIプラットフォームで鳴るVI Labsが開発したRavenscroft275は、5.72GBと少し容量が大きくなっています。

ただし、MIDI鍵盤をつないだときの音が良いのですごく愛用しています。

デモソングが特別に用意されたサンプル音源が多い中、Ravenscroft 275の公式サンプルソングは、実際の音と、ほぼ同じ音で鳴ります。

ちなみに、Ravenscroft275は、10万円クラス以上のMIDI鍵盤で弾くと化けます。そっと弾く音から、グッと乗せて弾く音まで綺麗になってくれます。

VI Labsのピアノ音源は、リアルタイム演奏に向いているような気がします。

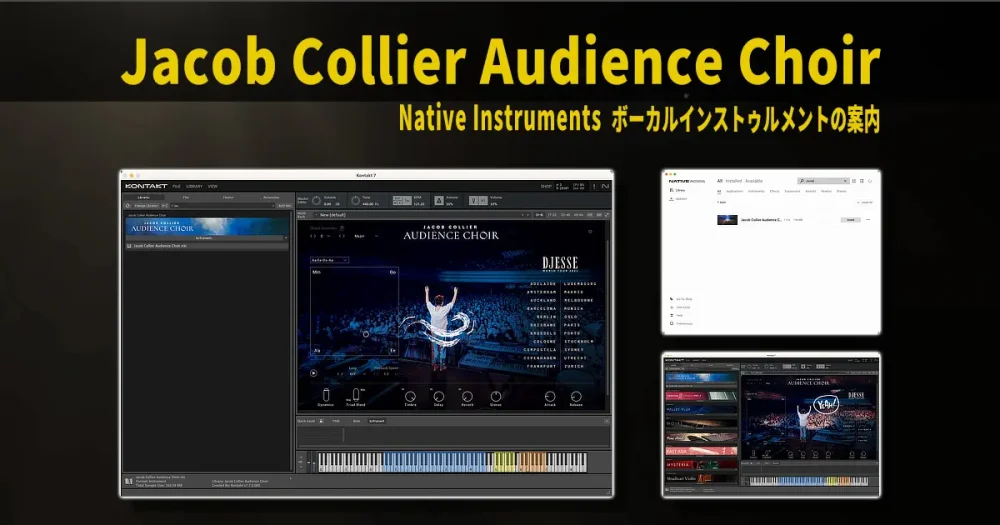

Native InstrumentsのPiano専用音源

Native Instrumentsの専用音源を使って気づいたことがあります。それは、MIDI音源には楽曲製作用とステージピアノやワークステーションのように弾いて鳴らす事を目的とした音源の2種類があるのではないかという点です。

Native Instrumentsのピアノ単品専用音源は、ミキシングしたときに欲しい、近い音や遠い音や、弱い音から強い音までを、MIDI信号の128段階で表現できるようにできています。

Native Instrumentsでは、軽く弾くと音量が小さくボリュームを上げる必要があります。

一方でステージピアノやワークステーションは、収録を目的とするより楽器単体として成立している感じがします。Ravenscroft275は、軽く弾いても音が鳴り、ステージピアノの内蔵音源に近い弾いて鳴らす音だとおもいます。

Ravenscroft275は、日本で取り扱っている代理店がないと思っていたら、UVIやIK MultimediaやImage-Line Softwareの代理店の株式会社フックアップさんにて取り扱い販売されていました。

ピアノ音源はピンきりで価格以上にデータ容量がピンきりで、使いたくても使えないことが多いですが、いい音源はテンションが上がります。

IK MULTIMEDIAの最新Piano音源 Pianoverse

総合音源のSampleTankシリーズで有名なIK MULTIMEDIAが2023年頃から新しい音源シリーズとしてPianoverseを発売しました。

最新音源のため約24GBと軽量ではありませんが、PianoverseシリーズはIK Multimedia独自の高精度なサンプリング・ロボットを使って収録したサンプルと最新のエンジンが利用されています。

24GBといっても、600GB近い総合音源のSampleTank4と違いPiano音源だけでインストールできます。SampleTankシリーズと一緒の一覧に入る拡張音源でないメリットもあります。

Pianoverseシリーズはすでに何種類か出ていますが、明るいイタリアピアノのIK MULTIMEDIA Pianoverse NY Grand S274など興味があります。

Ravenscroft275を紹介していましたが、最近は同じメーカーのVI Labs True Keys : Italian Grandばかり弾いています。その影響で、少しイタリアピアノびいきです。

最近ピアノ音源ばかり増えてきていますが、やっぱり各社しのぎを削っている音源は新しい方が良い感じで鳴っています。

IK MULTIMEDIAのセール

IK MULTIMEDIAの音源は【約1万円で超特価】IK MULTIMEDIA SampleTank4 MAX v2 【ブラックフライデーセール中】など記事紹介しましたが、ブラックフライデーセールなどことあるたびに投げ売りによる値引きが半端ない感がします。

Pianoverseは2023年ブラックフライデーでも極端なな値引きもなく、メーカーとして高価格路線へのシフトしている感があります。きっちり狙って言っているため、やっぱり音が良くなっています。

IK MULTIMEDIAの180日以降の有料再ダウンロード制度撤廃

IK MULTIMEDIAといえば、購入後180日以降のサンプル音源の再ダウンロード有料制度がありました。

なんと、2023年11月に廃止され、UVIやNative Instrumentsと同様に、バックアップが破損しても音源製品単位でいつでも無償で再ダウンロードができます。

FL Studoの標準ピアノ音源について

ピアノ音源をいくつか紹介しましたが、他の楽器と曲あわせするときには、FL-Keysなどが一番使い勝手がいいです。

C0、C1、C2と鍵盤位置を表すときに重要となる、中央のドの表記は統一されていません。一般的に楽譜や専門書では「中央のド」鍵盤の位置をC4と表記しています。中央のドとは、ピアノの中心に座ったとき、おへそのあたりのドの鍵盤の事です。

楽器によっては、楽譜の中央のドの音が変わります。例えば、ギターの場合は楽譜のド(5番弦3フレット)はC4ではなくピアノのC3の音となり1オクターブ低い音になります。

楽器職人が中央を表現するとき、ヤマハでは「C3」、ローランドでは「C4」と呼んでいるそうです。

DTMをはしごするとき知っていると未然に混乱を防げます。

DTMのピアノロールにある表記では、AppleのLogicProとGarangeBandは「C3」、FL-Studioは「C5」の表記になっています。音声合成ソフトのSynthesizer Vは「C4」、UVIのFALCONは「C3」です。

専用のピアノ音源は、ソロでならすときにはいいのですが、合わせていくと、その個性の強さから浮きやすく、なじませるのが大変になります。

そもそも、混ざってしまえば、微妙な揺れなどの音楽性は。。。埋もれてしまいます。

ということで、FL Studoで一番最初に起動するのは。。。FL-Keyが多いです。

FL-Keysよりもう少し音がいい標準音源

あまり使わないキーにはなりますが、FL-Keysでは、ピアノの一番下のラから一オクターブ上までは。。。微妙すぎます。

FL-Keysよりもう少し、ピアノを目立たせたいときには、数式よりもサンプラー方式の「DIRECT WAVE」の方が音がいいです。

サンプラーは、Live配信などのポン出しに役立つ?鍵盤に対してWAVE形式の音を一つ一つ設定していく音源です。

ただ鍵盤一つ一つに音を割り当てていく設定が面倒なので使いにくいと思いがちですが、パッケージ(WAVEを設定して保存したもの)としてFL-Keysよりいい音が標準状態で入っています。

場所は「Packs → Instruments → Keyboard」に入っている「Grand Piano」を、鍵盤が表示されているスパナアイコン状態のDIRECT WAVEにドロップアンドドロップで放り込むだけです。こちらも意外と使い勝手がいいです。

FL-KeysとDIRECT WAVE(付属ピアノサンプル適用)の使用メモリー比較

ついでなので、単体起動時の使用メモリー量です。起動直後の499MBから、FL KEYSを読み込むと565MBになり66MBです。起動したFL KyesはGrand Piano(3MB)が読み込まれています。

FL-Keysから付属のInstrumentのGrand Pianoに入れ替えDIRECT WAVEが起動すると736MBに増えます。起動直後からの差し引きで単体のメモリー量は237MBになります。

長く使っているので使いやすいだけかもしれませんが、FL-Studioは無償バージョンアップの生涯ライセンスのソフトでWindowsとMacOSの両方に対応して一回購入すれば維持費がかかりません。

さらに、個人使用範囲なら何台インストールしてもOKです。メールアドレスによる2重認証なので、Windowsで特に多い起動不能に陥ったパソコンで困る、アクティベーション問題とは無縁です。

サウンドハウス:IMAGE-LINE ( イメージライン ) / FL STUDIO 20 Signature 解説本バンドル DAW

最新の技術を使い続けられ点でSynthesizer Vと似ています。

メロディの耳コピ練習方法

自分の歌声をピアノロールに落とし込むなら、自分の歌声を録音してからCelemony Melodyne Assistantなどで解析してMIDI変換する方法もあります。

そもそも、自分が発声できない歌声や音程がとれない場合この方法は使えません。音程修正ソフトのMelodyneは歌声を修正するためのソフトですが。。。

僕の中では、好きな楽曲を聞きながら、メロディーをMIDIキーボードでならしながら音を探っていく遊びが一番早いと思います。

作曲するときには黒鍵と白鍵などコード理論などが必要になるそうですが、歌と同じテンポでキーボードを鳴らすように数をこなしていくと、なんとなくこの感じは黒鍵でちょっと上げて、ちょっと落としてなどと感覚でわかるようになっていきます。

DTMソフトに付属する音源を利用しても良いのですが、Apple Musicなどと同時起動するなら、ページ上部で紹介した「DTMのピアノ音源について」などの、単体で起動する専用音源が向いているような気がしました。

MIDI鍵盤ですが、練習するならミニ鍵盤やハーフサイズ鍵盤より47鍵盤以上のフルサイズ鍵盤の方が弾きやすいと思います。

例えば、さんぽ(となりのトトロ)など、1オクターブ跳びなどがあります。特に最近のJ-POPやアニソン系では、1オクターブ跳びの歌がはやっているようです。フルサイズ鍵盤だと指が大変です。

膝に乗せて遊ぶなら、ミニ鍵盤の32鍵盤が向いているような気もします。

最終的にDTMやSynthesizer Vでの入力が目的なら、例えばパソコンのテンキー付きフルサイズキーボードとほぼ同じサイズの、M-AUDIO Keystation Mini 32 III MIDIキーボードやNative Instruments KOMPLETE KONTROL M32などがお薦めです。

なんといっても、小さければ息抜きにぱっと取り出せるメリットが大きいです。

ちょっと最近値上がりしてしまって高くなってしまいましたがM32が個人的にはお薦めです。

半分総合音源のKOMPLETEシリーズ専用的なところがありますが、DTMソフトなどで設定することで、8個ある無限回転のボリュームつまみや再生・停止・録音ボタンなどの制御ができます。

結局、やり始めると音が出れば何でも良い感がありますが、耳コピ練習は量が物を言うため、なるべくすぐ手に取ってルンルンでできる環境を用意するのが良いような気がします。

音源が良い(好みの音で鳴ると)と没入感も加わってきます。

MIDI鍵盤について

MIDI鍵盤の種類などは、Rolandの88鍵盤とNative InstrumentのMIDI鍵盤キーボードについてに移動しました。

純粋に音源が付いていないMIDIキーボードの種類はほとんどありません。ピアノ鍵盤の再現度にこだわった楽器は、ステージピアノやワークステーションシンセサイザーのように音源が入っています。

10万円台で音源が入っていない鍵盤は、ROLAND A-88MK2と、シーソー式木製鍵盤「RM3グランドll」を採用したKAWAI VPC1の2択になります。ただし88MK2が10万円で18kgに対してVPC1は17万円で30kgもあります。

MIDIキーボードは音付きの方が良い

楽器の理想は、気軽にふらっと弾けることだと思います。最近A-88MK2の置き場所を確保するために部屋の模様替えをして改めて、そのことを強く実感しています。

すぐに音が鳴るようにMacBookなどがつながった状態で設置が難しい場合は、ROLAND A-88MK2と同じPHA-4スタンダード鍵盤を採用し、13.5kgの筐体にスピーカーが付いているROLAND RD-88がお気軽で良いかなと思いました。

ちなみに、A-88MK2とほぼ価格が均衡していたNative InstrumentのKOMPLETE KONTROLのフラグシップとなるS88-MK2は、MK3シリーズとなり価格が倍の18万円台になりました。

S88-MK3は、ピアノの演奏を楽しむ鍵盤ではなく、KOMPLETEに収録された、一定以上のピアニストがサウンドコントロールされた環境で出す音を、探りながらDTMに記録するシンセサイザーに分類される気がします。

あくまで、ピアノ鍵盤としてみたとき、別途KOMPLETE音源が必要なS88MK3は鍵盤だけで18万円します。この価格帯だと、ステージピアノとしてのNW-GH3鍵盤を採用したYAMAHA CP88の方が良いような気がします。

あとがき

Synthesizer Vの紹介記事の途中で脱線した内容を分離した内容なので、薄いですが、少しずつ記事を、改善していこうかなと思います。

Piano音源が一つ入っているだけで、テレワークや出張での息抜きにすごくいいと、個人的に感じています。

ここまで書いておいて何ですが、Piano音源はほんとにたくさんの種類があります。自分の気に入った音が最良なのが一番だと思います。

30年前には1本10万円を軽く超えていた音源が数千円で購入できる時代になっています。なかなか選び出すと、泥沼に陥る世界ですが、気に入った音源が見つかる参考になればと思います。

やっぱり、気分転換にピアノ演奏は最良だと思います。