販売元がJR東日本の電車運転シミュレーターゲームのJR EAST Train Simulator

JR東日本の業務用運転シュミレーターを元にしたゲーム「JR EAST Train Simulator」の正式版公開日は、2022年11月15日ですが不具合満載で正規版になったため、僕の中では、2023年4月27日が「JR EAST Train Simulator」の、アーリーアクセス終了での正式公開日です。

2023年の新作として投票することができませんがSteam2023年アワードで「ゲームオブザイヤー」に投票できるレベルです。今年は、これ以上のゲームは出ないと、僕の中では思っています。

ファンページとして、アーリーアクセス(早期アクセス)の頃から注目し、追記により書き足した積み記事になっています。

前半は新たに書き足していますが、見出しの「過去情報」から下は、古いトラブルを知りたい方には、へぇそういうことあったんだぁ的な内容で、アップデート後の起動不良などトラブルの可能性が減った今、あまり意味が無い記事です。

JR EAST Train Simulatorで使うための情報を有志の同人ソフトでマスコン対応に追記しました。追加販売の路線パックDLCも増えてきたため、コントローラーの活躍できる環境が整いつつあります。

ただし、あくまで非公式対応でありソフト的な改造や工夫が必要になるため、現状でも将来的にもPythonなどのプログラム編集が必要になる可能性が高くお手軽ではありません。

記事内にイメージがわかる程度の軽いPythonでコントローラーを制御するさわりの部分をマスコン動作確認完了(暫定的なPython設定関係紹介)に書いてみました。

書かれてある内容を見て難しそうだなと感じた場合は「電車でGO!コントローラー(Nintendo Switch(任天堂ライセンス商品)」の購入は、お薦めできません。

- かなりよくなっている 追記日:2023年10月7日

- マスコン動作確認完了(暫定的なPython設定関係紹介)

- とりあえずレビュー

- よりゲームを楽しむためのアイテム

- 過去情報

- 色々バグがある状態で正式公開されています

- 明日動かない悲劇を回避するためのゲームのバックアップ方法について

- 購入後14日以内かつプレイ時間2時間以内なら、Steam運営による返品受付ができます

- 正式版で残念な結果になった僕の意見

- 正式版は11月15日(火)から配信開始

- 電車でGo!のリアル版?

- JR EAST Train Simulatorってどんなゲーム

- 早期アクセス版って何?

- 早期アクセス版でできること

- 値段予測

- 必要ゲームスペック

- 開発者自身による説明動画

- でどうしたか?

かなりよくなっている 追記日:2023年10月7日

完全なリライトが必要かもしれないと思いつつ、登場から約1年経過した2023年10月7日時点の感想を追記します。

ずばり、かなりよくなっています。

いつの間にか、基本パックに含まれる「京浜東北・根岸線」に、今までの昼と、朝の時刻表を選んで遊べるようになっていました。

時刻表を模した運転路線の選択画面で、今まであった昼と、追加された朝を選べるようになったのですが、時刻表に混雑具合が書かれています。

今まで昼の電車では、信じられないぐらいパワフルでモッサリ感が全くない電車だったのですが、朝の通勤ラッシュで重たい電車は、全然違いました。

例えば、7時58分付近の浦和駅直前の上り坂は、昼のように減速していくと登れないー。。。と力行をする必要があります。逆に、南浦和駅に入っていくところの下り坂では、滑るーーーーと止まれません。

東十条の-20%の下り坂もなかなかのもので、ちょっとしたジェットコースター気分です。

最近仕事用のパソコン以外でWindowsそのものを起動していないため、すっかりご無沙汰モードになっていましたが、JR EAST Train Simulatorかなりよくなっています。

そうそう、映像も時刻表通りかなと思ってみたら、いや、プラットフォームにある時計の針は12時45分だったりとバラバラで、服装も半袖の夏服がいつの間にかダウンコートの冬服になっていたりバラバラです。

映像の切り替わりに気づかないぐらい良い感じでつながっています。映像の差し替えなども少しずつあるようです。

運転台も3DCG表現になり、外の光線で変化したり、いろいろ改善しています。

遠くは映像がぼやけているため、あれ、目悪くなったかなと感じるかもしれませんが、画面に近づくと没入感が高まると思います。

(若い人でも画面との距離を医師に伝えた上での眼科処方箋による老眼鏡をおすすめします)

目(毛様体筋)を守るための老眼鏡はさておき、車内放送が入っているDLC(追加パック)を購入しても、いいかなと思い始めています。東海道線に車内放送が追加されたら買ってみようかなぁ。

最大の問題は、ちょっと久しぶりやってみようと、始めると、気がついたときには1時間経過しているということです。ああ。。。リアルタイムだもんね。

選択する時刻表の時間によって、混雑状況がかわり電車の挙動も全然違ってきます。

今回の混雑時刻表の追加で、元々JR東日本の運転士訓練用に使われているシュミレーターをゲーム化しているという意味がはっきりわかりました。

このゲームは、線路の傾斜などが残距離や目印ブレーキングでは誤差0mは達成できません。もちろん、やり込みですべての駅のタイミングを記憶すれば話は別ですが。。。

ゲーム性も上がり、本物の運転士さんのように、すーーーと減速しピタッと±0mで止まると気持ちがいいです。

きっと、今後もいろいろなパターンが出てくると思います。業務に使われている訓練シュミレーターはNVIDIAプラットフォームを元にしているため、遠い将来NVIDIAのAI技術によって雨や雪モードが追加されるかもしれません。

といいつつ、Unreal Engineなどの3DCGだと、オブジェクトがしょぼくても、オブジェクトデザイナーがガックリするぐらいリアルっぽく自動変換する技術(RTX4000シリーズ上のAI学習モデル)がありますが、映像までは無理かもしれません。

ただ、開発元の音楽館の映像の差し替え技術は確かにすごいため、技術的には、プレイ中の天候変化なども十分可能だと思います。今後が楽しみです。データー容量問題さえなければ、すごいことになっていきそうです。

これはおすすめです。

有志の同人ソフトでマスコン対応

なんと、「電車でGO!コントローラー(Nintendo Switch(任天堂ライセンス商品)」を利用する方法が、Steamの総合掲示板の「Switch版電車でGOワンハンドルマスコンで操作できるようにしてみました」スレットにありました。

公開されているGitHubのJRESim_Dengoから、ホビー三昧Dとして、Pythonで書かれたソースコードをぱらっと見ましたところ、問題なさそう(2023年10月7日時点)だったため、紹介することにしました。

一時紹介しましたが、これは、買ってポン置きで使える代物ではない事が判明しました。プログラムの知識が必要となり、期待して購入しても動かない可能性の方が高いため、紹介することは控えようかなと思います。

製造ロットによる変更があった可能性があり、ソースコードに対して若干の手直しが必要でしたが無事使うことができました。

ただし、動きには色々問題があるため、プログラムをゼロから書き直した方が良さそうな気がします。

ワンハンドルの東海道線や京浜東北線や中央線などE233系では使えますが、車両が211系の2ハンドルの大糸線は対応できません。

Pythonで書かれているので、ソースコードを参考にして、211系をE233のワンハンドルで動くように修正したり、新たに作成すれば問題ないと思います。

どちらかといったら、子供のおもちゃではなく、対象年齢が情報や工業系に興味を持っている中学生や高校生以上を対象にした大人のおもちゃに分類される感じです。

記事下部の「マスコン動作確認完了(暫定的なPython設定関係紹介)」に、とりあえず暫定文章を書きました。ちょっと、立て込んでいるので、後日別記事で、コンパイル方法や別コードを公開しようと思います。

マスコンの購入経験について(検討段階の記録)

2023年10月14日から15日まで開催されていた、Amazonプライム感謝祭にて、在庫が復活してセール対象になっていた、電車でGo!コントローラーを注文しました。

現在出荷準備中のため、公開まで数日時間がかかりますが、購入決断の決め手を書いておきます。

有志による同人ソフトを発見した後、ソースコード上では問題なさそうだったので、購入してもいいかなと思ってはいましたが、入荷時期未定で在庫がない状態が続いていたため様子を見ていました。

たまたま、プライム感謝祭で在庫が復活していたのを確認したので、再度真剣に購入検討をしました。

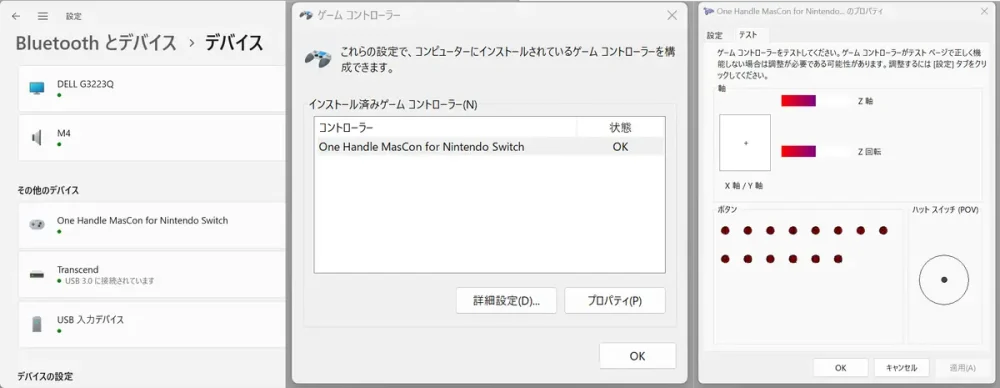

いくつか情報が出ていて、このマスコンは、WindowsにUSB接続するとHIDゲームコントローラーとして認識され、ノッチスティックは、X座標0固定でジョイスティックのY座標を変化させて出力されることがわかりました。

Windowsの標準ゲームコントローラードライバーで認識されるなら、つぶしはいくらでも効きそうです。

今回の有志による同人ソフトのようなソフト間の通信を受け渡すプログラムやスクリプトのことをパイプ(pipe)と言います。トンネルプログラムという人もいます。

プログラムもスマートな方法から、超適当なコードまであり、僕が作ったとしても、公開はしません。なぜなら、よほどスマートでかっこいいと自負できない限り恥ずかしいからです。

JR EAST Train Simulatorでは、コマンドやメモリー間でI/Oを直接つなぐパイプと違い、仮想的なユーザーインターフェースで中継する方法となるため、キーボード的に処理するか、マウスで処理するかなど、いろいろなやり方が出てきます。

ソースコードや実行ファイルを公開している人は少ないですが、実験的に公開している人が多いので、99%の確度で信頼できそうだなと判断しました。

あとは、JR EAST Train Simulatorのマスコンですが、いつかPICマイコンなどを使って、自作もありかなと思っていました。

最近はプリント基板や部品実装サービスに、3Dプリントサービスもあり、3Dで設計すれば歯車まで発注して作成することができます。

昔と比べればかなり恵まれた製作環境ですが、部品製作だけでも1万5千円以内に収まりそうにありません。

以前、職場で、撮影用のドリー風カメラスライダーをチームで制作したのですが、そのときに歯車関係の歪みや異音などかなり苦労しました。

どのみち、部品取りで何かを壊して作ることになりそうだし、面倒なので、ハードウェアを買ってしまうのもありかなと思いました。

ソフトの方も、HIDゲームコントローラーとして認識できれば、あとは、Pythonのライブラリを使ったトンネルプログラムでどうにでもなりそうです。

ハードウェアの設計や組み立てなどを除いたソフトウェア制作だけでも、PIC用のファームウェアやドライバーを作ることを思えば、お湯を注ぐだけの日清シーフードヌードルと本場の豚骨ラーメンぐらいハードルが違います。

一つ懸案事項としてゲームが軌道に乗ってきているように見えます。イレギュラーな手間をかけなくても、あと1年か2年もすれば、JR東日本の公式コントローラーや認定コントローラーが発売されそうな気もします。

とはいいつつ、瑞起のマスコンの底面サイズが、ほぼB5ノート(大学ノート)と同じサイズなので、置き場所に困らないし、この商品なら、児童福祉施設や子供へのプレゼントでいくらでももらい手がいるかなと思いました。

(以前行政の広報誌で見つけた自治体のリサイクルイベントへ鍵盤コントローラーを持って行ったところ、フリースクールを運営する団体から、かなり喜んでもらえました。運営している職員との雑談でわかったのですがこういう物は喜ばれるそうです)。

本体サイズが約W256mm×D147mm×H145mmと、W25cm×D18cmのB5ノートサイズよりちょっと小さく、箱に入れて保管もできるし、いい感じのサイズです。

ついでに、JR EAST Train Simulatorもすごいけど、電車でGo!!も面白そうです。トレインゲームもいろいろあるので、ほんとにつぶしがきくいいコントローラーに見えてきました()。

購入後の未来からの声:(ただし、手放しでお薦めできる安易なコントローラーではありません。)

Amazonの【瑞起 ZUIKI】電車でGO!!専用ワンハンドルコントローラー for Nintendo Switch【任天堂ライセンス商品】以外の家電量販店でも売っているようです。

購入の決断が遅れて翌日ではなくなってしまったけど、早く届かないかなぁ。。。。

マスコン動作確認完了(暫定的なPython設定関係紹介)

本日無事「電車でGO!!専用ワンハンドルコントローラー」が到着して、動作確認が完了しました。

今日は本業が立て込んでいるため軽い紹介になりますが、ちゃんと動く事をを確認できたので、大丈夫です。

ただし、快適に遊ぶためには、Pythonでのリプログラミングが必要です。

先日のプライム感謝祭で200個以上売れていると表示があったため、動かない!!と検索している方もおられるかもしれません。

接続すれば簡単に動くかなと思っていたのですが、結構大変でした。これは、誰でもお手軽に遊べるという感じではなかったです。

とりあえず、若干のコード修正をすることで、ちゃんと動くことを確認できました。ただし、有志で公開されているソフトがそのままでは動かないケースも考えられます。

僕は、石橋をたたいて渡るタイプなので、実行ファイル(EXEファイル)を使わず、ソースコードからコンパイルを試みましたが、すんなり通りませんでした。

一からから説明すると、すごい大変なので、また後日別ページで公開を予定しています。

とりあえず、今回は、端折った形にはなりますが、キャプションと軽い説明だけ追記します。

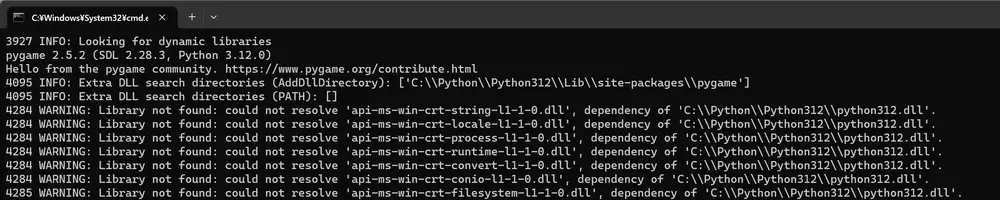

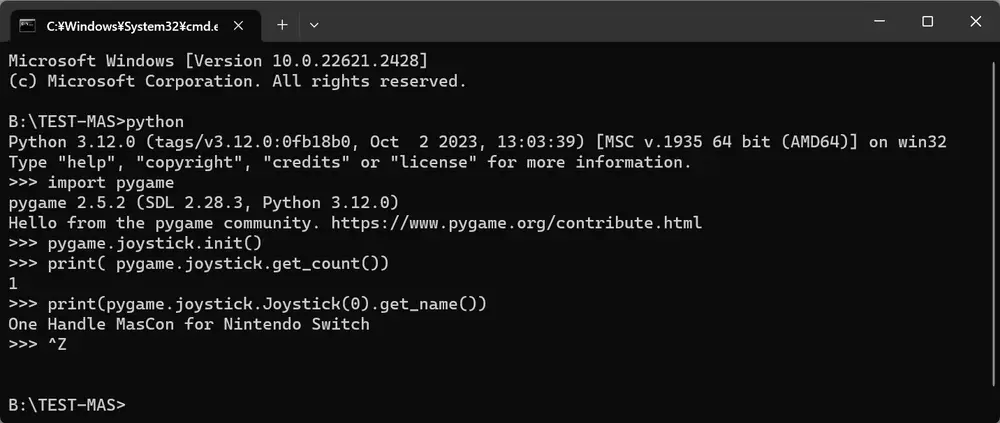

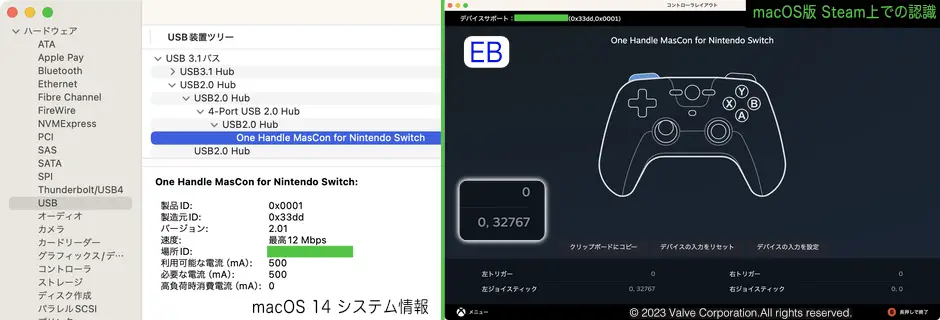

まず、事前情報通り、Windows11上でHIDゲームコントローラーとして認識しました。

Steam上でもちゃんと認識しています。

ハンドルEB位置にすると、左ジョイスティックが上Max値になり、ハンドルをP5にすると左ジョイスティックが下Max値になりました。EB位置では、左トリガーがMaxONになります。

後日別ページでしっかり紹介するよていですが、今日はざっくりですいません。。。

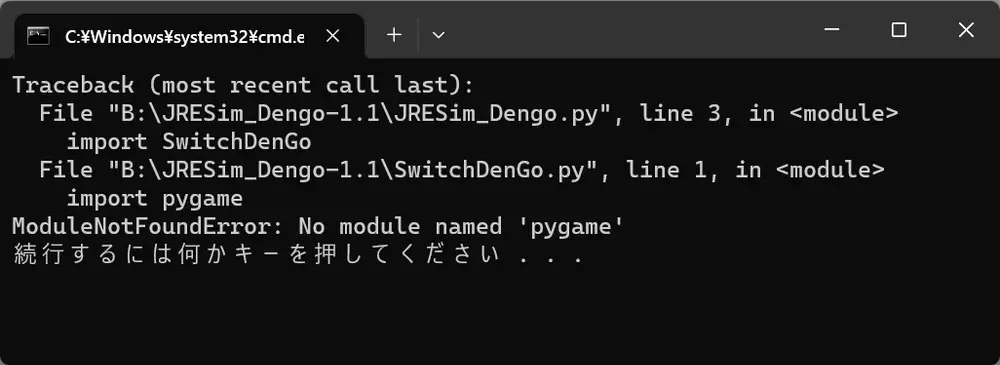

PythonのインストールですがPython(公式配布サイト)からダウンロードした、最新の3.12.0です。

Pythonのライブラリーのインストールは、

pip install pip python.exe -m pip install --upgrade pip pip install libusb_package pip install keyboard pip install pygame pip install pyusb

の順番でOKです。ソースコード内にライブラリのバージョンがありますが、バージョンは最新版でOKです。

pygame関係で、「ModuleNotFoundError: No module named 'pygame'」こういったエラーが出る可能性があります。

Microsoft Visual C++ 再頒布可能パッケージから「VC_redist.x64」などを入れないと、だめみたいな感じです。ただ、ここは、ちょっと自信ないです。

僕は、開発環境そのもののVisual Studio 2022のCommunity 2022を入れてしまいました。個人や学生向けのCommunityは無償で利用できます。

開発環境を入れてしまえば、DLLなどが全部入るため、けっこう投げやりの方法です。開発している人のパソコンにはいろいろ入っていないため、プレーンなWindowsでの検証が難しいです(ソフトハウス級の手間が必要になります)。

pygameにはまりましたが、なんだかんだやって、

pygameライブラリがちゃんと動くようになりました。

しっかり、「One Handle MasCon for Nintendo Switch」と認識しています。上のスクリーンキャプチャーはpygameの単独テストです。

python import pygame pygame.joystick.init() print( pygame.joystick.get_count()) print(pygame.joystick.Joystick(0).get_name())

上から、コンソールモードのPythonの起動、 Pygameのインポート、ジョイスティックのインスタント、検出したジョイスティックの数の表示、最後が、検出したジョイスティックの名称表示です。

Ctrl+Zの後にリターンキーで、コンソールモードのPythonを終了します。

これで、バッチリPythonでマスコンを認識して操作できるので、あとは、煮るなり焼くなりお好きにどうぞ状態です。

ちょっとだけ、ソースコードもいじったため、また後になりますが、JR EAST Train Simulatorで、ちゃんと動きました。

やっぱりコントローラーがあると、全然面白さが違います。

端折りすぎている突貫紹介になっていますが、今日は、しっかり動くことが確認できたので安心して大丈夫だとだけお伝えしようかなと、公開しています。

書きながら、すごく大変そうで引かれてしまうのではと心配になってしまいましたが、JR EAST Train Simulatorをマスコンで動かすという目標もあり、Pythonで遊ぶにはいい教材だと思います。

これは後からでもいいかもしれませんが、ソースコードの実行ファイル(exe)化は、下のように入力します。

pyinstaller JRESim_Dengo.py --onefile

今後、車輪の再発明になるか、独自改造法などの紹介記事の方向で、時間がかかるかもしれませんが、記事化していこうかなと思います。

もしかしたら小学生高学年から中学生ぐらいを対象にした学習記事を書けるかもしれません。

暫定記事の端折りすぎた文で申し訳ないですが、とりあえず動いたので、安心して大丈夫です。

追記2023年10月20日深夜:本日も、立て込んでいるため、記事が書けていませんが、ちょっと追記しておきます。

ジョイスティックの入力などから、JR EAST Train SimulatorはWindowsでしか動かないこともあり、DirectXのXInput(公式ドキュメントMicrosoft Ignite)を使おうかなと思いました。

当サイトでソースコードを公開して、Visual Studio 2022のCommunity 2022でコンパイルできるようにプロジェクトの設定とコードコピー方法を紹介するのが、一番確実かなと思えたためです(実行ファイルより安全)。

基本的にキーロガーと動きが同じ仕組みになるので、その方が安心して使ってもらえるかなと思いました。

一方で、ジョイスティック周りは、Pythonのpygameライブラリの方が簡単なので、その方向で考えています。

休憩時間にザックリいろいろ試したのですが、仮想出力をキーボードからマウスホイールに変更することで、運転車両がワンハンドルと2ハンドルの両方に対応できそうです。

マスコンコントローラのハンドルをEB位置にするとZLボタンが押された状態になるため、JR EAST Train Simulatorでは警笛が鳴ってしまいます。

たしか、JR EAST Train Simulatorではユーザーによるキー配列の変更はできなかったと思います。

Windows上で排他利用で専有させ仮想マウスとキーボードで切り分けたり、ちょっと工夫が必要かもしれません。

ただ、Steamの「Switch Pro Configration Support」をOFFにすれば、面倒なことをしなくてすむかもしれません。ちょっと、実験が必要かなと思っています。

まだ試していませんが、Proコンのチェックを外しても、Xboxコントローラーとして認識される可能性もあります。。。昔と違いVBでもC++でもC#でも個人利用なら開発環境が無料で使えるので追々やっていこうかなと思います。。

排他制御周りに問題がなければ、Pythonでソースコードをブロックごとに「ジョイスティック入力と排他制御」=>「入力に対する車両ごとの出力制御」=>「仮想デバイス」と、分けて少しずつ作っていこうかなと今のところ考えています。

その前に、有志のソースコードのコンパイル方法の紹介が先かなと、現在記事の準備中です。

追記2023年10月21日朝:macOS14でコントローラー認識しました。バッチリPython上から認識して利用ができます。

ますます、記事の構造が適当になってきましたが、暫定的な公開になっています。僕のPython経験はHoudiniやUnreal Engine上でスクリプトを書いている程度で、単体プログラムとしての開発経験がなく勉強中です。

Python関係の記事は多く、僕が説明するより詳しいサイトが多くあります。いっぽいうで、コントローラーを使いたいだけの方向けの記事が求められているような気もします。

一番簡単なのは、実行ファイルを公開して使ってくださいパターンですが、メンテナンスを考えると、なるべく自分でカスタマイズできる方法を紹介することで、公開する立場にとってメンテナンスフリーの方がいいかなとも感じています。

一般のフリーソフトもそうですが、ゲーム関係のMOD中には、悪質なウイルスが仕込まれているパターンもあり、ゲーミングパソコンとして隔離している環境以外での、安易なインストールは個人的にはおすすめしません。

(基本的にウイルス対策ソフトは、実行前にウイルスを検出するだけで、対策ソフトが検出できなかったり警告を無視してウイルス入りのプログラムを実行させた後の感染を排除したりパソコンを守るものではありません)

ちなみに、くどくなるため書いていませんが(今更ですが)、今回紹介したコードにあるpygameなどについては、念のためにライブラリーの利用者数や実績などを確認しています。この辺の確認方法も紹介しないと、まずいかなぁと思いつつ。。。。

結局、どこまで記事化しようか迷っています。確認の確認の確認の確認と4回以上の確認と修正が大変だったりします。

でも、いい勉強にはなっているので、記事は作ろうかなと思います。(JR EAST Train Simulator本編より面白いと感じてしまっているのは、ないしょです)泥沼化必至なので、ちょっと再考中です。

追記終わり

軽い気持ちで始めたPythonですがPythonチュートリアルなどで改めて調べ始めると奥が深くすごく面白い事に気づきました。

調子に乗ってロバストPythonやハイパフォーマンスPythonなどの書籍を読み始めたのが良かったのか悪かったのか、自分のプログラミングが脆弱すぎてヤバいことに気づいてしまいました。

半分仕事に関わる内容でもあり、いろいろな思惑から学び直しが必要と完全に学生状態に戻ってガチで勉強中です。

1ヶ月、3ヶ月、1年、2年先にはなるかもしれませんが、いずれ、コントローラーを制御する記事を書こうかなと思います。

完全にJR EAST Train Simulatorから脱線していますが、Pythonによるハードウェア制御系のプログラムでは、KORG nanoKONTROL2をFL-Studio用にカスタマイズで紹介したRobin Calvinさんのプログラムなどが参考になるかと思います。

簡易的なコントローラーの変換プログラムはここまで複雑ではありませんが、真面目に作る時の参考になると思います。

最後に、電車でGO!をプレイするにはむいていますが、JR EAST Train Simulatorで使うことを目的として購入する場合は「電車でGO!コントローラー(Nintendo Switch(任天堂ライセンス商品)」の購入は、お薦めできません。

書かれてある内容を見て難しそうだなと感じても、面白そうだなと購入したくなる魅惑の製品であることは間違いないですが。。。Amazon ブラックフライデー2023で、12,250円。。。悩ましいですね。

ちなみにこの商品、前回の創業祭では早々に売り切れました。販売元が瑞起直販(ZUIKI)になっていればメーカー出店販売なので正規品が手に入ります。あまり見かけませんが、中古や転売品にご注意ください。

▼▼ここより下古い記事▼▼

とりあえずレビュー

正直、JR EAST Train Simulatorはゲームとしては微妙だと思います。同じような運転系ゲームのEuro Truck Simulator 2のような、報酬体系や目的があったりするわけではないためです。

さすがJR東日本がパブリッシャーとして配信しているだけあり、プレイしていると電車にすごく興味を持ち乗りたくなります。

ゲームの特徴

元々、JR東日本の運転士や車掌の訓練用に開発運用されていたシミュレーターのコア技術を使い、運転に特化したゲームとして、鉄道博物館などのシミュレーション体験設備のように作られています。

そのため、電車の挙動や運行システムなどのシミュレーションはリアルになっています。具体的には、デジタルATCなどの保安装置や、線路上の信号や制限速度表記などの挙動です。

映像も株式会社音楽館に対してJR東日本が発注した業務用シュミレーション用に収録した物を使っていたり、訓練装置と同じ技術で新たに収録した映像を使っています。

ただし、固定カメラの映像を利用しているため線路など固定物の位置などは正確ですが、3DCGで作成されている電車でGo!!のように、視線の移動ができず、対向車線から走ってくる電車の速度もめちゃくちゃです。

あくまで予想ですが、実際の訓練用シュミレータには、対向車両などが映り込んでいない映像を使っているかもしれません。ゲームとしての演出として対向車両が映っている映像を利用しているのかもしれません。

プレイ時間はリアルタイム

JR EAST Train Simulatorは、停車時間が長い駅ではスキップできますが、基本的にリアルタイムで時間が進行します。

東京都内では次の駅まで1分弱間隔で大体2分40秒ぐらいで次の駅に到着します。

地方路線になると長くなり、例えば、東海道線では、大船から藤沢まで約15分あります。

ゲームの限界

どうしてもゲームなので、距離感や加速度感などが全然つかめません。

ユーロトラックシミュレータのように、実際に車を運転していると脳内変換で感覚がわかるのですが、運転経験が無い電車は、全然わかりません。

どうしても、リアルでは絶対にわからない、傾斜角度や停車位置までの距離などの数字と速度を見ながらこれぐらいかなと調節していくプレイになってしまいます。

操作の迅速性から行くと、マスターコントローラーを模した専用コントローラーによって、かなり改善します。

ただし、ブレーキ操作など特にシートに押しつけられる慣性による加速感や減速感などが重要だと思います。実際の運転士もシートに押しつけられる感覚でブレーキ操作をしていると本で読んだことがあります。

加速感がないと、VRのように両眼の視差を利用したり、任意の目印を目で追いながらといった操作ができないため、非常に厳しくなっています。

ここばっかりは、どうにもなりません。

実際の運転訓練

あくまで、雑誌やTVなどの情報に基づく内容なので正確ではありませんが、運転技術に関しては、固定映像のシミュレーターで問題が無いかもしれません。というより、運転士の訓練用として実際に使われています。

鉄道運転士などの専門雑誌の動力車操縦者養成所の記事によると、運転シュミレーターを使った訓練では、運転士が常に正面を注視しているかを、機械で検出した視線の動きで確認して、指導していると書いてありました。

運転士は脇見をせず常に前方を確認して運転することが求められているそうです。

以前NHKの電車番組で運転士が話しているのを見たことがあるのですが、運転士は、速度計を見なくても、電柱の間隔や通過秒数を確認することで正確な速度がわかるそうです。

あくまでシミュレーターなので、現役運転士なら難なく運転できるのかもしれません。ただ、あくまでゲームなので。。。どこまでいっても、ゲームに特化した感覚になると思います。

リアルだからこそ目印がある

ゲームの限界に書いたことと矛盾しますが、停車するときは、ホーム停車位置付近にある赤い四角の標識などを目印にすると、うまく止まれます。

鉄道に詳しいわけではないため、この赤い四角に10と書かれた標識が停車位置を表す物かどうかはわかりませんが、運転士の視線は常に正面を向かなければいけないとすれば、目に入る位置に必ず目印があるはずです。

速度計に頼らず、運転席側の電柱などの接近間隔を見ていると、なんとなく速度感が出てきます。

京浜東北線をプレイするときは、赤い四角を目印にしてブレーキングすると、速度も緑の残距離バーも見ないでプレイした方が、良い感じに停車できます。

これってネタバレ?きっと、運転士は正面以外を見ないように指示されているという情報を知らない限り、気づかないと思います。

ものすごい経験や教訓が反映されているリアルだからこそ、目印があったりうまくいくポイントがあるのだと思います。

ただし、赤い四角がなんなのかは、わかりません。全く見当違いの目印かもしれません。でも、絶対に運転をするためのヒントがどこかにあるはずです。

操作しようとするより放置の方がうまくいく

記事を書きながら、京浜東北線をプレイして操作をしているのですが、あることに気づきました。それは、発車ベルの後にP5にしたまま次の駅に向かっていくと、ATC(保安装置)が良い感じにブレーキをきかせてくれます。

制限速度などを意識して下手に操作をするより、P5固定でATCをピーピー言わせながら全自動にした方が、うまくいくことに気づきました。

究極はプラットホームに入って、ATCがギリギリタイミングで自動的に減速させていき、赤い四角にむけて手動でブレーキ操作をすると、かなり良い感じに停車できます。

操作しない時間が続くと自動停止する安全装置がAutoOFFモードで自動解除されるところはゲームですが、最後まで操作をしないと非常停車のEBになり停車するのを見て、電車って安全だなぁとつくづく思いました。

ただし、乗り心地は最悪だろうなとは思います。

実は記事を書きながら放置プレイで気づいたのですが、それなりに電車が進んでいくなんて、びっくりです。完全に乗客気分です。

たぶん僕は放置プレイの方が好きです。つくづく、運転より乗るのが好きなんだなぁと実感してしまいました。

EAST Train Simulatorを始めると電車が面白くなる

ユーロトラックシュミレータ2の時も、高速バスに乗りながらギアの使い方や、ハンドリングに、幅寄せ感などを見て、あれ?ゲームみたいと結構楽しめました。

テレワーク以前は通勤で湘南新宿ラインや上野東京ラインを使っていましたが、なんとなくJR EAST Train Simulatorをプレイすると、運転しながら色々懐かしくもなります。

ただ、大宮から大船までの京浜東北線は、東海道線の運転見合わせなどでしか乗らないため、リアルで京浜東北線で帰ってきた後にプレイしたときに、はぁと思ってしまいました。

EAST Train Simulatorも、電車に乗るときに、運転士のハンドルコントローラーの操作や減速タイミングなどを、音や加速感や、ホームでの対向電車の観察など、見る場所が変わってくると思います。

攻略情報はパス。。。

ちょっと、記事書きながら気づいたことを書いてしまいましたが、基本的に攻略情報は書けません。

運転攻略などはYouTubeでやっている人がいそうなので、文字媒体として動画では伝えることが難しい内容をと。。。そのうち、書き換えようかなと思っています。と書きながら、これ、一生書けないと思いました。

電車に乗るのは好きだし、子供の頃鉄道博物館のシミュレーターなど大好きだったけど、本当に運転したいのか?と思ってしまいました。

やっぱり、電車は乗って車窓を楽しむのが一番。。。

でも、なんでだろう、自動車の免許を取り立ての頃は、とにかく運転が楽しくてしょうがなかったのに、いまでは、運転してもらうのが一番で極力ハンドルを握りたくない。。。長距離?勘弁してよぉ状態です。

電車の運転をしてみたい人や運転が好きな人にはかないません。攻略情報などはパスです。

よりゲームを楽しむためのアイテム

ちょっとだけ、JR EAST Train Simulatorがより楽しくなるアイテムを紹介します。

ヘッドホンプレイのおすすめ

攻略については全然書けませんが、プレイするときには、ヘッドフォンがおすすめです。対向車両の通過音や踏切、橋やトンネルなど、音がリアルです。

おすすめは、密閉型ヘッドフォンより開放型ヘッドホンです。スピーカーだとどうしても、遠く感じてしまいます。

環境がゆるされれば、スピーカーで音を鳴らしながら、ヘッドホンの音量とスピーカーの聴感音量をあわせることで、奥行き感が加わってリアル感が増します。

環境が許されるならサブウーファーで激変

ヘッドフォンに加え、更に、足下にウーファーを置いて使うと、ガタンゴトン、ドタドタドタ、ギィーーーという音が振動となってリアルに伝わり、これまた最高です。

トラックゲームでフットコントローラーの上に乗せるとジリジリ感が伝わって運転感が2割増しになる、JBLの筒状ポータブルスピーカーも良いですが、今回は電車なので、ウーファー付き2.1chステレオスピーカーが向いているように思います。

個人的なおすすめは、ロジクール Bluetooth スピーカー Z407です。

ウーファーというと、AVアンプなどにつける物というイメージがありますが、最近はAVアンプも下火になっていて、鳴っていても存在を感じさせない音楽再生に耐える本格的なウーファーは10万円超えいるため現実的ではありません。

というより、空間や空気感を広げる高級サブウーファーは低音を感じさせないため、ゲームに向いていません。

ゲームするならゲーム向きのが一番です。

なかでもおすすめなのが、価格と品質のバランスがとれていてクオリティが高いロジクール製のウーファー付きのパソコンスピーカーです。

Amazon専売として約7000円で購入できるロジクール PC スピーカー Z313や、ロジクール Bluetooth スピーカー Z407が有力候補になります。

視聴したのが2010年ぐらいのロジクール同価格帯モデルですが、バンバン低音を感じることができる4万円クラスのSONYやJBLのTVスピーカバー並みの品質で迷った記憶があります。

USB電源系のアンプICの品質がかなり良くなっているため、今はもっと品質が上がっているはずです。

BluetoothのZ407は価格帯が上がり13,000円付近ですが、Bluetooth接続の他に、USBと、3.5mmステレオミニジャックによる接続ができます。BluetoothならMacBookや、スマホでも使えてかなり便利です。

ちなみに、オプティカル端子(S/PDIF)がついたゲーミングPC用としては、最大出力 400WのTHX認定オーディオの上位版ロジクール Z625や、Bluetooth対応の少し大型なLogicool G ゲーミング スピーカー G560など、上には色々あります。

価格帯的にもサイズ的にもBluetoothとUSB接続に対応したZ407が良いのかなと思います。価格は正直なので、ロジクール製なら出した分だけ良い物が手に入ります。

ちなみに、昔何度もサウンドブラスターのクリエイティブやロジクールは高いなぁと手を出して失敗した僕としては、安いノーブランド品はどんなにすごいことが書いてあっても、おすすめしません。

紹介したロジクール製は誰に対しても安心しておすすめできます。

ワンハンドルのマスコンで化ける可能性大

ゲームプレイは、キーボードのQ,A,S,Zか、マウスのホイール操作のゲームプレイだと、どうしても、ガシッと思い通りのポジションへ制動操作ができません。

力行についてはP5の範囲で1段か2段を調節するだけなので問題になりませんが、E8まである制動については、慣性のNからE3やE5からE1にと一気に動かしたくなるため、一段ずつ上下するさせる連打では厳しい物があります。

操作性については、ノッチ機構がついた専用マスターコントローラ(マスコン)のワンハンドルコントローラーがあれば、化けると思います。

例えば「電車でGO!コントローラー(Nintendo Switch(任天堂ライセンス商品)やスケルトンタイプ」などが、使えそうな気もします。ただし、JR EAST Train Simulatorで使えるかどうかは不明です。

ノッチ感が良いらしく、駄目だったらネタ記事にもなるし改造して。。。とおもいましたが、今年は色々散在しすぎたためパスです。

VRは固定映像なので絶望的ですが、ウーファーなどの音響とハンドルコントローラーの組み合わせで、かなり鉄道博物館に近づくと思います。

過去情報

徐々に、記事を整理していく予定ですが、ここから先は古い記事です。

4月27日についに、京浜東北・根岸線の全区間がJR EAST Train Simulator本体に追加されました。

京浜東北・根岸線の全区間そのものが2,980円で売られても満足できる品質なので、感覚的に本体価格が無料になった感じです。

記事を書く書く書きながら、なかなか新規作成できていませんが、気づいたことだけ書いておきます。

・今回のアップデートで本体のサイズが22.7GBになりました。

・動作は安定しています。

・消費電力も改善しています。

きっと、他のサイトでは気にしていないと思うので、消費電力について書いておきます。アーリーアクセスの頃は実測で350W以上消費していましたが、230Wまで下がりました。電力はCPUやGPUによって変わってきますが、ハイエンドパソコンでの省エネ化ができているようです。地味にうれしい改良です。

僕の中では、2023年4月27日が「JR EAST Train Simulator」の、アーリーアクセス終了での正式公開日です。実際には2022年発売のため新作ではないためノミネートできませんが、Steam2023年アワードで「ゲームオブザイヤー」に投票できるレベルです。ちょっと、今から、キャプチャ画像を編集し、少しの掲載することにします(Steam運営規約とは別に必要な、制作元からのゲーム画面の利用に関する規約等を確認できるまでゲーム画面は控えます)。完全創作のゲームではないためJR東日本の許可が出ない可能性が高いです(問い合わせが来ると駄目ですとしか答えるしかないため、黙ってやってくれ。。。と、思っているかもしれません。。。それは、当サイトとしては無理)。

いままで3から5駅程度と短かっため、あまり気にしていませんでしたが、ゲーム中でも開始時の出発駅の選択画面から、停車駅を前後にワープすることができるようになっています。

やり方は、ゲーム中にもESCキーを押すことで、終了とは別に、出発駅を選び直すことができます。

このゲームは、運転を始めると、終着駅まで、お疲れ様でした表示が出ないため、きりのよいところでESCキーで終了を選択する必要があります。

本体だけで運転できる「京浜東北・根岸線」の快速運転による通過駅は山手線と並走区間だけです。

各駅停車なので、大宮から進み山手線のホーム並走区間は有楽町などを通過する快速運転となり、鶴見>新子安>東神奈川>横浜と各駅に停車します。京浜東北は横浜止まりですが、根岸線と連絡しているため桜木町に続き大船まで各駅に停車します。

ゲームの特徴としては、基本的に、ゲームであってゲームでないため、スコアという概念もなく、停車位置を超過してもペナルティーはなく強制的に、正常停車位置に移動します。脱線しそうな速度でポイントを通過しても脱線しません。

停車時間が長い駅では、時間スキップが出ますが、基本的に実時間でゲームが進行します。京浜東北線は昼の12時頃出発です。季節は秋ぐらいです。

さすがに、この時間帯に帰宅はないですが、なんとなくさっき電車で帰ってきて、また、帰宅?といった変な感じになります。

JR東海道線区間で接触事故があったときなど、時間がかかる京浜東北線で帰ってきてプレイすると、フラッシュバックでげんなりしそうな気がします。

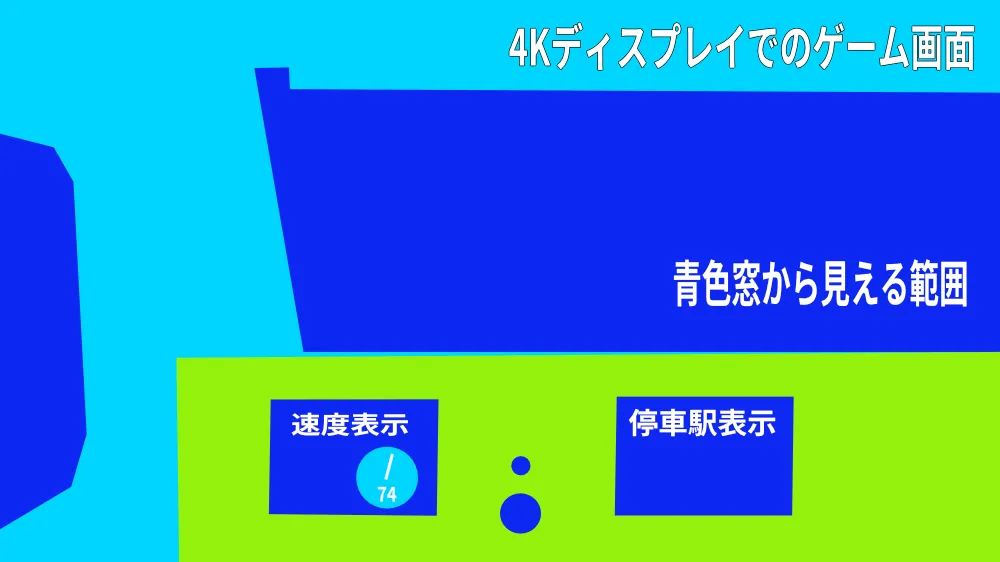

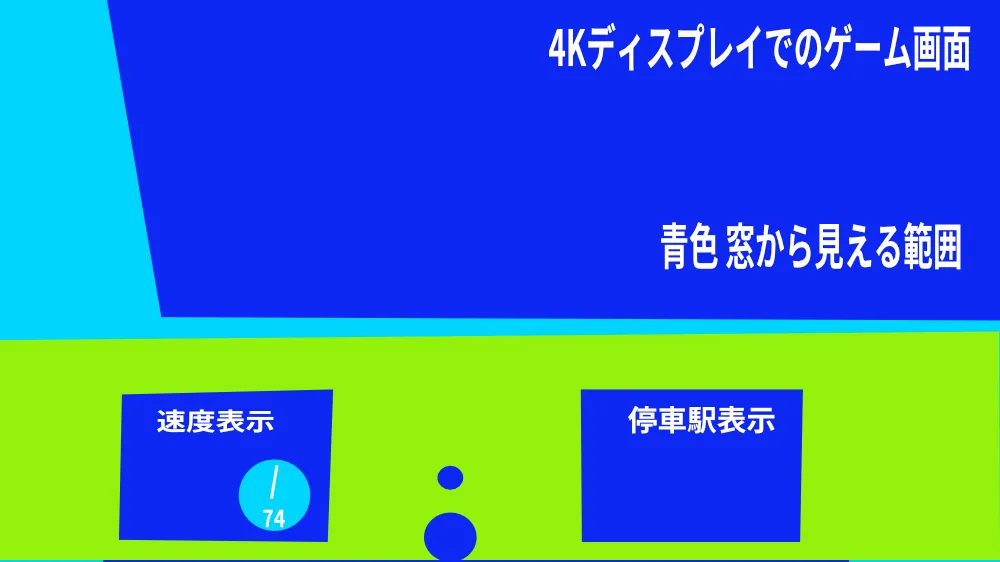

4月27日のアップデートで気づいたことについて、ゲーム画面をそのまま使うわけにも行かないため、イメージ図で紹介します。

ゲーム環境が4Kしかないため、4K画面の説明になります。

窓枠モード2種類になりました。速度表示が近くになり、かなり見やすくなりました。枠がないフルスクリーン表示もあります。

窓枠モードで表示される速度表示などは、リアルに保安装置のD-ATCを再現しています。

さらに、速度を超過すると自動的に減速がされます。

停車駅表示や、力行駆動車両表示や、電圧などもしっかり表示されています。

やはり、駅の停車が難しいです。加速度などの体感によるフィードバックがないため視覚に頼るしかないところは、ゲームだから仕方ありません。

それはさておき、運転席の車窓を見て感じたことがあります。どうも、正面からだけの視点だと、プラットフォームの柱が通り過ぎる横からの視点がないため、減速感がつかみにくいからかもしれません。

ただ、運転士の指導プログラムでは、視線センサーで正面を常に見ているかテストするシミュレーターもあるらしく、条件は一緒かもしれません。

操作性については、物理的なコントローラであれば、加速力P1から制動力B6へガクッと操作できるのですが、キーボードだと、Sが惰行(ポジションゼロ)で、Zが力行(加速)、Qがブレーキ位置(抵抗?制動力)と、スティックをイメージしていても押した回数でノッチ(ステップ)する操作のため、なかなかなれません。

例えばブレーキ位置6にするとき、Bキー+6キーを押すとB6に一気に切り替えるような直接操作をしたい気持ちになります。

操作を記録再生できるテンキー型のプログラムキーボードに割り当てるのもありかなと考えてみたりもしました。

ですが、「S、Q、Q、Q、Q、Q、Q」なんて登録したら、きっと、ゲーム内でB3からB6に切り替えるときも、ガクガクガクと音がするので、難しそうな気がします。

きっと、「電車でGO!コントローラー(Nintendo Switch(任天堂ライセンス商品)」などの、専用コントローラーがあったら、ものすごく楽しいかもしれません。

電車でGO!用は使えるかどうかは未確認です。もしかすると、改造が必要かもしれません。鉄道模型のNゲージは、ノッチがB3-P3と少なく、海外製は形が違います。

僕は、Amazonで1000円程度のRaspberry Pi Picoマイコンなどを使ってお手製で作ろうかなと思っています。Raspberry Pi RP2040なら情報の入手性もよく記事のネタになりそうな気がします。

なにより、すごく大変そうだけど、今後のゲームの発展を考えると、やる意義がありそうな気がします。なにより、面白そうです。

さてさて、京浜東北線をプレイして、一つわかったことがあります、通勤区間など乗った後に運転すると、早く帰りたいなぁとか、夕ご飯どうしようかなとか、明日の打ち合わせどうしようかなどと、なんとも微妙な気持ちになります。

テレワークの時には、懐かしいなぁなんて、結構はまっていたのですが。。。

観光気分としては、JR北海道留萌本線など、遠くの列車の方が、くつろげるかもしれません。いろいろな意味で、楽しみです。

以下過去記事▼

Windowsそのものを起動していないため気付くのが遅れましたが、大糸線に肉声による車掌放送に対応した3月30日の翌日3月31日のアップデート版は、安定しています。

肉声による車掌放送は、あるとないとでは大違いですね。今までわかりにくかった制限速度も表示されるようになり、制限速度標識と見比べができるため、かなり、遊びやすくなっています。いつかは発車前に運転士が確認していると思われるダイヤなども表示されるようになるかもしれません。

丸投げになってしまいますが、2018年11月23日:中日新聞の『鉄道“超”基礎知識(10) 速度制限標識』面白いです。

少しうれしいのは、4月1日の次回予告にて、JR EAST Train Simulator本体に、京浜東北・根岸線の全区間(南行 大宮駅⇒大船駅間)を4月下旬に追加する予定が発表されました。

3月4月とほぼ出張で家に戻れておらず、時間がほとんどとれないません。昨日本体区間の3路線をプレイし、電車感を存分に感じ、東京-品川こんなに短かったかなと思うほど楽しかったです。やっぱり専用コントローラーが欲しくなってきました。

とりあえず、4月8日時点で配信しているバージョンは、安定しているのでアップデートして大丈夫だとおもいます。そろそろ、記事内容を分割したり全面改修しないと。。。。

現在配信中のJR EAST Train Simulator本体アップデートですが、埼京線・川越線のDLC発売後のアップデートは安定しています。

リリース当初カクツキ感があった動きも、なめらかになり、路線も地図上で確認できるなどかなりよくなっています。

安心してアップデートして大丈夫だとおもいます。

確認日:2023年2月21日

2023年2月下旬にリリース予定の埼京線・川越線のDLCに関してSteamストアページ内で発表がありました。

今回の埼京線・川越線のDLS登場に合わせて本体の機能拡張が行われます。

気になった機能拡張ポイントは、「コントローラ(プレステ、Xbox等、Steamで公式に対応している機種)対応拡大およびコントローラに対するキーバインド」です。

現段階で一番魅力的なコントローラーはAmazon購入可能な「電車でGO!コントローラー(Nintendo Switch(任天堂ライセンス商品)だと思います。

電車でGO!コントローラーがSteamで使えるようになると、ゲームの価値が一気に上がります。まさに、鉄道博物館のシミュレーターに一歩近づきます。

あえて、Nintendo Switchと明記できない大人の事情がありそうです(Amazonに出品されている「PC/P4/Steam/Switch用 変換アダプター」を使えば、対応可能なのかなぁ)。

機能拡張により2月下旬にアップデートがあるため、念のために、記事内の「明日動かない悲劇を回避するためのゲームのバックアップ方法について」が参考になればと思います。

※12月9日のJR EAST Train Simulatorのアップデート後に2回プレイして、お正月に1回プレイしたきりで、まだ記事本文が手つかずです。僕の環境では安定しています。本体の方も出発駅を選択することができます。長距離DLCを購入しても短時間のプレイが楽しめそうです。

「JR EAST Train Simulator」はJR東日本の運転士が訓練に使ったシステムをベースに作られています。そのため、保安装置動作なども再現されています。

そこで、運転協会誌など業界紙や、電車に関する一般本に、運転士の教本などを読みあさって勉強してみました。ただ。。。まとめ上げるモチベションが。。。ただ今、別のゲームに熱中しているため、5月ぐらいかなぁ東海道線のDLCを購入しようかなと思っています。その時には「JR EAST Train Simulator」を堪能するために、ボチボチ記事を作っていこうかなと思います。

このゲーム、発売直後に色々問題がありましたが、長い目で見ると、とっても面白いゲーム?より趣味に近いソフトだと思います。

うれしいニュースなので、速報です。

2022年12月9日のアップデートで、4Kディスプレイ環境や、マウスクリックの有効可、設定した内容が初期化される現象等が修正されたバージョンが配信中です。

さらに、2022年12月22日の軽微なアップデートもありました。

PC環境により変わるため参考にはなりませんが、先ほどプレイしたところ、東京−品川間では、以前のような変なカクツキや強制終了といった状態は見当たらず、改善されていました。

東京駅発で新幹線と併走など。。。やっぱりテンション上がります。ほんと、電車に乗って出かけたくなります。

既に、パソコンからゲームを消してしまった方もおられると思います。

ちょっと試してみると、ほっこりするかもしれません。

正式版ではありますが、バグが完全になくなった段階でのリリースではないため、実質的には早期アクセス版と同じ状態になっています。

環境によっては動かないケースもあります。Steamには購入後のプレイ時間が2時間以内かつ購入後14日以内での無条件返品規定があります。

東海道線などのDLCは、DLC購入を購入した時点に表示されたゲーム本体のプレイ時間から2時間以内です。

プレイ時間はSteamライブラリーに表示されている時間です。

購入した翌日にセールが始まって、明日買っとけば良かったと悔しい思いをする事は結構あると思います。Steamでは、セールが始まり買った金額より安くなったから返品して買い直すことも、Steamは正当な返品理由として判断しますとヘルプで読んだことがあります。

ゲームプレイヤーに、動作環境を十分に確認しなさいと無茶振りをするよりは、とりあえず「買って動かなかったらダメだね」返品OKだよぉーん。あなたにとって最良のゲームが他にもいっぱいあるから、大切なお小遣いを有効活用して。わかるわかる、ゲームで不幸な思いはさせないよぉ!!!といった、フランクなノリの場所です(Steam主催イベントのノリより想像)。

動けば、ラッキーです。記事内の「明日動かない悲劇を回避するためのゲームのバックアップ方法について」に、幸せを継続するノウハウを紹介しています。

動かなかったりバグで遊べないは、返品の理由として正当です。日本のゲーム業界(大手を含む)には、リリース後に修正しながら最終的に安定させセールで売るという残念な風潮があります。ファミコン時代の気概が今こそ必要だと思います。

期待していただけに、早期アクセス販売時点でバグや不具合修正などを十分検証した上でリリースされなかったのは、残念で仕方がないです。せめて2023年1月1日に正式版としてリリースすれば、2023年のスチームアワーで、春、夏、秋、冬の4回の投票ができ、受賞された可能性もあったのに残念です。

オリンピックで8位以内に入らないと気にしていない人に気付かれないように、Steamではライブラリーに表示されないソフトは、気付かれません。

クリスマスプレゼントでもらったパソコンに入れる最初のゲームとして、お年玉をもらった子供も、買えたはず。最初のトラウマやブランドイメージは、一生続くため、少し心配です。

バグさえなければ、2022年のスチームアワーで、投票できたのに残念です。今年発売されたソフトの投票項目は複数あり「FINAL FANTASY7 REMAKE」とどちらにしようか迷ったと思います。

Steamではライブラリーを共有するファミリーシェアリングという機能もあります。

親のアカウントで購入して、子供専用のアカウントに共有するのも手だと思います。ファミリーシェアリングは、自分のライブラリーにあるソフトを、10アカウントまで共有する仕組みです。

ファミリーシェアリングでは、ゲームを個別に共有する事ができません。イメージとしては自宅のリビングに収納してあるゲームソフトの扉がどこでもドアのようになっているような感じです。

親アカウントから共有解除もできるため、子供から強制的にゲームを取り上げることもできます。

[keni-linkcard url="https://store.steampowered.com/app/2111630/JR_EAST_Train_Simulator/" target="_blank"]

色々バグがある状態で正式公開されています

11月15日に予定通り正式版(リリース版)に移行しました。4Kディスプレイでの表示不良に強制終了など、細かなバグが多数あります。環境によっては、いきなり起動しなかったりする人も一定数存在しています。

開発元もそのことを認識しながら正式版に移行しているようです。

正式版の、開発者のコメントではシステム要件を満たしていない場合は、不具合が発生しますとあります。

シミュレータ起動後、画面が正常に表示されない事象について

Steamニュース、直近でご指摘いただいている事象についてhttps://store.steampowered.com/news/app/2111630/view/5454450000638396390より

ストアページ記載のシステム要件を満たしていない場合に起こりえる事象です。特にグラフィックボードに関する要件を満たしていない場合に発生しますため、グラフィックボード要件をご確認ください。

どうやら、一般的なPCゲーム動作環境の説明ではなく、文字通り、システム要件に書かれた、NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ(GTX1060)とHD(1080)環境でWindows 10 (64bit)といった、仕様に書かれたとおりの構成という意味なのかもしれません。

開発環境はHPのVictus By HP 16-d0000のベースモデルに、CPUをCore i 5-11400H、16GBメモリ、GPUにNVIDA GeForce RTX 3050 Laptopを搭載した、準ゲーミングノートパソコンを使っていると開発者発信動画で説明していました。

GeForce RTX 3050 Laptopは、第2世代RTXなので、デスクトップ版RTX3000シリーズでも問題ないはずですが、正直リリース版のRTX3090でも突発的な強制終了の不具合がありよく分からないです。

早期アクセス版で不具合があることを納得した方を除き、2,980円で正式版を購入した方や、追加でDLCを購入したのに、動かなかったり強制終了が頻繁する場合は一端返品を検討することをお勧めします。

開発者や利用者双方の幸福を願い色々なサポートや支援をしてくれるSteamが味方になってくれます。

返品してもSteamでは再度購入することができます(もちろん常識の範囲内となり、2時間遊んで返品し何度もすぐに買い直すような人は対象外です)。

ゲームをするのはゲームに詳しいゲーマーだけではない

今回の、不具合を含んだ状態での正式リリースに対して思うことがあります。

それは、電車が好きで、パソコンの事がよく分からない人が、JR EAST Train Simulatorのために新しくパソコンまで購入して、正式版を楽しみにしていた、人がかわいそすぎる。という個人的な感情です。

メディアで話題になっているので、きっと、家電量販店で説明を受けて購入した人が一定数いそうな気がします。

きちんと起動し、きちんと動作して、きちんと終了できる事が、ソフトウェアなので完全確認は不可能ですが、十分テストできた段階で、正式公開すべきだったと思います。

開発元が、動かない環境を把握しているのであれば、家電量販店の店員さんでも判断できる、動作確認済み環境のメモなどやりようはあったと思います(パソコンに詳しくない店員さんに奨められる危険もあります)。

なぜ、動かないケースや動くケースのバグとは

商用プログラムコードの大半が、実行時の動作環境で用意した処理をサポート状態を確認し、代替の機能に切り替えていく条件判断プログラムです。

この使えるか使えないかの確認に漏れがあると、サポートしていない処理コードを実行し強制終了します。

これを防ぐために、実行するプログラムがどの機能を利用するか、と言う事を網羅する必要があります。

これは実社会で、自動車用のプログラムを馬車を動かそうとして、いざ、ブレーキを踏んだけど、ブレーキがない馬車で止まれないのにいています。

これを修正するには、最初に自動車なのか馬車なのかを判断し、「馬車の場合は手綱をひいて馬に止まってと伝える」「自動車ならブレーキを踏む」と二通りの動作決めておく必要があります。

再現性が低い問題は例えば、ハイライトで走行中に対向車を検出したらヘッドライトを一時的に下に向ける操作など、全ての車に付いているわけではない機能を付けたときなどに起こりがちです。

同じCPUでもサポートしていたりしていなかったり複雑なので、一概にi5-13600K+RTX3060Ti+DDR5-16GBと決め打ちであっても、ドライバージョンが変わると動かないケースもあります。

難しいのは理解できます。

ハイスペックすぎるパソコンではエラーが出る可能性あり

色々エラー報告がありますが、僕の環境であるi9-12900KFとRTX3090(24GB)に64GBメモリー環境のWindows11(64bit)環境でも強制終了することがあります。

早期アクセス版で2回目のアップデート後から強制終了や起動不良が頻発するようになりました。正式版と同時に修正がされたようですが、正式版でも再現性がない形で強制終了したので完全ではないようです。

その部分だけでも早期アクセスの段階で修正しておくべきだったと思います。そうすれば、正式版でエラーが残る危険性を減らすことができたはずです。

不具合があってもいいから早く遊びたい人のための、早期アクセスなのに。。。と、ホントに思います。

ソフトウェアの世界では、正式版でこういった事を防ぐために、ベータ版テストやRC版で十分確認をとり、安定動作を確認ができた段階でリリース版として公開するという文化があります。

こうなると、RTX20シリーズとRTX30シリーズとRTX40シリーズでも動作保証はしていないような感じがしてきます。環境ごとの些細な違いで、エラーが起こる可能性があります。

起動不良や強制終了より怖いフリーズエラー

実は強制終了は終了するだけなので問題は少ないです。問題は画面のフリーズや表示不良で終了ができなくなり、パソコンの電源ボタンによるOSの強制終了をしないといけないケースです。

最近のWindowsは、起動中の電源断による停止に対する耐性が弱くなっています。

起動時に自動修復プログラムが走ることで便利になりました。しかし、修復中の固まったように見える状態で、電源長押しによる電源OFFをすると、OSの再インストールが必要な重大な結果につながりやすくなりました。

仕事の休み時間のちょっとしたの息抜きでプレイして終了した後、ついつい電源ボタン長押しで強制終了し、事態を悪化しがちです。

しかも、Windows11のセーフモードの立ち上げに対して、起動中に電源ボタン長押しで強制ダウンをさせる事で修復モードに移行する方法が紹介されています。。。Windows11よりWindows7の方がエラー耐性はあったように思えます。

日本のゲームは不具合があっても正式リリースをする傾向にある

コミュニティを見ると、そこそこ、問題を書き込んでいる方がいるので、僕だけの環境ではないようです。

開発元とファンの間で喧嘩でもあったのか、あまり、開発元はコミュニティと意見交換をしていないというコメントがいくつかありました。

980円の早期アクセス当初には、デバッグコードや問題の原因になる情報を出すゲーマーがいました。さすがに、見切りを付けて他のゲームにいったような感じがします。早期アクセスで立ち消えするソフトはいくつかあります。

とはいっても、日本のゲーム制作会社は、バグがあっても平気で公開する傾向があるので、よく考えると不具合があっても平気で配信するのは日本では特別なことではないかもしれません。

売り上げ上位ソフトは正式リリースとアップデートのバグ混入に気を遣っている

日本のPCゲーム市場は冷え切っていて、上位売り上げランキングでよく目にする10万近い人が「圧倒的に好評」レビューしてコメントするソフトは少ない状態です。

海外のソフトでも、賛否両論というレビュー数が10万人を超えるゲームもあります。それでも起動しないや強制終了頻発といった次元の評価は少ないです。むしろ「つまらない」や「ゲームバランスが悪い」といった、評価です。

その天と地の地の差は、正式リリースのアップデートやバグに対する慎重さの違いと、コミュニティーとの関わり方だと思います。

長く愛されるソフトは、リリースを特に慎重に行い小さなバグも全力で対応して安心できるソフトを配信しています。

バグがないのが当たり前で、その上でゲームバランスや、機能追加を慎重にしています。リリース版では重大なバグを出さない事が最重要です。

ゲーミングエンジンを利用していない難しさ

JR EAST Train Simulatorは、元々ゲームとして開発された物ではなく、利用するパソコンが仕様として固まっている業務シミュレータからの派生したソフトです。だからこそ、不特定多数の動作を想定した作りになっていない可能性が高いです。

特定のハードウェアやソフトウェアに依存した機能を利用している可能性もあります。むしろ、決定したハードウェアの仕様に合わせてプログラムしていくのが普通です。

一般的なゲーム開発では、異なる複数の動作環境でも同じように動くことを目的とした「Unity」や「Unreal Engine」などのゲームエンジン(フレームワーク)を利用する事が多いです。

これにより、開発者は互換性の確認をゲームエンジンに任せています。

Unityなどのゲーミングエンジンの修正履歴などを見ると、些細な環境で起動不良やフリーズが起こる事に対しての修正を見かけることがあります。

ゲームプレイに影響がないセキュリティホール(脆弱性)修正もあります(ゲームではチートといった不正行為を防止するのも重要な機能です)。

Unityは世界中のAAA級ゲームタイトルにも利用され、売り上げ規模により無料で利用することもできるので、ゲームエンジンのバグ報告も多く修正も早くなっています。発現率が低い小さなバグの修正も放置されにくいです。

開発リソースから考えると、対応が難しいのは無理がない事かもしれません。だからこそ、より詳細なエラー報告やデバッグを助けてくれる、コミュニティとの信頼関係が重要だと思います。

バグ修正はバグ原因の特定や、再現条件の洗い出し作業が一番難しいためです。動くはずだけど動かないケースが大半です。

バグをなくす、不具合統計を取る、というのは、一つのノウハウであり、難しいとも思います。

リリース版でバグテスト配信が行われている

早期アクセス時点でもアップデートは2回だけしかなく、修正したバグの改善確認をせずに、不具合がある状態で正式版をリリースしたことに対しては、問題があるように見えます。

正式版としてリリースされ、電車が好きで、パソコンの事がよく分からない人が、JR EAST Train Simulatorのために新しくパソコンまで購入して、正式版を楽しみにしていた、人がかわいそすぎる。という個人に思います。

メディアで話題になっているので、一定数は、家電量販店で説明を受けてパソコンを購入した人がいるはずです。

ホビー三昧Dでも紹介している、安心サポートのマウスコンピュータでも、この問題は解決できません。

2重3重で安全を最優先したフェイルセーフで正式公開して欲しかった

アルファー版にも見えるベータ版とリリース版との感覚が逆になっているのか、鉄道業界では納品後に修正をしていくトライアンドエラーによるシステム構築文化でもあるのかもしれません。

2重3重の冗長性で安全を最優先させるフェイルセーフの鉄道業界とは思えない品質です。とはいっても、走る列車など仕様が固まっているからこそ、仕様以外での利用をテストをしない文化が醸成しているのかもしれません。

一番わかりやすい不具合として報告が目立つ一部の環境で起動しなかったり、明らかな表示不具合を認識している状態で、正式リリースをしたのは問題だと思います。

WindowsAPIによるチェックで、起動時に案内のポップアップなどを出すことができたと思います。

表示エラーはHD画質(1080p)の60Hz固定で回避できる

4Kモニターでの表示エラーについては元々対応していないということです。

こちらは、ディスプレイの表示倍率を200%に設定してリフレッシュレートを60Hzに固定すればプレイすることができます。

明日動かない悲劇を回避するためのゲームのバックアップ方法について

とりあえず今動いていても、動かなくなる可能性があります。Steam配信では、リリースアップデートが配信されると、以前の状態で再インストールすることができません。

マイナーなバグだと放置される可能性が高いですが、修正までの時間を稼ぐ方法として、プログラムバックアップ機能に関する記事を作成しました。

[keni-linkcard url="https://h3d.work/steam-game-program-backup/" target="_blank"]

業務用のシミュレーターを元にした本格ゲームは最高なのですが、某OSで普通に行われているような社内SEのシステム導入テストまでリアルに表現する必要はないのではと、おもってしまいます。安定するまで様子を見た方が良い状態です。

購入後14日以内かつプレイ時間2時間以内なら、Steam運営による返品受付ができます

多少のバグや機能不全や機能の実装途中があっても遊びたい方向けで配信されている、980円や2,980円の早期アクセス版なら不具合があっても納得できます。

ちなみに、AMD製のGPUを搭載したグラフィックカードやCPU内蔵GPUによる環境では起動しません(MacOSでも動きません)。

早期版ではなく、正式リリース版で起動しないケースは、めったにないケースです。遊んだけど合わなかったや、環境によって動かない方向けの、救済処置として、Steamの返品制度があります。

返品対応可能な条件

Steamは、Steamストアでの購入から2週間以内で、使用時間が2時間未満のゲームまたはソフトウェアアプリケーションの返品を受け付けます。

ダウンロードコンテンツの返品

(別のゲーム内またはソフトウェアアプリケーション内で使用できるコンテンツ、DLC)Steamストアで購入されたDLCの返品は、購入日から14日以内であり、DLCが消費、変形または譲渡されておらず、ベースとなる製品のDLC購入後のプレイ時間が2時間未満であれば可能です。一部のサードパーティDLCは返品できない場合があることをご了承ください(例:ゲームキャラクターを不可逆的にレベルアップさせるDLC)。これらの例外は購入前のストアページに返品不可であることが明確に示されます。

返品期間内で、ゲームの場合にはプレイ時間が2時間未満であれば、理由は問わず、help.steampowered.comから受けたリクエストに対してValveは返金を行います。

STEAM返金規定より

返品は簡単にできます。購入したけど起動できない方や、強制終了でゲームにならないと感じた場合は、諦めずに申請してみてください。返金は1週間以内とありますが2時間程度で完了し、再度購入する事も可能です。

(買ったけど30分もプレイしていない、積みゲーが多い僕が書くのも何ですが、後から計算すると結構な金額になっています。購入直後に動かないゲームは埋もれがちなので、動かなかったり思ったのと違うと感じたらどんどん返品した方が良かったかもしれません)

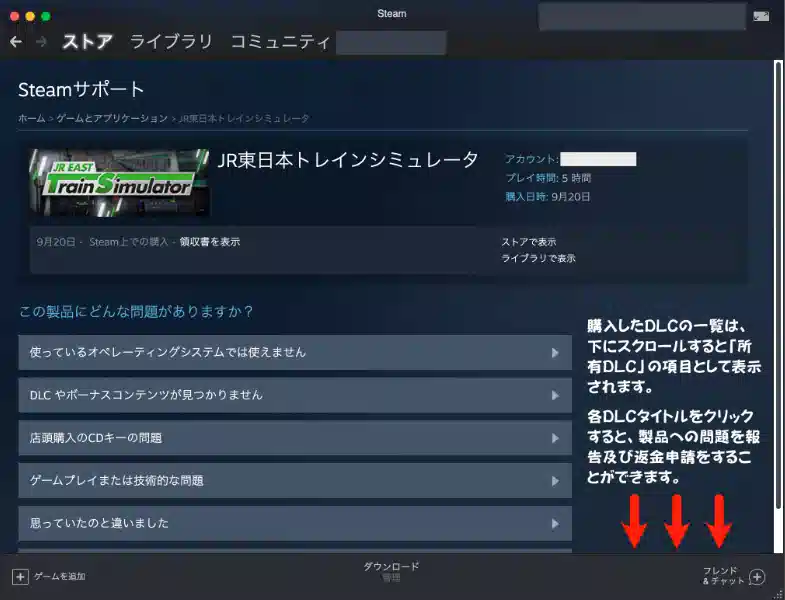

サポート及び返金申請方法

Steamでは、サポート連絡をすることができます。購入後のサポート報告は、コミュニティーフォームよりも、サポートから開発者へ報告した方が、メッセージに気付く可能性があります。

コミュニティでのコメントはコミュニティー内での情報共有を目的としています。日本人は特に問題があっても書く人は少ないので、日本語コメントが4,5人あれば再現性は高いです。

たしかに、忙しい開発者がコミュニティフォームを確認するのは大変です。あの人のコメントには返信し採用したのに、僕のコメントは無視されたと、不平が出る可能性もあり、開発者がコメント返しをしないのも配慮の一つだとも見れます。

動かないやバグなどの問題報告は「サポート」から申請するのが、一番スマートだと思います。

Steamクライアントライブラリから、ゲーム名を選択してゲームプレイボタンがあるページ内で、サポートをクリックすると、返金や問題報告ができるサポートページが表示されます。

「サポート」ボタンは常に一番右側に配置されます。Steamクライアントアプリに表示されていない場合は、ボタン一覧の「。。。」をクリックするか、ウィンドウサイズを拡張してみてください。表示されます。

サポートページ状態です。返金は最終的な問題解決の手段です。Steam返品規定内であれば、開発元ではなく販売元である運営元が返品処理をしてくれます。

返品による返金は購入に使ったクレジットかSteamウォレット(ポイント)のいずれかを選択できます。

もちろん、ゲーム本体をキープした状態で購入したDLCを返品したい場合もあると思います。

ゲーム本体のサポート画面のから下の方にスクロールすると、所持しているDLCのボタンがあるので、クリックすることで、個別にサポートを受けることができます。

返品理由を書く項目もあります。再度購入予定であれば、自分の動作環境を伝え不具合症状などを一緒にコメントすると、もしかしたら、改善してくるかもしれません。

早期アクセス状態と違い値段はこれ以上上げにくい状態だとおもいます。安定してから買い直すのも十分ありだと思います。

むしろ購入後に遊べないと諦め積みゲーとなり忘れられるよりは、ウィッシュリストに入った状態にして時々気にする方が、安定状態に気付く確率が上がるので、良いかもしれません。

僕は、安定したらすぐに楽しみたいので、DLCをウィッシュリストで待機することにしました。もしかしたら、50%OFFセールで安く買えるかもしれません。

正式版で残念な結果になった僕の意見

東京-熱海のDLCを購入する気満々でしたが、しばらくは、東京-品川で遊びバグがなくなるまで、購入は見送ることにしました。

ウィッシュリストに入っていれば時々チェックできます。2回ぐらい機能追加や修正がおこってもバグ報告が目立たなくなる状態になるまでは、様子を見るのが良いかもしれません。

この調子でいくと、離れたファンを引き戻すために、50%ぐらいのセールで客寄せをする必要が出てくるかもしれません。安心して飛びつき購入できる状態ではなくなったからです。

それにしても、自社でデバッグ環境が用意できないなら、なぜベータテストなどを利用して配信前に動作確認しないのか?と思ってしまうのでした。

楽しいだけに、もったいないです。レビュー記事やコミュニティーの不具合修正などが、減ってくるまでは、ある程度納得して購入することをお勧めします。

ほんと、開発のやり方が、もったいないです。絶対に事故は起こさないという、昭和東京オリンピックの開幕に合わせ運行が始まった、かつてのJR東海道新幹線ぐらい、慎重になれば変わっていたと思います。

とはいっても、売り上げが下がって、開発者のやる気がなくなり、ゲームが立ち消えしていくのは嫌だし、悩ましいところです。

開発者の情熱と熱意とファンへの熱い思いがあれば、企画的に100万本以上売れる素質があるのに、もったいないです。日本だけで150万から200万人の鉄道ファンがいるらしいです。

権利関係の問題で実現は絶望的ですが、きっとオープンソースになって熱心なファンが集まってきたら1,000万本ぐらいダウンロードされる可能性は十分あります。

しばらく、距離を置いて、待ってみようかなと思います。楽しみにしていただけに、ホントに残念です。

正式版は11月15日(火)から配信開始

11月15日(火)から正式版の配信を開始すると発表がありました。正式版配信と同時に980円の早期アクセス版は終了し、2,980円の正規版に切り替わります。

すでに早期アクセス版を所有している方は自動的に正式版にアップグレードされます。正式版を980円で欲しい方は11月14日までの早期アクセス版の購入をお勧めします。

ゲーム本体の正式版に含まれる基本パック内容

早期アクセス版でプレイできた京浜東北線および八高線は、正式版ではプレイできなくなります。15分程度で遊べるお手軽さで気に入っていましたが、早期アクセス版購入特典としてサプライズプレゼントはありませんでした。

正式版への移行により、ゲーム本体だけで遊べる基本パックとして、東海道線 (下り 東京-品川)と中央線快速電車(上り 高尾-八王子)と、大糸線(下り 松本-梓橋)に差し替えられます。

正式版と同時発売のDLC(拡張パック)

今回新たにDLC(拡張パック)として、東海道線(下り 東京-熱海)と、中央線快速電車(上り 高尾-東京)と、大糸線(下り 松本-南小谷)が3本発表されました。

東海道線(東京-熱海)は3,980円で、中央線(高尾-東京)と大糸線(松本-南小谷)は2,980円で11月15日からの同時配信となります。

本体との同時購入割引のハンドルパックは今のところないようです。

拡張DLCのプレイ時間について

ゲーム販売元の公式情報ではありませんが、現実の時刻表から、拡張DLCの各路線のプレイ時間を調べてみました。

- 東海道線の東京-熱海は104.6kmで、停車駅は20駅で約105分から115分で電車賃は片道1,980円。

- 中央線快速の高尾-東京は53.1kmで、停車駅は23駅で約76分で片道940円(特別快速なら13駅で55分)

- 大糸線の松本-南小谷は70.1kmで、停車駅数は32駅で約120分で片道1,340円

でした。時間帯により10分程度変わってきます。「JR EAST Train Simulator」ではリアルタイムで進行するためゲーム上でのプレイ時間と現実の乗車時間に違いはありません。

ただし、東海道本線では1時間に13本以上電車が通過する過密ダイヤでの運行になっています。到着と発着を誤差1分以内で運行させるようなダイヤでは、ほぼ達成困難なゲームになってしまいます。

アーリーアクセス版でも、ダイヤに余裕を持たせていたので、ゲーム本編でも停車や運行間隔の時間に余裕があるダイヤとなりプレイ時間は長くなる可能性は高いです。

正式版に移行した後のゲーム機能の更新について

少し荒削りすぎる早期アクセス版が正式版となり、テストなしの正式版移行はすこし心配です。Steamの多くのゲームでは、早期アクセスの最終バージョンと正式版は同じ内容が多いです。

ゲーム開発をしながら公開販売する早期アクセスでの配信でしたが、修正や機能変更などはなく、1回だけバグ修正パッチがあっただけでした。

オプション購入による拡張パック版であるDLCのプレイ時間が長いので、途中駅からプレイなど運転区間を選択できるモードは必須のような気がします。この機能が付いてなかったら、苦行ゲーム決定です。

早期アクセス版(アーリーアクセス)から正式版へのアップデートで変更点があるようですが、発売後に機能の変更はあるかもしれませんが、ないかもしれません。

だた、今回発表されたDLC3本の合計金額は9,940円になります。11月15日以降に正式版とDLC版を購入すると12,920円になります。NEC PC98シリーズで動くPCゲーム価格のような感覚なら妥当な値段のような気もします。

売り上げが立てば人工(にんく)が割り振られて、UIデザイナーさんなどもチームに入り開発が進むかもしれません。

ダイヤの調節ソフトなど色々可能性がありそうな気もする

なんとなく、業務用訓練プログラムを設定する、もろ、Visual Basicの標準フォームオブジェクトで作りました感あふれる、ダイヤ設定などのシーケンスパックみたいな無料DLCが出るかもしれません。。。

見た目はしょぼくても、いやいや、それはそれでウケるかもしれません。ただ開発元にとって技術的にはそっち系のソフトの方が得意だと思います。

公式で色々な設定ツールが公開されれば、現実の運行状態と連動するプログラムなど、Steam Workshopでファンが色々なシナリオを作って公開し盛り上がるかもしれません。

今後のDLCに期待する

早期アクセス版でも内容的には問題がなく、いつ買っても値段は同じなので、僕はとりあえず東海道線のDLCを購入しようかなと思います。楽しみです。

ものすごくマニアックですが、JR東日本も営業区間が広いので「只見線」なんてDLCが1,000円ぐらいで出たら、かなり熱狂しそうな気がします。マニア路線すぎるかな。ちなみに只見線は福島県の奥会津です。

公式情報:ONGAKUKAN(開発元)『「JR東日本トレインシミュレータ」の本格配信を開始します』

[keni-linkcard url="https://store.steampowered.com/app/2111630/JR_EAST_Train_Simulator/" target="_blank"]

電車でGo!のリアル版?

1996年にゲームセンターにあるアーケードゲームとして登場した電車運転士体験ゲーム「電車でGO!!」を覚えていますか?

PlayStationなどに移植され、レバーが付いたマスターコントローラー型の専用コントローラーに長蛇の列ができ、売り切れ続出といった見出しが新聞やTVで出て話題になっていました。

あの頃は「たまごっち」や「エヴァンゲリオン」など社会現象のように取り上げられる事が多かった気がします。

コントローラーがヒットの秘訣だったような気がしたので、20年以上前の専用コントローラをAmazonで探してみたところ、現行品では「電車でGO!コントローラー(Nintendo Switch(任天堂ライセンス商品)」しかありませんでした。

凄い本格的なコントローラーが2010年頃にはいくつもありましたが、汎用型を含めずいぶん専用コントローラーの種類が減っています。

電車でGo!は、電車でGo!的な動きという表現をきくことがありますが、今回の「JR EAST Train Simulator」は、実際にJR東日本の運転士が訓練で利用している業務用の鉄道シュミレーターを元にしたゲームと紹介されています。

しかも、販売元(パブリッシャー)がJR東日本です。

JR EAST Train Simulatorってどんなゲーム

Steamの「JR EAST Train Simulator」にある案内を見ると

鉄道運転シミュレータで豊富な実績のある音楽館とJR東日本がタッグを組んでお届け。実際にJR東日本の運転士が訓練で使用している業務用シミュレータをご家庭で体験いただけます。

STEAM JR EAST Train Simulator商品案内より

と書かれています。完全に業務用シュミレーターを移植しているわけではないようですが、リアルな音や、背景と言ったことが特徴になっているようです。

シュミレーターなので、実際の車両と同じように、計器パネルの速度計などが表示され、運転操作や速度などに応じて忠実に動作するそうです。

グローバルなTrainz Railroad Simulator

電車でGo!系のゲームは世界でも愛好者が多く、海外製も含めて複数見かけます。特に海外製はTrainz Railroad Simulator 2022など、多数の追加パックのDSLやファンによるMODに支えられバージョンアップしながら成長を続けているゲームがあります。

[keni-linkcard url="https://store.steampowered.com/app/1784570/Trainz_Railroad_Simulator_2022/" target="_blank"]

よく記念セールをしているので、毎年バージョンアップしているようなイメージがあります。

以前検討したときYouTubeのプレイ動画を見たことがあるのですが、ファンによる拡張ツールのMODなどでリアルさが増し、プレイには航空学校でも使われるフライトシュミレーター寄りのかなり細かな操作をしていました。

Trainz Railroad Simulatorとの違い

「JR EAST Train Simulator」の公式クローラー映像がYouTubeで公開されていないため、ページ内に貼り付けることができませんが、上のTrainz Railroad Simulatorとは、方向性が全く違うことが分かります。

Steamプラットフォームでの電車運転シミュレーションゲームに対する「JR EAST Train Simulator」の、ポイントとしては、JR東日本が自社の車体から音や挙動などのデーターを使い、リアルに再現できるところだと思います。

Steamの「JR EAST Train Simulator」にあるトレーラー映像を再生したら、音がリアルです。進行方向を写した車窓動画がYouTubeで多数公開されていますが、客室から壁一枚挟んだ音とはまた違った、リアルさがあります。

音をアピールするだけあり、そのリアルさは、ASMR系です。これだけで、ゲームを全くやらない鉄道ファンの一定数に響きそうな気がします。

訓練シミュレーターを元にしていることから、乗客数でかわる重量を意識しながら、速度や操作に対する反応を電車線柱を数えながら予測したりする、超高難度のゲーム?になるかもしれません。

開発会社の株式会社音楽館 (ONGAKUKAN Co.,Ltd.)とは

ゲーム開発を手がける、株式会社音楽館(ONGAKUKAN Co.,Ltd.)は、業務用シミュレータの開発・製作を業務として、主要取引先に多くの鉄道会社があります。

会社紹介には、東日本旅客鉄道株式の新幹線と在来線両用、運転士・車掌連携訓練シミュレータなどの採用実績が紹介されています。

まちがいなく、JR東日本の運転士が訓練に使っているシュミレーターを元にして、ゲームに展開してきているようです。

鉄道博物館のE233シミュレーター

株式会社音楽館が公開している鉄道博物館のE233ミュレータの動画がありました。

こちらは、鉄道博物館で体験できるバージョンのようですが、Steamの「JR EAST Train Simulator」とほとんど同じ感じなので、このクオリティが、自宅でプレイできるなんて、凄すぎです。

リアルかどうか、そこが問題かも

電車でGo!やユーロトラック2では、ゲームとして成立させるために、ゲーム内での時間が現実よりも早く過ぎます。

どういうことかというと、直線区間など風景が変わらないところは、速度が上がるにつれて時間が2倍程度で進み、1時間かかる距離も30分程度で到着することができます。

リアルすぎるとゲームにならないため、この辺の時間や速度の調節と色々工夫された地形のデフォルメなどが、ゲームのキモになっています。

例えば、現地で撮影した写真や撮影映像を後から見ると、撮影時に現場で感じたかっこよさやリアルさが伝わってこないものが良くあります。

CGや映像作品では、本質をうまく捉えて表現すると、リアルよりも本物のように受け取ることができます。

プレイして楽しいゲーム性やエンターテインメントの本質は、ゲームクリエイターの感性というかセンスの次元が影響していると、僕は感じています。

このようにリアルすぎると、ゲームとして面白くなくなるので、味付けをどうしていくかが気になるところです。

個人的には、味付けなしで、出して欲しいと思います。

リアルタイムで動く世界初のコンシューマ向け電車運転シュミレーターか?

「JR EAST Train Simulator」のトレーラー映像を見ると、いつもの景色なので、もしかしたらゲーム全体を通して、リアル時間で進行するかもしれません。

大丈夫、山手線を一周したって、1時間で終わるので、ゲームとしては成立しそうな気がします。

東京から宇都宮まではちょうど2時間。この辺も出そうな気がします。

横浜から新宿までも湘南新宿新宿ラインで1時間程度でこれもありそうな気もします。

相互接続電車はどうなるか気になる

いずれDLCとして長距離路線の拡張パックが出るとあります。

僕がよくお世話になっている湘南新宿ラインは、山手線の池袋駅から大崎駅を経由する所は変わりませんが、東海道本線から横浜を経由する高崎線と、東北本線と相互接続する横須賀線の2種類があります。

実にシンプルで唯一来た電車に乗れば一番早いと安心して乗れる電車なのですが営業範囲が広くなっています。

JR東日本は東海道本線のうち熱海駅から東京方面の管轄をしているけど、上野東京ラインなど東海道本線とも相互直通運転をしていたりします。これはJR東海?それともJR東日本と少し気になります。

東京では地下鉄や私鉄など相互乗り入れが多すぎて、乗り継ぎのタイミングでスイカの金額が変わったりと自分が乗った電車がどこの管轄で走っているかは、未だに謎です。リアルではスマホの目的地検索に振り回される毎日です。

もしかしたら自分がよく乗っている列車は対象外になる可能性もあります。

日本で一番長い区間を走る新幹線は?出ないかも

ONGAKUKANさんの事業紹介に、JR東海の例が載っていないので東海道新幹線は出ないかもしれません。。。。

東京-新大阪間ならのぞみで2時間30分ぐらいです。もしかすると博多まで期待されるかもしれませんが、ただ、駅が少なすぎてゲーム性が乏しく、成績上位者には鉄道会社からリクルート案内が来るぐらいの謎ゲーになるかもしれません。

1000km以上の配送をこなすとユーロトラック2でも3時間ぐらいはプレイに時間がかかるのでゲームになりそうな気もします。

早期アクセス版って何?

Steamといえば、早期アクセス。早期アクセス(アーリーアクセス)とは、開発途中のゲームを販売しながら正式版まで開発を続ける仕組みのことです。

完成した正式版と違い、ちょっと不具合があったり、機能拡張の調整中でゲームとして微妙なところがある代わりに、プレイヤーの意見等を積極的に取り入れ、機能やデザインを変更できるのが特徴です。

早期アクセスでは販売価格が正式版よりも安く購入できる事が多く、早期アクセス終了後にはそのまま、持っているソフトが正式版に切り替わります。

早期アクセス版でできること

トレーラー映像やゲーム詳細を見ると、八高線(キハ110系)上り 高崎~倉賀野間(約14分 11.7km)と京浜東北線(E233系1000番台)南行 大宮~浦和間(約12分 7.8km)の2路線がプレイ可能と出ています。

正式版では運転できる路線が変更され、DLCによって長距離区間運転が可能になるようです。

早期アクセス版なので、正式版になるまで色々な変更点があると思います。

一人のユーザーとしてのかってな希望

ゲームとリアルは全然別物なので、そのままではゲームにならない気もします。一定数は退屈でつまらないゲームだと判断する人もいそうな気がします。

ただ、ゲームをやらない鉄道ファンは、日本のゲーマーより遙かに多いので、ゲームプレイヤーが好むゲーム性よりも、リアル志向で作られていくことを個人的には期待しています。

笑っていいとものタモリさんが、NHKのブラタモリで箱根登山鉄道で機関車を運転している所をみて、そういうゲームをしない層に盛り上がって欲しいと個人的には思います。

苦行ゲーム

もし仮に、運転士のなり手が少なくて困っている鉄道会社の一手としてJR東日本が考えていたとすると、例えば、湘南新宿ラインで時々起こる、信号機故障や接触事故による徐行運転なんていうモードが出てくるかもしれません。

東北方向では時々鹿など色々な野生動物が出てきます。線路上に立ち往生した自動車など、色々なミッションで、コントロールとの連絡など。。。リアルタイムでやっていたら、苦行ゲーム決定です。

通勤特別快速や貨物列車(JR貨物とは別会社)など停車駅がとことん少なくゲーム性が乏しいモードもありかもしれません。トイレを我慢したり。。。

運転士になるには車掌や駅員を経験して適性検査に合格する必要がありますが、ただ、こういった確認や慎重さや地味なことを苦痛と感じることなく逆に幸福感を覚える人もいます。

利益を取るか、人材をとるかで、変わってくる気がします。

値段予測

まだ、販売価格が表示されていないため、発表後にどれぐらいウィッシュリストに入るかで値段を決めようとしているのかもしれません。

登録者数が多ければ、価格が安くなる可能性もありますが、逆に高くなるかもしれません。

本体価格予測

早期アクセスでのゲームプレイ時間が合わせて30分しかないため、金銭感覚的には1,500円ぐらいが妥当な気がします。

定価3,000円で早期アクセスが始まり、公開記念セールで3日間限定の50%OFFあたりが現実的なような気がします。

ただ、国産ゲームなので7,000円ぐらいになるかもしれません。早期アクセスから正規版に変わるときには7,000円ぐらいがあり得る値段だと思います。

2年もすればDLCのラインナップが充実し、DLCが発売されるたびにセールで本体が500円ぐらいに割引販売されそうな気がします。

リアルだと、電車の窓から見えるように多数の広告看板があるので、この辺はどうなっているか気になります。

実写を使うため権利関係の諸処問題やコストから値段を下げづらい事情があるかもしれません。

DLC価格予測

今後、追加コンテンツで長距離コンテンツをDLCとして提供するそうです。

最近の流れなので、いつもの課金ゲームとして、追加コンテンツのDLCは、一本3千円から5千円になり、セールで1500円ぐらいで遊べるかもしれません。

あくまで、プレイヤーとしての希望的な値段だったりもします。

値付けについて思うこと

値付けについて開発者からすると、数千万円以上の運転シミュレーターを元にして作っている事から、超バリュープライスという感覚で、さすがに5万円はないとは思いますが、1本1万円という可能性もあります。。。

その辺は映像などの権利をJR東日本が持っているかどうかで変わってくる気がします。

JR東日本が権利を持っていたら、将来の運転士候補生の創成などを願い、安くなりそうな気がします。

結果:早期アクセス版の価格は980円

発売まであと20時間を切りましたが、Steamで予定価格が表記されていない状態でした。検索してみたら9月6日の音楽館のニューストピックで、金額が発表されていました。

結果は、日本販売価格 980 円 (海外販売価格 9.99 米ドル)です。もちろん、早期アクセス版(アーリーアクセス版)の価格なので、正規版になったら値上がりの可能性があります。

なんとなく、本体の値上げはせずに追加コンテンツDLCがどんどん増えていくパターンかもしれません。Steamには、拡張パックの総額が40万円を超える「X-Plane 11」というソフトも存在します。

3千円ぐらいなら即買いで1万円なら様子見と準備していましたが、鉄道博物館の大人料金よりも安く、お手軽に購入できそうです。

配信鉄道区間の往復運賃並みの金額でDLCがどんどん出てきたら嬉しいなと、ちょっと期待してしまいました。

必要ゲームスペック

ゲームの内容的には、それほど高性能なゲーミングパソコンは必要ないと思います。

ゲームに必要なグラフィックスペック

スペック表にNVIDIA GeForce GTX 1060推奨と書かれていますが、どのソフトもかなり控えめ表記なので、快適に動かすにはRTX3060ぐらいは必要だと思います。

ゲーム容量を削減するためには、「電車でGo!」のように3Dモデリングでテクスチャーを貼り付ける事で容量は減りますが、トレーラー映像を見ると、実写が利用されています。

また、リアルさを追求したUnreal Engine5といった最新の重量級のゲーミングエンジン?の採用の可能性はゼロなので、それほど高性能なグラフィックカードは必要ないようです。

こうなると、グラフィック性能以上にストレージ容量の方が、ネックになってくる可能性が高いです。

早期アクセス版で必要なグラフィックスペック(実際のプレイにて確認)

9月20日時点の早期アクセス版でのグラフィックスペックですが、やはり最低でもRTX1060程度は必要だと感じました。CPU内蔵グラフィックでは、まともに動かないと思います。

GPUの消費電力がGeForce Experience表示で78Wから110Wと表示されている一方で、全体の消費電力は160Wから260Wとなっているので、どちらかというと、GPUよりもCPUスペックを要求していそうな感じがします(電力推移は後のレビューで公開予定です)。

快適に動かすなら第11世代のi7か第12世代のi5を搭載していないと、厳しそうな感じがします。

4kモニタでは、映像の荒さ(ぼやけ)が若干気になります。HD(1920×1080)での表示が一番綺麗に見えれます。

スクリーンショットにNVIDIAの標準ツールであるGeForce Experienceに内蔵されている、GeForce ExperienceのNVIDIA ShadowPlayを試しましたが、「デスクトップキャプチャをOn」にしないと撮影できませんでした。

業務用シミュレーションを元に作成されているため、ゲームとは全く違う作り方をしている可能性が高いようです。

NVIDAの業務用グラフィックカードのQuadroのPシリーズやRTXでの運用を想定してあるためか、ゲームとしてはほとんど最適化されていないと思います。NVIDAにとってみたら、ゲーム業界の異端児かもしれません。

ストレージ(インストールに必要な容量)

今のところ、ストレージ容量は20GB必要と表記されています。

早期アクセス版は、短距離しか遊べない仕様なので、これから長距離のコンテンツが入ってくると、50GBとか80GBぐらいの容量が必要になりそうな気がします。

参考としてGoPro MaxというGoProの360度映像ができるカメラ撮影では2時間で64GBのSDカードが空になります。

何となく、運転区間の所要時間と同程度の、360度撮影録画容量がそのまま追加コンテンツのゲーム容量のに当てはまりそうな気もします。

プレイヤーからの要望で、容量を下げて画質を下げて来る可能性もある一方で、天候や時間帯での変化などどんどん容量は大きくなる可能性があります。

このソフト、容量の問題で開発が頓挫しそうな危険な予感もしてしまいます。

容量を気にしなければいけないところが、業務用と、コンシューマ用の違いかもしれません。

ちなみに、Trainz Railroad Simulatorに発売されているDLCなどを全部入れると1TBを超えるそうです。

早期アクセス版に必要なインストール容量は6.01GB

2022年9月20日直後の、必要なディスク容量は、6.01GBです。購入できない状態が続いていましたが、ようやく購入できるようなり、インストールが完了しました。

コントローラー

「JR EAST Train Simulator」のゲーム紹介を見ると、今後専用コントローラへの対応など色々盛り込まれています。

当然20年以上前の電車でGo専用コントローラを探してみたのですが販売されておらず、Amazonで「電車でGO!コントローラー(Nintendo Switch(任天堂ライセンス商品)」が現行品を見つけました。

やっぱり、電車でGo!がヒットした要因は、専用コントローラーの功績が大きい気がします。

海外製だと海外製はTrainz Railroad Simulatorに対応したRailDriver Desktop Train Cab Controller(Amazon)があります。いっときかなり多くの種類を見た記憶があるのですが、今はほとんど残っていないようです。

日本ロジクールでのゲームコントローラーの取り扱いがどんどん減っていき、Amazonでも専用コントローラーがどんどんなくなっています。以前は、フライト用のTCA Quadrant Airbus Edition(Amazon)以外にも色々あったのですが、売れないから仕方ないのかもしれません。

TOMIX Nゲージ TCS パワーユニットなどを改造する人も出てくるかもしれません。フライトコントローラーや独自のキーボードなどをRaspberryPi Picoなどを使って作っている人もいます。

ゲーム層が、電気にも強くリアル志向寄りの鉄道模型ファンともかぶるので、もしかするとすぐに色々な自作情報が出てくるかもしれません。

ゲームに対応した本物の中古運転台が出る可能性もある

鉄道や航空会社では、今まで廃棄していたシートや吊り手などから制服のスカーフまで売れる物は何でもグッズにして販売していると、こないだNHKの番組で特集していたのをちらっと見ました。

もしかすると、今後、JR東海のオフィシャルグッツで、E233系やE233系の保守交換で出た本物の運転台を改造したコントローラが出るかもしれません。

1台30万円以上で売り出されても、間違いなく応募多数の抽選販売になると思います。

開発者自身による説明動画

株式会社音楽館でコンシューマ向けのJR ESTE Train Simulatorを開発している向谷実さんが、YouTubeで配信していました。

会社公認と思われる形で開発者自身が説明しています。記事的には、ちょっと答え合わせっぽくなってます。

公開の動機は、プレイヤーによる実況動画を見ていたら「EBが鳴り出して非常で停められれた人がビックリしている人」がいたため、業務用のシュミレータなのでちゃんと説明が必要ではないかという思いから、緊急生配信をしようというきっかけが生まれたそうです。

とりあえず、プレイするにあたって気になったポイントだけ、書き出しておきます。

オリジナル版の業務用シミュレーターが動くパソコン

- 本体:HP Z4 G4 Workstation

- Windows10 Pro for Workstations

- CPU:XeonW2223

- メモリー:32GB

- GPU:NVIDIA RTX A4500(コア数RTX3070以上3080以下、メモリー20GB)

- SSD:2TB

JR東日本へ納品した乗務員訓練用シミュレータは、車掌と運転士が共同で訓練できる仕組みになっているそうです。使用しているパソコンは全部で7台が使われているそうです。

7台の内訳は、半分が運転士用(4台?)で、残りが車掌用(3台?)が、LANで接続され通信によって同期しながら動作しているそうです。

NVIDIA RTX A4500は20GBメモリの7168コア使用なので、6144コアのRTX3070Tiと、8704コアのRTX3080の中間ぐらいの演算能力です。

想定したゲーム環境

半ゲーミングラップトップタイプのパソコンでカクカクしないことを検証しているとのことです。

- 本体 Victus By HP 16-d0000

- Windows11 Home

- Core i 5-11400H

- メモリ:16GB

- GPU:NVIDA GeForce RTX 3050 Laptop

- SSD 512GB

VictusはGPUをCPU内蔵と外部グラフィックのハイブリット動作のため、オープニングで2回ぐらいBGMを回すと、内蔵GPUモードになってしまうそうです。

データサイズ

オリジナルのシミュレーターは独自規格の映像フォーマットを使っているため、コンシューマ向けにデータサイズを小さくするのに4年以上の時間をかけたそうです。

発車メロディーの可能性

発車メロディーに対する要望が多いことは理解しており、開発者自身も取り入れたい気持ちは強いようです。

動画内の説明によると、各メロディーの楽曲の権利を所有されている方が多数いるため統括的にまとめ上げることが難しい。仮に、個々に許可が降りても、ポツンポツンと曲があったりなかったりするため不自然になる事を心配している。

利用できたとしても使用料などによってゲームソフトの代金が現実的ではなくなるため、技術的な問題ではなくビジネス的な問題になっている。

ゲームが30秒前から始まったりと、将来取り入れたら良いなと思いながら隙間は作ってある。約束はできないが、今、いろいろ検討しているそうです。

挑戦はするが、難しそうです。

ゲームの方向性はリアル系を目指している

元々、車掌と運転士の共同訓練シミュレーターが元になっているので、いろいろなシナリオを再現することができる。ゲームの可能性は無限大なので、いろいろやれるそうです。

開発者は、現実的なシュミレーターとして胸を張って出していきたい思いがあるそうです。

ホビー三昧D的にかなりグッとくる感じです。

開発者自身がSteamサービスにあるユーザーコミュニティ機能をチェックして、いろいろ吸収していきたいとおっしゃっていたので、どしどし要望を書いていくと盛り上がりそうな予感がします。

動画について

電車の揺れ方などこだわりポイントの説明を含め、大宮からの運転のレクチャーもあります。

ここまで動画内容をかいつまんで、ピックアップしましたが、細かい説明はページ内の▲動画に戻るって確認できます。動画下のリンクからYouTubeに行くと、音声と同時にLIVE配信中の視聴者コメントのチャットを確認できます。

でどうしたか?

ゲームとリアルはやっぱり違うので、どうなっていくのかすごく気になりますが、とりあえず、早期アクセスなので、Steamで配信開始前からウィッシュリストに入れて様子見をしていました。

蓋を開けてみたら金額が980円と予想以上に安かったため即買いし、昼の休憩中にインストールして、試しにプレイしてみたら。。。リアルに午後一の会議に10分遅れてしまいました。

3駅分ですが、運転台に飛び乗ったのが通勤特別快速ではなく、大宮からの各駅停車で良かったです。

時間を忘れて遊んでしまいました。

もちろん、しれっと「乗車した電車が停車位置を超えて間に合いませんでした」とテレワークで言い訳をして、結構盛り上がったのですが、各地の鉄道博物館でシミュレーターを体験するには抽選アプリなどの登録が必要で、連続で楽しむことなどできないそうです。

やっぱり、このソフトはお勧めです。

[keni-linkcard url="https://store.steampowered.com/app/2111630/JR_EAST_Train_Simulator/" target="_blank"]

Copyright © East Japan Railway Company / ONGAKUKAN Co., Ltd. All Rights Reserved / ©TAITO CORPORATION All Rights Reserved / © 2022 Valve Corporation.All rights reserved.

記事内の社名、製品名、ロゴ、システム名等は各社の登録商標または商標です。