SONNOX OXFORDのListenHubについて

今回、ソースネクストさんで販売されている、「Audiostock 6製品全部パック」の紹介動画を作るために使った、ListenHubが3,080円というセール価格になっていたため、とりあえず価格に関する特設記事を書いてみました。

今後、使い勝手や、買って良かったポイントなど、色々追記しながら、紹介していこうかなと思います。

ListenHubとは何?

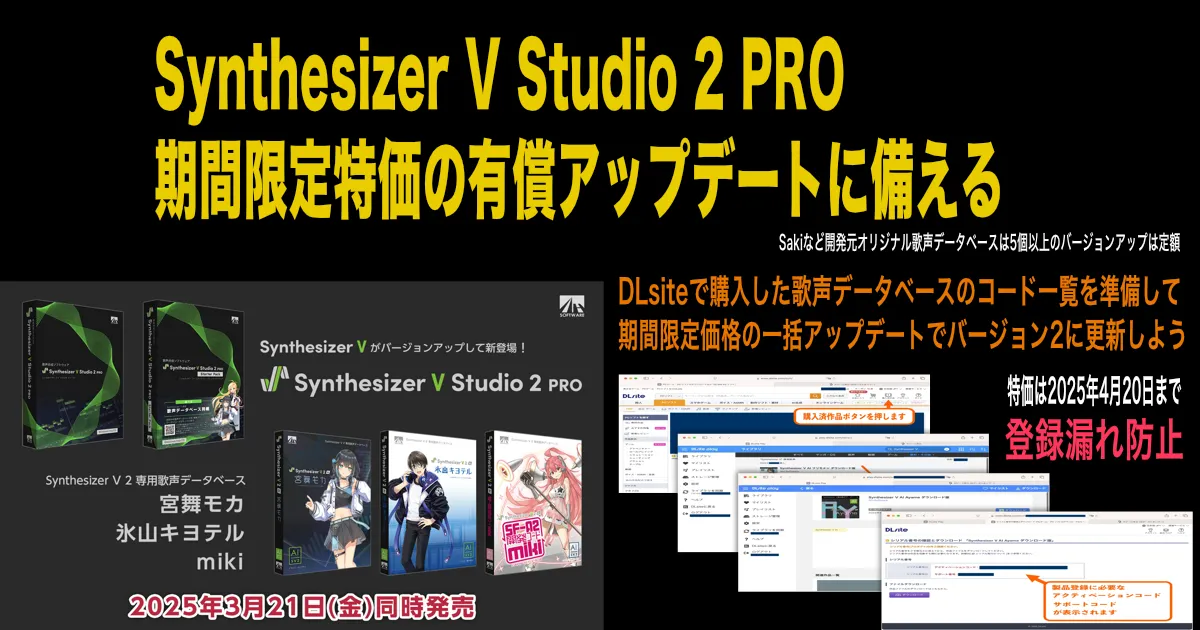

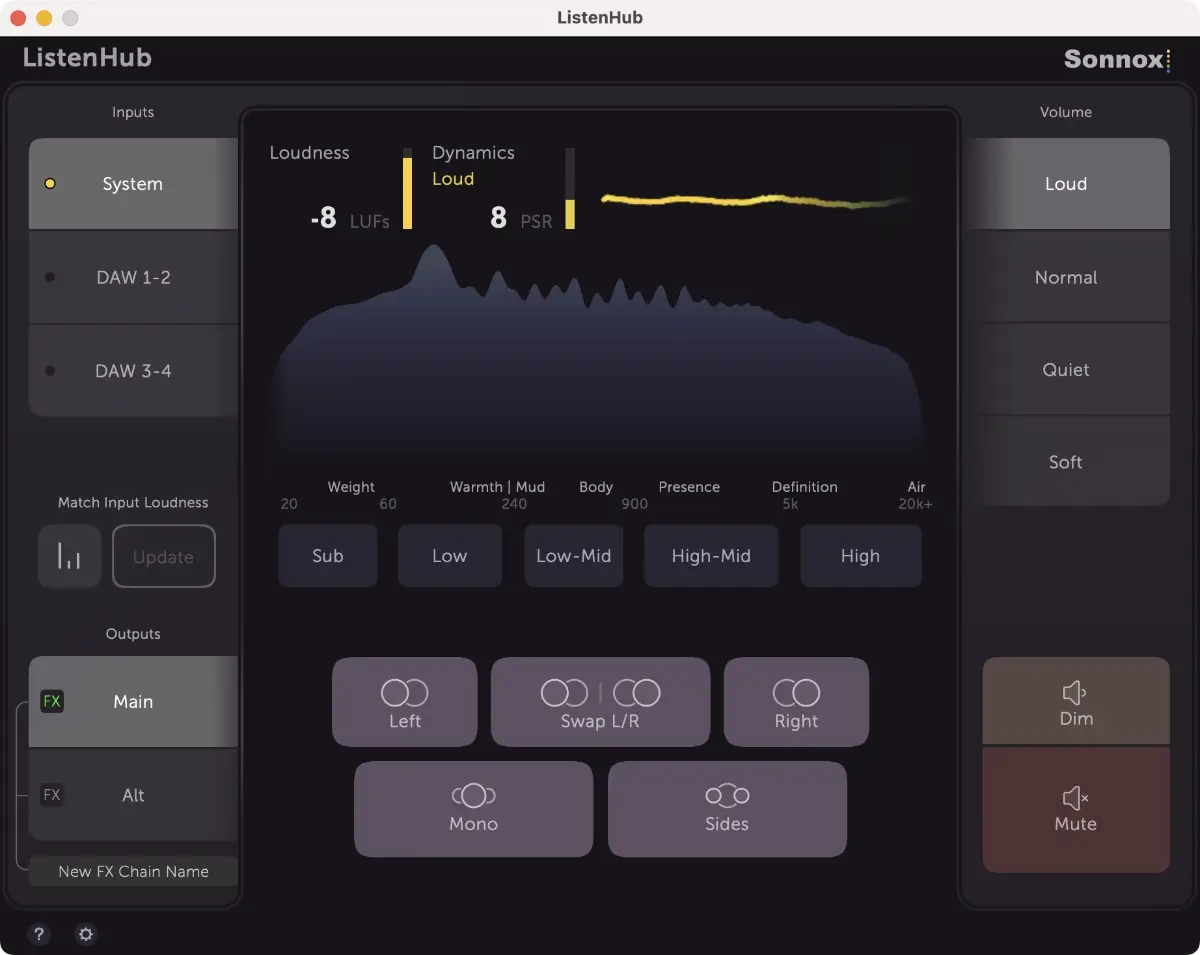

ざっくりListenHubの機能を紹介すると、Macの内蔵スピーカーやAirPodsやAudioIOを切り替える出力に、仮想スピーカーとして登録することで、楽曲制作で確認したい音声のミキシング情報を視聴覚的に確認できるソフトです。

ListenHubを開発したのは、Sony Oxford Pluginから名称を変更したSONNOX OXFORD社です。

Sony Oxford Plugin社は、SONY OXF-R3という、世界中の主要なレコーディングスタジオに設置された、数千万円の業務用コンソールを1980年代に開発した会社で、その頃から蓄積されてきた技術をプラグインにして販売している業界を引っ張るリーディングカンパニーです。

音の傾向としては、素材を劣化させず、クリアという評価が良くされるプラグインメーカーです。

ListenHubは、単独起動できるスタンドアロンでも、DTMに挟むプラグインとしても利用することが出来ます。

音の流れは、「MacOS音声出力」−>「ListenHub」−>「内蔵スピーカーなど」という形で、挟み込むことが出来ます。

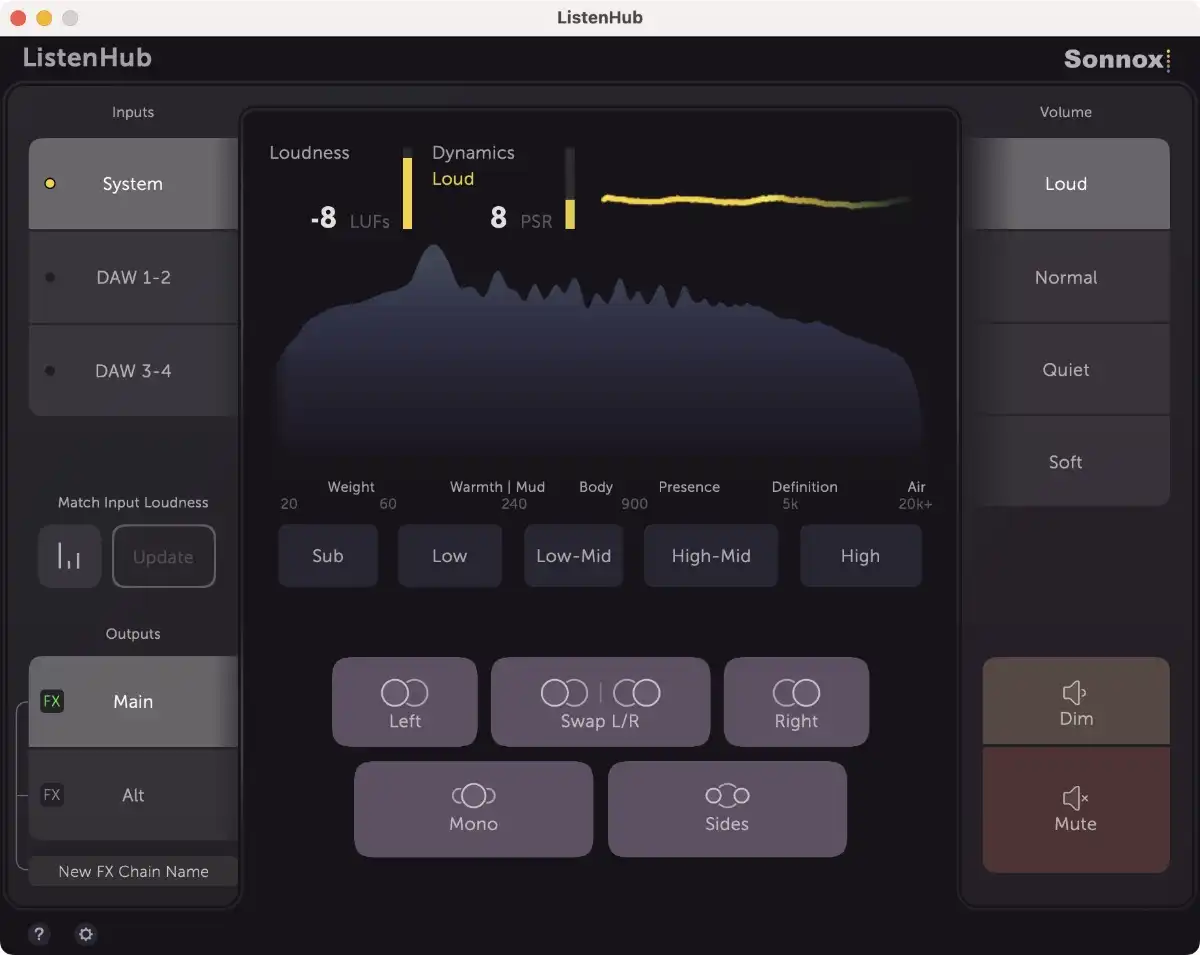

切替方法は、左の図のように、サウンドの出力先を切り替えるだけです。

MacOS標準の画面録画の入力音声元の設定にも指定できるスグレモノです。

音声の出力先は、設定ボタンからも出来ますが、上のバーから変更することも出来ます。

MacOSの使い勝手で利用することが出来ます。

プラグインによる遅延も確認できます。21.3msなので、ほぼリアルタイムの出力になっています。

Volumeは、音量を切り替えるボタンですが、こちらは、アプリ内の、ボタン操作の方が、早いです。

「Output device」は、ListenHubからの出力先です。

アプリ画面では、ListenHub内に入力された音を、低域から高域まで、6段階の帯域を選択してスピーカーに出力することが出来ます。

Sub、Low、Low-Mid、HighーMid、Highのボタンをオンにすることで、選択した帯域の音だけを鳴らすことが出来ます。

複数の帯域を選択する事も出来ます。

周波数帯域ごとだけでなく、音量を変えたり、Mono音声にしたりSides音声に分離して、出力することも出来ます。

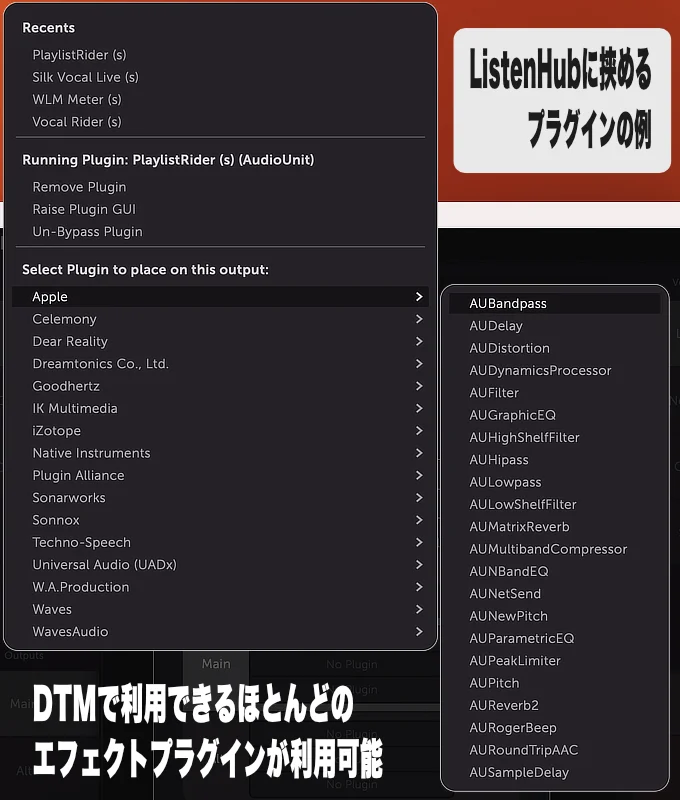

より詳細なオーディオアナライザーなどの外部プラグインを利用することで、更に細かく確認することが出来ます。

※画像をクリックすると拡大できます

基本的に、ListenHubは、システム音声とスピーカーのルーティングに挟み込む、プチDTMのようなソフトなので、DTMソフトで使うことができる、エフェクト系プラグインが利用できます。

挟むことができるプラグインは、3つまでです。

少し複雑なソフトなので、かなり雑な説明ですが、基本的に、DTMなどの楽曲制作技術を向上させるために、市販の楽曲を分解して解析したり、自分のミキシングとの違いを、ワンボタンで切り替え聞き比べをするためのソフトです。

ListenHubは、Mac内に聴診器を当てるようなソフト

DTMでは音を目立たせるために、周波数の隙間に埋め込むような音加工のテクニックがあります。

多くの楽曲で音を聞きやすくするために、高域をカットしたり、低域をカットしてはめ込んでいます。

以前は、スピーカーの音割れを回避するために、低域を厚くしすぎないようにミキシングする傾向がありました。

しかし最近は、ドンスカと体に響く低域を厚くしているミリオンセラー楽曲も注目されており、どこまで盛れば良いかな?と気になる方も一定数いるようです。

あまりテレビは見ないのですが、最近の地デジテレビ放送を、低音がしっかり再生できるAVアンプなどで聞いていると、確かに、低音がかなり含まれています。テレビ内蔵のスピーカーでもドッンと感じるようにかなり盛っている感じがします。

話が脱線しますが、地デジテレビ放送で流れる音声は、15kHzから18kHz付近でカットされてようです。

それなのに、立体的な音が聞こえてきます。空気感は高域で表現されているような事を聞きますが、一体どうやっているのだろうか?と、実際に波形を見ながら、最近遊んでいます。

よく分からないですが、帯域的に無音部分をつくると、スカッとヌケて、バシッと際立つ音になるような感じがします。。。

いやいや、聴覚的な感じなのでなかなか文章で表現するのは難しいですが、そういうのは、FFTアナライザーなどで分解したり、EQフィルターなどでその他をカットしてみたりと色々試しながら、目で見て、耳で聞き、試してみると見えてくるのかもしれません。

そんなこんなで、ListenHubを使うことで、Apple Musicなどでロスレス配信される市販楽曲に対して、周波数別にピンポイントでボリュームを上げ下げできるEQプラグインを使い、聞き比べたりすることが容易にできるようになります。

さらに、色々なミキシングの工夫を、自分のミキシングと見比べたり聞き比べたりするための、ソフトとして、かなり強力なツールとなっています。

でも一番僕が使うのは、Zoomなどで極端に音が小さな音に対して、Waves Playlist Riderなどの、音量調節だったりします。

Waves Playlist Riderは、マイクなどの入力音声を、設定した音量に自動調節して一定の音量にそろえることが出来る、ワンオペイベントに便利なプラグインです。

これを挟むことで、Zoom参加者の一人だけの音量が小さいときなど、「聞こえないよぉ」とボリュームを上げていても、メッセージが入ったりときの通知爆音や、別の人の発言が入ったときの爆音を回避することが出来ます。

上のアニメーションは、ListenHubにWaves Playlist Riderプラグインを読み込ませ、ListenHubのLoundからSoftまで4段階の音量変更ボタンを押すことで、PlayList Riderのゲインが自動的に調節されるパラパラ動画です。

PlayList RiderのINPUTレベルの入力音量が下がっていても、OUTPUTの出力音量がほぼ一定の大きさにゲインが調節されます。ちなみにコンプやリミッターではないので、音が潰れることはありません。

自動調節の反応速度は、ATACKにて、ゆっくり変化とSLOWと早めに変化FASTの2種類が選択できます。

MacBookProの最大音量は。。。。結構爆音です。

ListenHubだけで、スピーカーから鳴る前に、Macから出力される音に挟み込む形で、プラグインの動きをテストしたり、システムボリュームを調節しなくてもワンボタンで、同じ音量に変更することが出来ます。

DTMでテストするために、録音する必要もないので、とってもお手軽にテストできます。

ちなみに、ListenHubそのものに、耳に悪影響がある大音量を自動的に抑えてくれる機能がありますが、こちらは、あくまで入力信号に対しての保護であり、ボリュームが最大のケースでは役に立ちません。

販売情報:Weves Playlist Rider(Rock oN Storeさん) ![]()

Loudness Meterなども配信に役立つ4つがバンドルされているContent Creator Audio Toolkit(Rock oN Storeさん) もあります![]()

すこし、説明が雑ですいません。本当は、図表を入れながら、色々説明してみたいなと思いつつ、今日はとりあえず文章で書いてみました。

ListenHubは、スピーカーの設置調節や、プラグインの効果確認などの記事と色々連動したハブ(Hub)になるツールなので、今後がっつり、作っていこうかなと思います。

割引情報

今回Macの音をルーティングして動画撮影をするために利用した、SONNOX OXFORD社のListenHubが、老舗音響専門店のサウンドハウスさんにて、税込み3,080円(代理店通常価格は12,900円)の限定特価にて販売中でした。

このプラグインは、MacOS専用ですが、今回のような音の波形を、DTMを起動してプロジェクトを作らずに、MacOSの内蔵スピーカーとAirPodsの切替と同じ操作で、サクッと切替確認したり、外部プラグインの単体テストをする使い方では、最高に便利です。

ちなみに、ListenHubは、数千万円の業務用コンソールを開発した、SONNOX OXFORD社(元Sony Oxford Plugin)が販売する、高額プラグインへの誘導ソフトとして、年に数回4,800円ぐらいから3,800円の価格でセール対象になっているソフトです。

今回も、メーカーや代理店独自のプロモーションで安くなっているように見えます。

なんとなく、いつもより割引率が高いと感じました。

気になる、特価の終了時期は告知されていません。国内代理店さんの決算セールが2月28日まで開催されています。

ちなみに、サウンドハウスさんは、他の楽器店ではメーカーキャンペーン期間中商品が納品切れ状態でも、販売中になっているケースが多く、他店で売り切れた商品を購入できることがよくあります。

もしかすると、代理店さんとシリアルコードの在庫連動システムが動いているのかもしれません。

ListenHubの3,080円という販売ページ内にある代理店価格と同額のセール価格になっていることが多いですが、価格については、タイムラグがあり、手動で変更しているようにも見えます。

数年前はキャンペーン終了後もキャンペーン価格での販売が続くこともありましたが、最近はきっちり終了することが多くなりました。

代理店のキャンペーンそのものが、時差などの余裕を見てメーカーキャンペーン終了よりも1日前に、設定されていることも多く、多くの正規流通品を取り扱う楽器店では終了日時(多くは23時59分)にサクッと変わります。

ちなみにNative Instruments社のメーカーキャンペーンは、日本販売店でのキャンペーンが終了する23時59分が過ぎた後も続き、地球上で一番最後に日付が変わる、翌日午後6時から7時頃(日本時間)に通常価格に戻ることが多いです。

為替の急激な変動に注意が必要

ここ数年、為替が急激に変動すると早期終了や代理店価格の価格改定などが時々あります。

実際に、朝10時頃に出先のスマホ(嘘です職場のパソコンで)で気づき、キャンペーン期間がまだあるからと、お昼休みに自分のパソコンで買おうかなと思っていたら、キャンペーン価格が通常価格に戻っていたということも時々あります。

販売店ですが、ListenHub ダウンロード納品(サウンドハウスさん)です。

ちなみに、「Audiostock 6製品全部パック」のキャプチャー画面に映っている、オーディオアナライザーのSPL HawkEye(Rock oN Store) ![]() は別ソフトです。

は別ソフトです。

Plugin Allianceについて(SPL HawkEye)

「Audiostock 6製品全部パック」のキャプチャー画面に映っている、オーディオアナライザーのSPL HawkEye(Rock oN Store) ![]() は別ソフトとなっています。

は別ソフトとなっています。

なんとなく、キャプチャー画像に映り込んだHawkEye(波形が表示されているソフト)を見て、ListenHubについてくると、見えてしまうと危ないと感じたのでこちらも紹介します。

販売ページを紹介できれば良いのですが、Plugin Allianceのプラグインは、取扱が少ない商品です。

なんとなくですが、Plugin Alliance社は、極端なキャンペーンや恒久的な割引が販売が多いため、僕が楽器店だったら仕入れたくない商品の一つに見えます。

Plugin Allianceに限らず音響ソフトメーカーでは、頻繁にメーカー自身の直営店で80%OFFとか90%OFFでキャンペーン販売をしているため、トラウマになっているお店も少なからずありそうな気がします。

楽器プラグイン業界では、国内代理店ですら極端なメーカーキャンペーン価格に振り回されているようにも見えます。

ユーザー視点の代理店も多く、中には、アップグレード版よりもキャンペーン価格の新規版をお買い求めくださいと紹介している代理店もあります。在庫を持つ販売店は。。。泣くしかありません。10年以上前のキャンペーンプロダクトキーを、投げ売りしていることもあります。

Plugin Allianceの購入について

2023年6月にPlugin Alliance社は、BrainworxとiZotopeとともに、Native Instrumentsの一部になりました。

そのため、2023年8月頃から、Native Instruments社の日本総代理店業務を引き継いだ、メディアインテグレーションさんが運営しているRock oN Storeさんでは、販売ページがSPL HawkEye(Rock oN Store) ![]() にあります。

にあります。

基本的に国内の楽器店での取扱も少なく、249USDから割引で39.99USDになっているメーカー直販か、年間149.99USDから時々年間永続99.99USDになる、年間契約をするとサブスク対象の中から3つの製品と交換(永久所有)できるMEGA Lという、サブスクがお勧めです。

今回紹介している「SPL HawkEye」は入っていませんが、サブスクよりもお得なのは、評価が高い20製品を組み合わせた「Made by Brainworx Bundle(Rock oN Store) ![]() 」などのバンドル商品です、

」などのバンドル商品です、

2025年2月6日時点でRock oN Storeさんでは、ブラックフライデーセールよりも1,000円程度安い17,800円(税込み)で(在庫限りで)販売されています。この価格は99.99USD(年に数回永続キャンペーンがあります)で加入している「MEGA L」1年分なので。超お得です。

国内正規流通品を購入するメリット

Native Instruments社の代理店業務を引き継いだメディアインテグレーションさんの国内サポートは、手厚く、国内正規品を購入すると、日本語に翻訳されたマニュアルがついてきます。

そして、登録ユーザーに向けて時々、使い方をレクチャーした動画まで独自制作して限定配信をしてくれることもあります。

さらに、国内正規流通品を正規販売店で購入したユーザーに向けての電話サポートもしっかりしています。

メーカー直販もいいですが、サポートの面については、国内流通版も十分価値があると僕は思います。

僕が普段よく利用している国内正規流通品を扱っているお店は、サウンドハウスさんと、実店舗も運営しているRock oN Storeさんです。ちなみに、どちらも、国内正規輸入代理店として有名な海外ブランドを販売しています。

正規品を確実に入手できる上、この2つのお店のサポートは、安心できます。代理店さんからの直接購入もお勧めです。

2025年2月6日時点では、使えるクーポンは表示されていませんでしたが、ごくまれにサウンドハウスさんのクーポン一覧ページにて5%OFFクーポンなどがゲリラ的に出ている事があります。