「AI PC」と「Copilot+PC」について

今回は、パソコン購入選びに迷っている方に向けて、2024年6月時点で話題となっている「AI PC」と「Copilot+PC」に関する、Intel社やAMD社などのNPU性能など、調べたことを書いています。

今回は、CPUメーカーによる「AI PC」対応紹介動画など、なんとなく「AI PC」のイメージがわかる動画も紹介しています。

ただ先に、結論を書いてしまうと、未来は誰にも予見できないことであり、時代の流れを待つしか無いかなと思います。

身も蓋もない書き方ですが、2024年6月時点で、何を買っても、後発製品に抜かれることが確実な状態なのは間違いない状態です。

とはいえ今購入可能な「Copilot+PC」と名乗ることができるノートパソコンは、現時点で購入可能な最新の「MacBook」と重量を含めて同等以上の性能があります。

また「Copilot+PC」は、「MacBook」と同様に、長時間動作と軽快な操作性。そして、翻訳や切り抜きに、気の利いたAI処理など、十分満足できる性能かなと思います。

話題のAI PCについて

最近Microsoft社は「AI PC」や「Copilot+PC」といった新しい区分のパソコンを発表しました。

「Copilot+PC」としての要件は、AI処理性能を担うNPUの性能指標が40TOPS以上あることが第一条件になっています。

このMicrosoftの発表を見ると、「Copilot+PC」スゴイーーーとなります。なんとなく、Macのマネに見えなくもないですが、絶対性能は正義です。

Microsoft社が自ら開発し、すでに販売が始まっている、Copilot+ PCのSurface Proや、HP社の自信作である「Copilot+PC」として「販売開始記念」の アドバンスモデルの「HP OmniBook X 14-fe0002QU アドバンスモデル」がほしくなってしまいました。

Surface Proを真剣に検討を始めて気づいたことがあります。HPアドバンスモデルの「HP OmniBook X 14-fe0002QU アドバンスモデル」に対して、Microsoft製Suface Proは割高になっています。

Copilot+PCのSurfae Proが約20万円からと目に付いたため、MacBook Air(M3)と同じ価格帯だろうなと思い込み、パフォーマンス比較を見ていました。

Microsoft社のデモにあった画像処理比較で、もっさりと動くMacBookAir(M3)は、店頭モデルで一番安い20万円台の8コアCPU、8コアGPUで8GBメモリーモデルに見えました。

実際にM3モデルの実機テストをしながら、最低でも16GBにしないと画像編集や動画編集では、M2モデルと同様に、メモリ不足になり使えないなと感じたのを覚えています。

比較対象でサクサク処理をしていたSurface Pro(Snapdragon X Elite)の画面に表示されたタスクマネージャーから12 Coreモデルであることがわかりました。

搭載メモリー量はわかりませんでしたが、32GBモデルの可能性があります。このスペックにしたSuface Proの予約販売価格は約40万円です。

すでに倍の価格差があり、メモリーを24GBにオプション変更した254,000円のMacBookAir(M3)でも、8コアCPUに10コアGPUで、CPUが4コアも少ない状態です。

条件を揃えるのであれば、12コアCPU 、18コアGPU、ユニファイドメモリ32GB、 1TB SSDストレージモデルの、MacBook Pro14(M3 Pro)が妥当だったと思います。

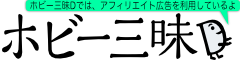

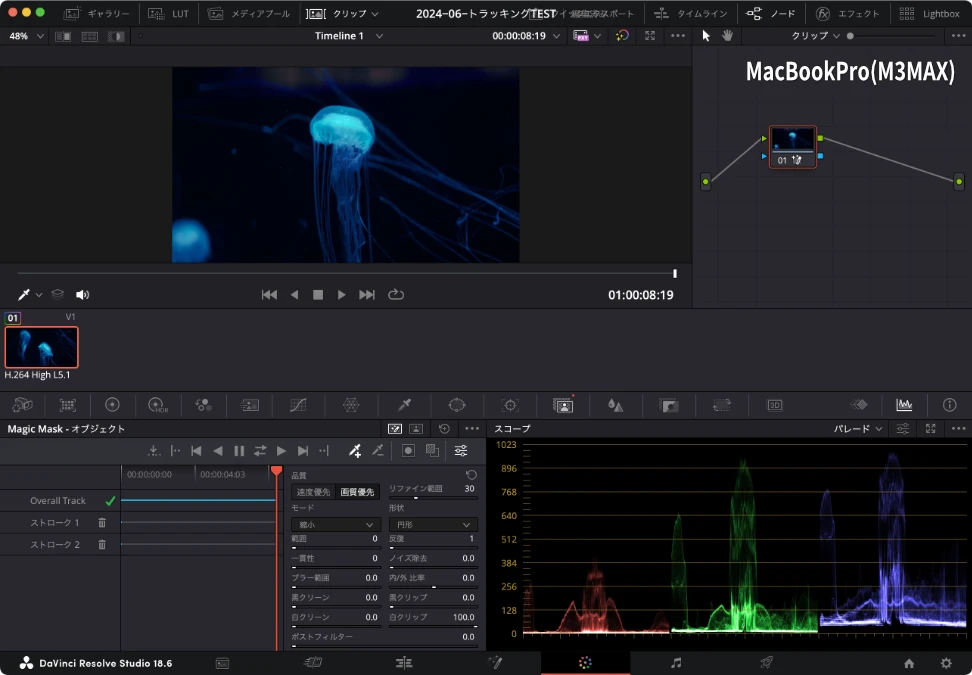

動画編集に関しても、確かにDaVinci ResolveのトラッキングはMacBookPro(M3MAX)でも待たされるため、いつもRTX4080やRTX4090またはA6000Adaを使っています。

NVIDIA社の最適化が入っているため、ブルドーザーと戦車を戦わせるような比較になりますが、あっちは爆速です。

ただ、すごいねーと思えるデモンストレーションではあります。

クリエイティブなユーザーに対してアピールしているとすれば、トラッキングというトライアンドエラーが必須となる作業に、わざわざノートパソコンで編集する内容かな?とは感じました。

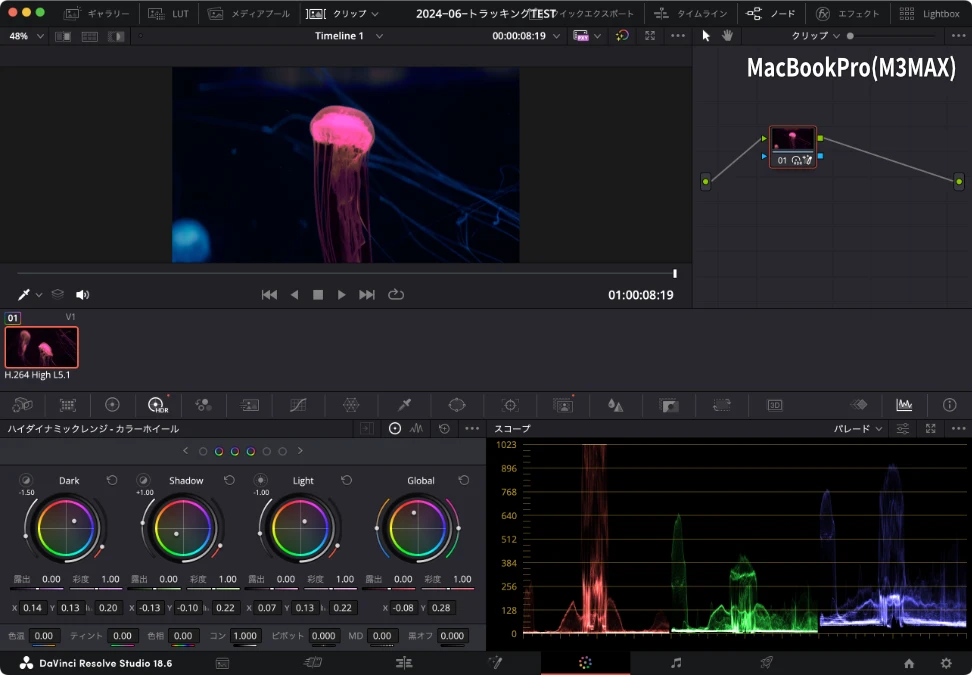

もう一度デモ動画をしっかり見たら、フィルターがほとんど入っていない状態で、動画の長さが10秒少々。。。そして、トラッキングスピードが7fpsとなっていました。

気になったので手元のMacBookで8秒程度の4Kクラゲ動画を用意して試してみました。(あまりにMacBook Air(M3)がボロ負けだったので親分登場です)

MacBookPro(M3MAX)でも24fps(1秒当たり24枚)でした。

やっぱり遅いです。

10秒のクラゲ動画もあったのですが、少しかわいくなかったので、多少ましな、こちらを使いました。

マスクトラッキングを画質優先にしてしまいましたが、速度優先でもFPSは変わりませんでした。色のマスク変更もしっかり綺麗に行きます。

今更ですが、Suface Proのデモ動画を一時停止してよくみたら、「H264 High L4.0」になっていました。ということは、デモはHD1080画質だったようです。

HDも4Kもマジックマスクのトラッキング速度はそれほど変わらないと思います。

DaVinci Resolveはのマジックマスクは、GPU演算のCODAが利用できます。

デスクトップ版のRTX3090では170fpsを軽くオーバーして一瞬で終わりました。

NVIDIAのアクセレーションは反則かもしれません。

NVIDIAのマジックマスク説明は、ラップトップ版のRTX3080でした。

ラップトップ版のRTX3080にはGPUメモリーが16GBと8GBがあり、RTX4080は12GBとなっています。速度的には、8GBのRTX4060程度となり、価格帯的にも15万円から20万円で購入できます。

かなり高額になりますがRTX4000シリーズが搭載したSuface Proもあります。

だから対抗馬をM3-8GBのMacBookAirにしたのかなと思いました。実際に地球上で、試してみた人はどれほどいるのかなと思いつつ、いやいや、これは、ガチで映像関係の仕事をしている人へのデモンストレーションではないですね。

とはいえ、7fpsも24fpsもたいした差は無く、RTX4000シリーズで編集するとバッテリーが一瞬で無くなるので、10秒程度の動画編集などメリットは大きいと思います。

一見すごそうに見える今回のMicrosoft社の製品紹介はデモンストレーションですが、なんとなく、「Copilot+PC」の強みは、クリエイティブ系のそこではないような気がします。

なかなか、アピールしにくいというか、強みをアピールすると、Suface Pro本体ではなく、有料サービスの紹介や、生成AIを使いこなすビジネスマン個人のスキル紹介になってしまうため、難しいのかもしれません。

そういえば、こんなにすごいスペックなら、もっと積極的にパソコンメーカーがデモをバンバン出しながら、アピールしてくる感じがするのですが。。。HPさんは新しいも好きに向けたパソコンと話していました。

確かに、なんとなく、AI生成画像や、動画編集といった、クリエイティブ関係であれば、RTX4000シリーズを搭載したノートパソコンを選んだ方が、幸せになれます。

Suface Proなどの「Copilot+PC」は、モバイルユースで、Office365などをフルに活用する方には向いているような気がします。

バッテリーが15時間以上持ち10秒以内に起動するモバイルパソコンとして、別途Copilot契約が必要かもしれませんが、Officeがサクサク動き、AIなども利用できるパソコンと考えると、かなり魅力的です。

本体価格が少し高額に見えますが、32万円を割ると年間6万5千円なり、重たくてもっさりするパソコンを持ち歩くことを思えば、納得できる価格かと思います。

気になる、HP社のコンシューマ(一般家庭向け)モデルの「HP OmniBook X 14-fe0002QU アドバンスモデル」は、約32万円で販売される12コア16GBモデルのSuface Proと同等スペックが、224,800円(2024年6月15日時点)と、記念特価で販売されています。

価格が約10万円違いますが、ビジネスモデル仕様の堅牢製があるSuface Proの対抗馬は、7月に発売を控えているHPのビジネスモデルとなる「EliteBook Ultra」となり、そちらと比較すると価格帯がかなり近くなると思います。

現時点で、最強スペックを求めるのであれば、フルスペック最上位のCopilot+ PCのSurface Proモデルがお薦めです。

一方で、現状のパソコンに不自由を感じていないのであれば、あと半年から1年程度様子を見てから、必要と感じてから購入に踏み切っても良い気がしました。

というのも、家電量販店には、Intel第12世代のノートパソコンが普通に販売されており、22万円台であれば、RTX4060付近のGPU搭載モデルも販売されています。

例えばHP社の、Pavilion Aero 13(2024年モデル)など、13万円台で販売されているAMDのRyzen 8000シリーズなども、全然満足できる性能を持っています。

今年の12月のクリスマス商戦では、熾烈な性能競争が繰り広げられるのは必至です。その頃には、方向性が見えてくるかと思います。

TOPSとは

TOPSとは、演算回数の性能をあらわし、100万のM(メガ)など、SSD容量などでお馴染みの、1兆の単位系であるT(テラ)と1秒間に演算できる回数を表すOPS(Operations Per Second)を組み合わせた指数です。

浮動小数点演算などGPU性能を表すFLOPSとは違い、AI計算では整数演算が使われるため、1秒間に何兆回計算できるかを示す性能指標として使われてます。

Copilot+PCの要件

2024年6月10日時点で、新たなAI機能としてWindows11が搭載している「Copilot+PC」が動くには、ARMコアで動くNPU(Neural Processing unit)が必須になっています。

2024年6月時点で、「Copilot+PC」の要件を満たすNPUを搭載したCPUは、1秒間に45兆回AI計算ができるNPUを内蔵している、Qualcomm社製のSnapdragon X Elite(公式ユニット仕様)のみとなっています。

残念なことに、Intel Core Ultraシリーズは、「AI PC」ですが、「Copilot+PC」ではありません。

しかも、急遽2024年7月に発売の前倒しが決定したAMD社のRyzen AIシリーズは、50TOPS以上の性能がありますが、後日提供されるパッチ適用にて機能解放がされるまで「Copilot+PC」としてNPUを活用することができません。

これは、2024年6月時点でWindows11の最新版である24H2には、ARM版のローカルAIアプリケーションしか含まれていないためです。

つまり、Intel社のCore i Ultra版を含めて、現時点でX86版が提供されていません。

一過性のPCとして、また、X86系に戻りそうな心配がありますが今回は、Microsoft社が自ら開発販売している、Copilot+ PCのSurface Proでは、Snapdragon Xプロセッサが搭載されています。

2024年6月時点で購入できるCopilot+PCパソコン

ちなみに、現時点で、すでに始まっている【販売開始記念】 アドバンスモデルとして、「HP OmniBook X 14-fe0002QU アドバンスモデル」が、特別割引によって、送料もすべて含めて総額228,030円(2024年6月8日午前7時時点)で販売されています。

こちらのモデルはコンシューマ(家庭向)モデルとして、12,100円からの3年間修理保証をつけることができます。

Copilot+ PCのSurface Proと同等の安全性や堅牢製がある、HP社のビジネスモデルは「EliteBook Ultra」です。発売は7月からとなっています。

OmniBookより高額になるかと思いますが、EliteBookシリーズは価格なりの違いが確かにあります。

また、インテル Evo プラットフォームに準拠したEliteBookシリーズには、au回線を利用した法人向けMVNOサービスとして、 データ通信5年間無制限のモバイルができる「PCHP eSIM Connect」が付属しているモデルもあります。

僕の中では、7月に発売される、HP社のビジネスモデルの「EliteBook Ultra」が本命パソコンです。

「AI PC」対応モデルはありませんが、EliteBookシリーズの、確かなタイピングフィーリングをもたらすキーボードや、安定性に、購入後5年間つづく、ファームウェアアップデートなどが、Windowsアップデートで頻繁に配信されるなど、HP社のビジネスモデルは、安心感が違います。

2024年時点でかつてあったオールインパソコンは選べない

以前は何でも使えるオールインワンパソコンとして、ゲーミングパソコンクラスの自作PCを使っていました。

2024年時点でホビー三昧Dの感覚として、パソコンは用途に応じて、使い分ける時代に入っていると思います。

RTX4000シリーズなど強力なゲーミングパソコンで、画像生成AIなどをローカルで動かしたくなる方はすごく多いと感じています。

最近はウイルス対策ソフトでは防ぎきれない、ランサムウェアなども多くなっています。

メインメールや金融機関とつながる端末は、メーカーがセキュリティパッチを確実に提供しているビジネスモデルなどを使い、物理的に隔離するのが一番安全だと思います。

また、消費電力の観点から、消費電力が多いゲーミングパソコンを普段使いしないという考えもあります。

スーパーへの買い物は軽自動車や小型車、ちょっとした旅行や通勤などに対応した普通車、ファミリーカーとしてミニバン、あとは趣味のガレージカーとしてスポーツカーなど、用途毎に分けると運用が楽になります。

実用パソコンは小さくて軽い方が良い!!

ネット閲覧や、文章作成などの、普段作業をするときには、10秒以内に蓋の開け閉めでONーOFFができる、小さくて軽いノートパソコンが断然便利です。さらに、指紋認証や顔認証が付いているとかなり楽になります。

喫茶店や図書館などで勉強や作業をすることが多い、モバイルワーカーとして使うのであれば、なるべく小さくて軽い、最新モデルを使う方が小回りがきくため、満足度が高くなると思います。

僕自身が、Core Ultraを搭載している職場支給のノートパソコンを使っていますが、確かにバッテリーがかなり長持ちするようになりました。

Core Ultra搭載パソコンは、サクサク動くし、問題は無いのですが、個人的には、あと4ヶ月待ってSnapdragon X搭載モデルと比較すれば、良かったかなと思っています。

ノートパソコンの大きさは、モニターの大きさでほぼ決まるため、14インチで1.35kg付近が多くなっています。

僕は14インチモデルなのですが、この重さだとMacBook Air(M1)と変わらないためやっぱり重いと感じます。

たった400g程度の差ですが、時々打ち合わせに来る方が使っている、1インチ小さなHP Pavilion Aero 13 (2024)などの990gモデルにしておけば良かったかなと思っています。毎回、良いなぁと言っています。

A4コピー用紙とほぼ同じサイズが、14.3インチのノートパソコンです。

昔、重たい資料が入ったA4ファインダーを持ち歩いていたことを思えば、14インチのパソコンはそれほど荷物にならないかなと思いますが、やはり1.35kgはずしりと重く軽い方が幸せになります。

ちなみに2.14kgもあるMacBookPro16は、僕の中で、重たい文鎮のような扱いになっています。

画像生成AI用途なら、RTX4000シリーズを搭載したタワー型PCの一択

画像生成AIを、ノートパソコンで動かすことは、無謀です。原付バイクで高速道路に挑むような無謀さがあります。

生成AIで重要となる「Copilot+PC」のNPU性能は、45TOPSで、ノートパソコン向けLaptop版RTX4050は194TOPSあり約4.3倍の性能差があります。

最も人気のあるStable Diffusion(ステイブル・ディフュージョン)を初めとする多くの画像生成AIソフトは、GPUを前提に作られています。

NVIDIA社は「Automatic1111」向けに「TensorRT」を使用したRTXアクセラレーションを導入していました。また、「ComfyUI」も60%以上高速になり、「MacBook Pro M3 Max」との比較では7倍高速になりますと伝えています。

※情報元:NVIDIAがGeForce RTX AI PCでAIアシスタントを実現(NVIDIA社)

と言うことで、ローカル上で画像生成AIを高速に動かすなら、RTX4000シリーズを搭載したデスクトップ版パソコンを購入することを強くお薦めします。

もちろん、デスクトップ版のRTX3090程度の性能がある、モバイル版のRTX4090搭載モデルを購入しても良いのですが、その値段を出すぐらいであれば、素直にデスクトップ版のRTX4090搭載モデルを購入した方が、お薦めです。

下の表は、あくまで、50万以上するRTX4090クラスのハイエンドモデルを購入したときの比較です。画像生成AIソフトを使うケースを考えると、20万円クラスのパソコンでは力不足のため、比較していません。

デスクトップ版とLaptop版ではGPUメモリーに差があり、ゲーミングPC用のデスクトップ版RTX4090(RTX3090)では24GBのGPUメモリーが搭載されている一方、ラップトップ版のRTX4090のGPUメモリーは最大16GBと少なくなっています。

HD画質以上の、画像生成AIをノーエラーで出力するには、12GB以上のGPUメモリーが必要になります。

| 項目 | デスクトップ | ノートパソコン |

|---|---|---|

| 騒音 | 静か(フルパワーでも許容範囲) | うるさい(爆音ドライヤー) |

| GPUメモリー | 24GB(最大) | 16GB(最大) |

| 電力 | 500Wクラス 大食い | 200Wクラス ぼちぼち |

| モビリティ | 固定 | 文鎮 |

| 価格 | 高額 | 超高額 |

| 拡張性 GPUカード変更 | 可能 (電源容量とスペースがあれば) | 交換不能 |

| SSD容量 | 増設可能 | 増設不可もあり |

| メモリー | 増設可能 | 増設不可もあり |

| 項目 | デスクトップ | ノートパソコン |

|---|---|---|

| 設置 | 場所を取る | 机の上に置ける |

| モニター画面 | 別途必要 | 高品質 (RTX4090クラスなら) |

| 安定性 | 高い | 高い |

| キーボード | 付属品(低め) | 高品質 |

| 音質 | 付属品(低め) | 高音質 |

| ヘッドフォン | 並音質 | 高音質 |

| Wi-Fi | 別途 | 内蔵 |

まず、RTX4090シリーズを載せたノートパソコンは、ほぼ文鎮のような状態となり、動かさない状態で使われることが多いです。

個人的には、初期不良を含めて3回も連続故障にあったため、懲り懲り感がある、自作PCについても書いておきます。

もうご存じかと思いますが、Intelの最新の第14世代&第13世代 Core i9にウンザリしている自作PCマニアが多数いるかと思います。

| メリット項目 | メーカー製デスクトップ | 自作PC |

|---|---|---|

| サポート期間 | 長い(1年から5年程度) | 短い(製造終了後1年程度) |

| 低価格帯の価格 | 圧倒的に安い | 総じて高額 |

| 高価格帯の価格 | やや高額 | セールで攻めれば同等? |

| セキュリティ | ビジネスモデルなら最強 | 期待できない |

| 安定性 | ビジネスモデルなら最強 | 低い |

| デメリット項目 | メーカー製デスクトップ | 自作PC |

|---|---|---|

| デザイン | 物による | ここしか勝負できない |

| 愛着 | 物による | ここしか勝負できない |

| 処分費用 | 個人使用ならリサイクル無料 | 自治体の指示に従う必要あり |

| オーバークロックの夢 | 無い | 安定性を犠牲にすれば可 |

| SDGS | 買い換えしか無い | 愛着があるケースは10年以上使える |

定格動作による「Intel Baseline Profile」プロファイルが必要ない、メーカー製パソコンであれば、まだ、故障率は低いと思います。。。。

このCPU故障問題は、Intel社が公式に認めている不具合であり、3年保証などのメーカー修理で救われると思います。

個人的には、マザーボードの初期設定で高頻度で故障に対応する問題に対処するIntel公式の「Intel Baseline Profile」パッチ適用など、第14世代Intel Core iシリーズ問題が無くても、自作PCの時代は終わった感じがします。

理由は、近年のパソコンは、Windowsの仕様変更が頻繁に起こり、特に省電力や仮想化に関連するCPU周りのファームウェア更新が多くなっている点です。

自作PCで使われるマザーボードという基板の、ファームウェアは、製造終了後1年程度で終わります。

そして、使用部品がある程度絞られている、パソコンメーカーに対して、マザーボードメーカーは無数の組み合わせに対応しなければいけない状態です。

「AI PC」では、ますますセキュリティ周りの、ファームウェア更新が増えることが予想されるため、自社でファームウェア開発を行い、しっかり、動作検証をしてくれるメーカーパソコンが、一番なのではないかなと思います。

最初に公開した6月15日に確認したときには、早々に売り切れ状態だったHP社の【25周年大祭り】 ハイパフォーマンスプラスモデルの在庫が復活していたため紹介します。こちらは、デスクトップゲーミングパソコンです。

目印は、39%OFFの【25周年大祭り】 ハイパフォーマンスプラスモデル」です。

目玉商品として299,000円の価格帯で、スペックはRTX 4070 Ti Super(16GB)を搭載し、水冷モデルの第14世代のCore i7-14700Kが搭載されています。

ちなみに、セミファンモデルですが、よくお世話になっているパソコンショップのarkさん価格で、自作PCパーツのASUS社製RTX 4070 Ti Super(16GB)の「DUAL-RTX4070TIS-O16G」など、価格帯的には13万円から16万円が相場になっています。

使用部品電源も80PLUS Goldを搭載し、CPU末型番がKFではなくKなど、一時在庫切れになったのもうなずける内容です。

この一段上は、RTX4080やRTX4090を駆動できる1200W電源を搭載し価格帯も、50万円(通常60万円)、60万円台(通常70万円)となっています。

- OMEN 40L Desktop 39%OFFで299,000円から2024年6月29日まで

- OMEN 45L Desktop【在庫が復活していたらお薦め(第14世代i7、RTX 4080 Super)と(第14世代i9 RTX 4090)】

HP社の遠隔故障予防サービスのActive Careに対応したワークステーションモデル(HP Z2 Mini G9 Workstation)でもi9-14900K採用モデルもあり、自作PC向けの初期オーバークロック設定問題による故障リスクも低いかと思います。

念のために「3年間引き取り修理サービス」をつけておくと安心できるかと思います。

本当は、40TOPS以上のNPUを搭載した次世代Coure Ultraシリーズのデスクトップ版が待ち遠しいところですが、モバイル版も2024年12月頃になるため、2025年までは出ないかもしれません。

デスクトップ版のCPU動向について

デスクトップPC向けのCPUについては、放置状態が続いています。一方、ワークステーションやサーバー向けのCPUであるXeonは、着実な性能向上を果たしています。

そのため、重量級作業ならXeonなどのワークステーションを使ってください的にも見えます。

2023年5月のNADIA社CEOの基調講演で、ジェンスン フアン氏は、笑いを誘おうと、NVIDIA GH200発表で、256グリッドのGrace Hopper Superchipによる1ExaFLOPS Transformer Engineかつ144TB GPU Memoryのサーバーラックで、クライシスもプレイできます。と話しました。。。

僕的にはウケましたが、会場はポカンとしていました。

※クライシス(Crysis)は、2007年に登場した、一人称シューティングPCゲームです。当時最高性能だったパソコンでも、表示設定を最高にすると動かない事で有名でした。

どうやら、現在のパソコン業界に、ゲーマーは少ないようです。

動画はリメイク版の「Crysis Remastered - Official 8K Tech Trailer」

20秒付近から2007年当時の最高画質設定画面との比較が出ています。

多くの人が比較表示されている2007年映像を見ても、綺麗すぎてピンとこないと思います。

すごく懐かしいので、YouTubeで16年以上前のオリジナル動画を探しに行ったら、年齢認証で再生されなかったので、リメイク版を張りました。

REMASTERED版の雨に濡れる飛行甲板かなりカッコいいですね。

動画にある2007年画質を、当時リアルタイムにプレイした人はほぼいないと思いますが、このゲームをするために、NVIDIA社のGeForceを購入した友達が多数いました。

当時の僕はRadeon派でバグだらけの描画を見ながら、GeForceに何度も乗り換えようと思っていました。

ちょっと脱線してしまいましたが、生成AIにしても、業界的に、現在はビジネス用途が中心となるため、ゲーミング関係のパソコンは、後回しとなっているような感じがします。

一方で、クリエイティブな、映像業界やゲーム製作業界環境では、まだ、生成AIを活用している段階ではないため、NPUの需要は低い状態です。Adobe社などのAIツールでもGPU支援で動きます。

もちろん企画書やシナリオや脚本などでは、ChatGPTなどの生成AIが、ガンガン使われ始めています。

クリエイターの利用率が増えた、ゲーミングパソコンですが、開発資本がゲーミングPCへ流れていない中で、今回のCPU問題など、初期設定での不具合発生などで痛い目に遭っている、ユーザーが一定数います(Intel社が認めた不具合)。

より安定性が高い安定性を求められる業務用途では、素直にXeon系のワークステーションを選ぶ率が、今後高くなるのではないかと感じます(フリークリエイターの井戸端会議ではXeonに変更したいとよく聞きます)。

実際にワークステーションを使ってみると、ゲーミングPCとは、圧倒的に安定感が違います。これは、使ってみればすぐに体感できる性能です。

ARMコアとは

ARMコアとは、Intel社のPentiumやCore iシリーズやAMD社のRyzen系のX86コアとは違う、9割以上のスマホやApple端末で採用されているCPUに搭載されたCPUコアのことです。

Arm社は、マイコンやCPUメーカーに対して、ARMコア使用権と共にARMコアの設計図や共カスタマイズ支援などワンセットにしたライセンスを、マイコンやCPUメーカーに販売しているプロセッサーIPです。

そのためARMコアを採用した様々なマイコンやCPUが、ライセンスを購入した半導体メーカーによって製造されています。

ARMコア系とX86系は、命令セットが違うため、互換性はありません。大雑把に違いを例えると、同じ映像コンテンツを収めたDVD版とBD版ぐらいの違いがあり、対応させるためには動画再生方式の変換などの作り直しが必要です。

スマホに詳しい方には、「Cortex-A」といったARMコアから、性能や機能を推測して購入している方も多いかと思います。

色々細かいバージョン違いなどをズバッと紹介したいのですが、コアを提供するArm社の顧客は半導体メーカーとなるため、最終ユーザー向けの公式プロモーション動画が見つかりませんでした。

3つ動画を紹介します。コアの違いやARMコアのライセンスの仕組みなどが一番わかるのは、Arm Japna社による開発者に向けたウェビナー動画です。

ざっくりと説明すると、ARMコアは、電話帳やメッセージデータなど個人情報の塊となるスマートフォンで使われ、Android OSやApple OSや車載向けなど、高度なセキュリティ要件に答える形で、コア内部の構造や、命令セットなどの発展が続いています。

具体的なセキュリティ保護機能の一つに、OS内で、アプリを仮想環境で実行させ、データや状態を相互に干渉できない仕組みを、CPU内部に組み込まれた機能を使う事で、データや制御を悪意あるプログラムから守る機能などがあります。

「Copilot+」で提供される機能の多くは、スマホなどの写真を自動的に綺麗にしたり、ピント調節や、ノイズ除去機能といった仕組みで先行しています。

ARMコア向けに作られた、プログラムの移植や再開発が必要なX86系CPU向けのWindows11のCopilot+PC対応は、まだ先のことになりそうです。

AMD社のCEO、2024年6月3日に開催された基調講演にて、Ryzen AI 300シリーズの予定を前倒しして7月に投入することを発表しました。

Ryzen AI 300シリーズを採用したパソコンが、ASUS社から7月頃に発売されることが発表されていますが、購入直後はCopilot+機能は使えず、Windows11の対応と共に、AMD社の有効化パッチが配布されるまで待つ必要があるそうです。

雑学ですが、NVIDIA社はArm社と色々あって前払いした12.5億米ドルによって、20年間のArmのライセンスを保持しています。

つまり、NVIDIA社はArm社へのライセンス料を2040年まで追加で払わなくて済むため、ARMコアを組み込んだ製品を売れば売るほど、単価が安くなります。

※色々あって:「NVIDIAによるArm株式取得の取りやめ、Arm上場へ」NVIDIA社公式アナウンス

現時点でお薦めのパソコン

えっ、現時点でCopilot+PCが活用できるパソコンはARMコアを搭載したモデルだけ?と思われた方もいるかと思います。

「MacBook」上にインストールした仮想PC上でWindowsゲームが動かない事をご存じの方は、すぐに、ARMコアを搭載したパソコンでは、ゲームが動かないことに気づくかと思います。

確実に動くのは、Microsoft社の最新版Officeと、WebブラウザのEdgeだけで、ゲームを初めとして色々なソフトで、動かない可能性もあります。

2024年6月時点で、どんな用途でも、そつなくこなせるトヨタのカローラのような性能のパソコンとしては、NPU Performanceが最大16TOPSのAMD Ryzen5 8640U(AMD公式)を搭載した、Pavilion Aero 13(HP社2024年モデル) の方があります。

価格帯もこなれている、Pavilion Aero(Ryzen5 8640Uモデル)は、セール価格の134,800円からで販売中です。

ちょっと価格帯が上がりますが、財産管理や家庭内のプライベート写真の管理など安全性を最優先するの出れば、ビジネスモデルの中でもワンランク上の、インテルEvo要件に適合しているHP EliteBook 830 G11がお薦めです。

25周年記念特価かもしれませんが、Core Ultra5 125U(SSD256GB)モデルが183,480円。Core Ultra7 155U(SSD512GB)モデルが205,480円になっています(2024年6月15日時点)。

サイズ違いで14インチモデルのHP EliteBook 840 G11も13インチモデルと同じ価格であります。キーボードサイズもバッテリー容量(56WHr)とは変わらず、画面とキーボードとの隙間だけが違います。

※ビジネスモデルを個人で購入する時には、注文時にカスタマイズメニューより「PCリサイクルラベル(追加+0円)」に必ずチェックしてください。

一般向けコンシューマモデルとは一線を画するEvo要件に適合しているEliteBookは、無線LANの安定性や機敏な起動速度、独自のHP WOLF SECURITYセキュリティを備えており、質の上では目玉商品です。

画面が1920X1200と普通ですが、給電とマルチディスプレイ対応のUSB-CとHDMI端子が付いているため、外部ディスプレイ可も簡単です。

軽い紹介を入れてしまいましたが、ここからは、将来発売される、CPUを紹介していきます。

現時点でのNPU性能

ちなみに、個人的に、残念なことに、2023年12月に発売されたインテルの新世紀CPUである、初代Core Ultraの内蔵NPUは12TOPSでした。

現在のCPUメーカーが、意識しているSnapdragon X Elite(X1E-78-100)のAI性能は、NPU単体で45TOPS、GPU+NPUによる総合AI性能は75TIOSとなっています。

そのため、次世代Core Ultraモデルとなる薄型ノートPC向け次世代SoC「Lunar Lake(開発コードネーム)」のチップレットは、完全に一新した、CPUコア、GPU、NPUを搭載する事がIntel社から発表されています。

「COMPUTEX TAIPEI 2024」の情報

こういった情報は、2024年6月4日から6月7日まで開催された台北国際コンピュータ見本市「COMPUTEX TAIPEI 2024」で知ることができました。

COMPUTEX TAIPEI 2024では、NADIA社やIntel社やAMD社やMicrosoft社などが基調講演を行ったことで、2024年6月時点で最新のパソコン情報を得ることができました。

AMD Ryzen AI 300シリーズ

2024年6月時点で現在発売されている、AMD社のAIを意識した Ryzen5 8640UのAI性能は、NPUとGPUを両方稼働させたTotal Processor Performanceは最大31TOPSとなっています。

「AI PC」は今この瞬間も開発競争が進んでいる分野です。

AMD社は「COMPUTEX TAIPEI 2024」にて、新たな「AI PC」向けの、Ryzen AI 300シリーズの発売を7月に前倒しすることを発表しました。

こちらは、最大50TOPSの性能を持つNPUが搭載されています。

個人的には、AMD社さんがつくった、AI PCのプロモーションビデオが、一番具体的な表現で、イメージがつかみやすい映像だと思います。

Ryzen AI 300シリーズの発売は、7月となっており、すでにASUS社さんから7月に発売されることが発表しています。

台湾にある老舗パソコン部品メーカーのASUS社さんは、高品質なパソコンを手がけており、Core Ultraを搭載したパソコンも発売とほぼ同時に、製品を送り出しています。

ただし、次に紹介するIntel社さんから発売される「Copilot+PC」対応CPUを搭載したノートパソコンの発売は、予定通りであれば12月頃となっています。

Windows11の対応は、毎年11月頃に行われる大規模アップデートのH24H2以降になる可能性も高く、急いで発売しても、使えない期間が長くなっています。

DELL社やHP社といった大御所パソコンメーカーの発売はもう少し後になるかと思います。

Intel社のNPU動向

すべてがこれ一つで何でもこなせる、オールインワンパソコンの時代が終わり、それぞれの目的に応じたパソコン選びが重要になってきています。

今回は、Intel社の商品紹介動画から、方向性などについて見てみようかなと思います。こちらは3つほど動画をピックアップしました。

2024年クリスマス付近にCore Ultra(Meteor Lake)の進化形となるLunar Lakeが出る

2024年秋に新たに登場が予定されている、Lunar LakeのCore Ultra のNPUは4倍増の48 TOPSとなり、GPUと CPUをフル稼働させた総合AI性能では120 TOPSになります。

Intel社CEOによる基調講演にて、薄型ノートPC向け次世代SoC「Lunar Lake(開発コードネーム)」では、完全に一新CPUに内蔵された、CPUコア、GPU、NPUを搭載すると発表がありました。

2023年12月に発表されたCore Ultra(Meteor Lake)の進化形が、Lunar Lakeとなり、もっとも効率的なx86実装することを明確な目標として開発しているそうです。

Lunar Lakeの発売は、2024年第3四半期となっていますが、前回と同様クリスマスシーズンに投入するようです。

Apple社のNPU(Neural Engine)

「AI PC」など、AI元年のようなアピールがされていますが、自動翻訳や画像の切り出しなどApple端末では、すでに日常的に使える機能だったりします。

Apple社は、自社でハードウェア製品を開発し販売しているため、Apple端末のCPUに関する性能ではなく、何ができるか?という明確な答えを常に出しています。

あとに、Apple SiriconのNPUの性能についても書きますが、最初にAppleのスタンスについて、3つのビデオを紹介します。

Apple SiriconのNPU性能指数

Windows11のAI PCとは全く別ジャンルになりますが、Apple社製のNPU(Neural Engine)は、世代が変わる毎に倍々で性能が上がってきました。

厳密には、M2からM3に対しては倍々ではなく微増になっていました。

倍速に進化したのは、iPhone 15 ProとPro Max向けのApple A17 Proでこちらは、35TOPSの性能を持っています。

AI性能から見ると、M1の11TOPSから始まり、M2では15.8TOPSになり、M3では18TOPSになりました。

現在iPad Proに搭載されているM4では38TOPSの性能があり、M3に対して倍の速度があります。

Apple端末でわかるTOPS指標の幻

こうやって数字だけグラフにしてみると、M2 Ultraがあるため、比例グラフに見えますが、倍々で増えてきた感じがしません。

ここで、CPUメーカーがあまり声を大にして言えない現実をお伝えします。

実は、M1 ProとMaxはM1に比べてNeural Engineの数は同じですが、M1に比べて機械学習のモデルのトレーニング(学習)や推論の処理性能は向上しています。

単純にTOPS競争で比較できない理由の一つに、NPUだけではなく、GPUの演算性能の向上や、CPUに内蔵されている機械学習用のアクセラレーターの性能が寄与しています。

CPUやNPUはあくまで演算ユニットでしかないため、ソフトウェアが重要になり、OSや学習モデルの性能で、全然変わってきます。

TOPS競争は、2000年代初頭のGPU競争と同じ

現在のTOPS数値競争は、2000年代初頭に繰り広げられたGPU性能競争時代も同じように、数値で比較されていました。

3dfx社の「Voodoo」はすでに衰退していましたが、当時も、Radeon(元ATI社、AMD社) VS GeForce(NVIDIA社) VS Millennium(Matrox社)など、ベンチマークや演算速度だけで比べられていました。

Apple端末の開発は、実現する機能や仕様が決まった段階で、ハードウェア設計が始まるそうです。そのため、NPU単独の性能ではなく、ソフトもハードも有機的にバランス良く設計されています。

そのため、単純な演算速度指標であるTOPSだけでは、比較できないところがあります。

Apple SiliconのNPU性能について

M3が発表された当時は、GPUやCPU性能が順当に増えてきたため、Neural Engineを全く気にしていませんでした。

2024年6月時点で現行最新モデルとなるM4シリーズのTOPSは、M3の18TOPSに対して約2倍となる38TOPSの性能を持っています。

M4に搭載されているNPUの性能だけを見ると、40TOPS以上を求めるWindowsの「Copilot+PC」要件よりも、2TOPS低い数値で、現行モデルに比べても、7TOPS低くなっています。

ちなみに、2022年に登場したMacStudoに搭載されている、Apple M2 Ultraに入っている32コアのNPU(Neural Engine)は、31.6TOPSです。ちなみにM3シリーズは、18 TOPSです。

今まで、Neural Engineのユニット数は毎回16コアでしたが、今後は32コアになるか、はたまた更に性能を2倍にしたM5も考えられます。

Apple端末はOpneAI社製 GPT-4oを内部で動かす?

Apple社は2024年9月頃アップデートする「Apple Intelligence」を統合した次期iOS18とiPadOS18とmacOSから、OpenAI社のGPT-4oが無償で使えるようになる事を発表しました。

※2024年6月時点で英語のみの対応予定

今回発表された「Apple Intelligence」は、Apple端末に含まれる様々なAI機能の総称として、今後は、様々なAI機能が追加されていくようです。

プライバシー保護の強みを打ち出した「Apple Intelligence」では、今まで通り、利用端末から見て負荷の軽いAI処理はApple端末内部で処理を行い、負荷の重い処理は、Appleシリコンで構成されたAppleサーバーで処理する仕組みになるそうです。

今回話題となっているOpneAI社のChatGPTの最新モデルとなる「GPT-4o」は、「Apple Intelligence」に統合されるているようです。

はっきりわかりませんが、内部的にGPT-4oが動くのではなく、Apple社がOpenAI社とビジネス契約をしたアカウントを経由した、アクセスの提供をしているようにも見えます。

いずれにしろ、iOS18系列のmacOS Sequoia以降が動くM1からM4にかけてすべてのMacで、「GPT-4o」が使える流れができます。

負荷が重い、Apple Intelligenceを動かすAppleサーバーでは、当然Apple Siliconが使われます。ChatGPTとの連携中継で何らかの生成AIを挟む可能性も高くなっています。

Apple社の強みは、AIを意識せずに、生成AIを利用できる点だと思います。

今後、Apple社独自の生成AI開発により、M5以降のApple Siliconでは更に最適化が進むことは間違いないと思います。

そして、近い将来GPT-4o系の生成AIが完全にスタンドアロン(端末内部)で動く未来が到来するかもしれません。

文字情報は、Apple公式の「iPhone、iPad、Macの中心にパワフルな生成モデルを据えるパーソナルインテリジェンスシステム、Apple Intelligenceが登場(プレリリース2024年6月10日)」から確認できます。

Mac Studioはどうなる?

2つのMaxを組み合わせたUltraですが、M4を二つ組み合わせても、76TOPSしかありません。もしかするとM5世代まで発売はお預けになる可能性があります。

2023年11月頃にM3CPUを搭載したMacBookProが登場しましたが、購入時点でNPU性能についてはほとんど気にしていませんでした。

現状でも、ハードウェアからOSまで自社が手がけるApple社のNPUコアは、macOSのシステムとして組み込まれており、自動翻訳や画像の切り出しなど、なくてはならない仕組みとして意識せず使っています。

ただし、2023年11月時点のM3登場時点では、NPU性能よりも、DTM系で必要となる絶対的なメモリー領域と、多数のプラグインと音源を同時に鳴らしてもプチ音が入らない、絶対的なCPU性能が重要でした。

多くの、Macを愛するクリエイターにとっての関心事はそこだったと思います。

このあと、ソフト開発者から見たAI開発環境についても少し触れますが、今後、NPUを利用した、音楽プラグインは、ますます増えてくると思います。

状況が一転しているため、中途半端なモデルではなく、計画は白紙撤回され、次期Mac StudioとMac Proは、152TOPSクラスとなる、がっつりモデルが登場しそうな予感がしています。

ソフト開発者から見た「Apple Intelligence」と「Windows AI」

登場当初からWindowsは汎用的なプラットフォームとして、開発者にソフトを開発してもらうことに重点を置いてきました。

今回、ソフト開発者から見た、Windows AIと、Apple Intelligenceについて、少しだけ触れたいと思います。

2024年6月に発表されたした「Apple Intelligence」は、Appleアプリ開発で利用できるAPIが多数あります。

また、Windowsの方も、開発者向けのWindows AIを見ると、機械学習専用のAPI「Windows ML(Machine Learning)」や、機械学習 (ML) 向けの低水準 APIとなる「DirectML(概要)」の実装が進んでいます。

さらに「Copilot+PC」はMacと同じARMコアで動きます。

個人的になじみが深い音楽プラグインでは、常に同じ結果が求められるます。

AIのコアとなる、同じコードや学習モデルを使うことで、MacとWindowsの両対応の道が更に開けてきたように見えます。

と書きつつ、最近は32bit Float録音がはやっていて、DTMの内部処理も32bit Float処理になりつつあるように見えます。と言うことで、整数演算のNPUよりも、浮動小数点演算のGPUがメインかもしれません。

どうなるかはわかりませんが、CPUとGPUに加えてNPUまで使えるようになると、状況に応じた処理分岐など、ナビゲーターやコーパイロット(副操縦士)的な、アドバイスが期待できます。

Windowsを搭載した、自動販売機などの接客対応がますます、人間より親切になる未来がすぐそこに来ている感じがします。親切を通り越して、商売っ気が強すぎる自動販売機も出てくるかもしれません。

近い将来、NVIDIA製のCPUが出るかも

Apple社のOSに対して、Microsoft社のWindowsを搭載したノートパソコンでは、「Copilot+PC」によるNPUを活用したデモンストレーションや積極的なアピールができない状態です。

たぶん、NPUよりも、NVIDIA社のRTX4000シリーズを使った、デモンストレーションの方が強く押し出せますが、こちらは、生成AI問題など、あまり強くアピールできない状態かもしれません。

また、IntelやAMDなどのX86系CPUで動かないこともあり、方向性が定まっていない状態です。

そもそも、Windowsに搭載されている、Microsoft社製純正アプリは、伝説級のゲームとしてWidnows3.1からWindows7まで付属し続けた「マインスーパー」や「フリーセル」を除けば、積極的に使いたいと思えるような魅力も、実用製もありません。

これは、Windowsの標準アプリは、Windows上で動くサードパーティー製アプリを開発する方へ向けたデモンストレーションの側面が強かったからです。

更に、45TOPSというNPU性能ですが、現時点でRTX4050クラスでも194TOPSの性能があります。

ただし、僕個人としては、Microsoft社の思うように、長時間動くパソコンとしては、省電力で15時間以上動く為には、NPU単独で動くことが重要だと思います。

とはいえ、45TOPSで「AI PC」プラス5TOPSのQualcomm社製CPUとなる、Snapdragon XのNPU性能と、Laptop版 RTX4000シリーズの性能を比べて見ると歴然とした差があります。

無充電での稼働時間に影響する、電力性能比で比べた場合、全くフェアではないため、紫色の「GPU+」は、Snapdragon Xを内蔵GPUとNPUを合わせた性能の75TOPSを入れてあります。

こちらは、NVIDIA社の動きによって変わってくると思います。生成AIはNVIDIAが先行しており、NVIDIA GH200などには、ARMコアがCPUとして組み込まれています。

すでに実用段階としてWindows上で動いている生成AIソフトの多くが、NVIDIA社のRTX3000やRTX4000シリーズが使われ出力されています。

そして、生成AIを学習するコンピューターもNVIDIA製のGPUやNPUが使われています。

多品種の半導体を組み合わせるチップレット技術も進化しており、回路上のボトルネックはメモリー速度となっています。

厳密には、チップレットではないですが、Apple Siliconはメモリーを共有するユニファイドメモリ(Unified Memory Architecture、UMA)の強みを持っています。

今回、Microsoft社が、ARMコア版で動くCopilot+PCを出したことにより、NVIDIA社はCPUを内蔵した新たなGPUを出す可能性が出てきました。

実は現状でも、NVIDIA Grace CPUという世界一高額なCPUをNVIDA社は発売しています。

かつてNVIDIA社は、IntelのX86互換CPUを出そうとしていました。

色々あって断念しましたが、NVIDIA製のCPUが登場する可能性もあります。

NVIDIA社のCEOであるジェンスン フアン氏の実績を見ると、かつて断念した、NIVIDA製CPUが出てくるかもしれません。

そろそろIntel社の覇権を我が物する好機と準備が進んでいるかもしれません。

次世代Vera CPUがコンシューマに降りてくる可能性もあります。

Windowsはどうなる?

Apple端末に関しては、先に紹介したとおり、現状でもNPUをフル活用している段階で、未来がはっきり見えています。

Windows11に関しては、「Copilot+PC」の方向性は見えていますが、未知数となっており、2024年後半から2025年に、確実に新型が出ます。

Apple社が、プライバシーを強く打ち出している背景には、これまでのApple社積み重ねてきた信頼があるからです。

Windows11では機械学習に使われない生成AIの無償利用はできない?

またApple社は、2万円程度で売られているOEM版のWindowsと違い、新商品の中に、サービス料金を含ませても問題にならない高額なハードウェアの販売で利益を得ています。

パソコンメーカーへのWindows OS卸価格はもっと安いはずです。

Windows95からWindows7までのWindowsには、毎回バージョンのアップグレード費用がかかりました。

ところが、忘れられたVistaと、次のWindows8を含めた、Windows7からの、Windows10への無償アップグレードキャンペーンから始まり、Windows11も無償アップグレードになっています。

僕自身、自作PCへのOSを購入することなく、パッケージ版のWindows7がWindows11として動いています。

これでは、どんなに頑張っても、Microsoft社は電気代すら出すことができません。

こういう事情もあり、WindowsのCopilotは、機械学習に使わないビジネス有料サービス(更に著作権侵害に対する保証)と、機械学習に使われる可能性があるコンシューマ向けの無料サービスに分かれています。

セキュリティが強化されつつあるWindows11

Microsoft社は、どうにか収入を獲得する手段を必死に模索しているはずです。

現在の検索エンジンサービスと同じように、Webページの検索キーワードや閲覧履歴から、広告表示や購買提案を行っているサービスがあります。

生成AIに関しても、パソコンの使用状況から、広告表示やサービス案内に利用される事は容易に想像が付きます。

この辺のことは、Googleサービスでなれているため、それほど問題にはならないかもしれません。

知らぬ間に機械学習がされる脅威

問題は、ユーザーが気づかないうちに、パソコン内に入っている利用履歴や保存ファイルなどを、Windowsの強制サービスとして、解析した上で、機械学習したパーソナルなデータの存在です。

これらのデータは、「ファイルレスマルウェア」などの、「PowerShell」といったWindowsの標準機能を利用した、ウイルス対策ソフトでは検出が困難なランサムウェアなどによって、狙われるリスクが高くなります。

昔から、Windowsはバックグラウンドで何が動いているかわからない、ところがあります。

正規のソフトを利用した、ウイルスにより、自分の書癖や生活パターンなどを機械学習したパラメーターが作られる可能性もあります。

それらを組み合わせることで、知人を装ったフィッシングメールや、音声合成用のAIパラメータの学習など、2023年時点のコンピュウーターウイルスなどと比べものなら無いほどの脅威になり得ます。

いずれにしろ情報をため込むことは、セキュリティリスクにもなります。

Windows11に搭載されつつあるmacOSに近いプライバシー制御

AI PCなど、今後ますます、セキュリティを守るための厳格なプライバシー制御が必要になることは、十分Microsoft社は理解しています。

こんな、Windowsですが、最近変わろうとしている事に気がつきました。

何でも動く無防備なWindows98系から、WindowsNT系のWindowsXPにコンシューマ向けが移行し、Windows7やVistaなどから徐々に、管理者権限などのセキュリティは強固に変化してきました。

パソコンよりも更にセキュアなセキュリティが求められるiPhoneなどの流れをくむ、macOSでは、当たり前の機能として、アプリケーションは、位置情報以外にもカメラやマイクにフォルダなど、個人情報に関わる情報にアクセスには、どこの誰が作ったソフトであっても、使用者による許可と不許可が選択できる機能が備わっています。

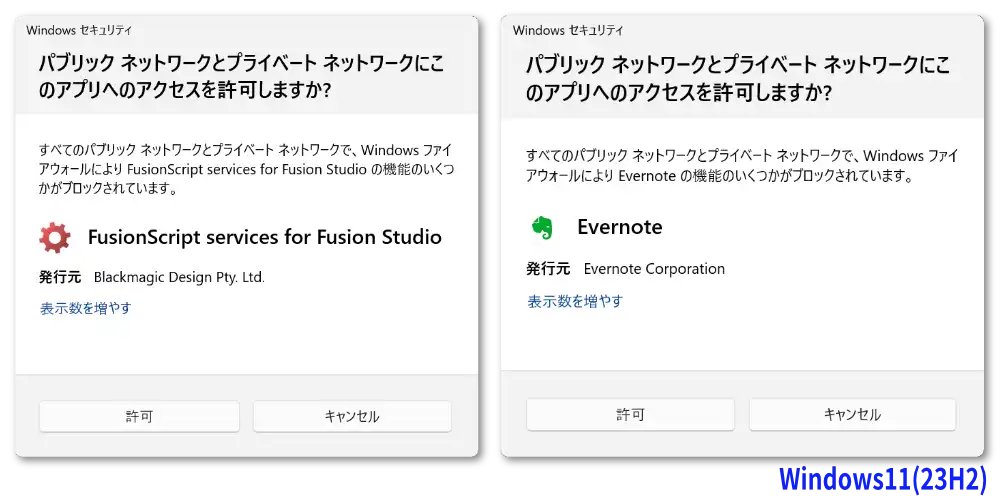

なんと、Windows11(23H2)からでしょうか、2024年6月のある日、アプリケションからのネットワークアクセス使用とすることに対して、許可を求める画面が出るようになっていました。

確かに、Windowsは、プライバシーを意識した、安全なOSに、変わろうとしています。

ただし、Windows11のログイン画面には、なぜか天気や日経平均やニュースなど、お呼びでない情報が表示されています。

Windows標準のブラウザであるEdgeを起動でも、謎の通信が多数あります。

日本でしか通じないジョークとして、最大与党の政治資金問題と同種の構造的な問題があるように見えます。Androidスマホと同様、Windowsでも、無料ユーザーがリスクを取り除くことは、難しいと思います。

※Appleも、Googleからの広告収入や情報マーケティングに偏ったAppleBank構想など、監視の目を気にしながら、おっかなびっくりで、Windowsと同じ事をしようとしています。

2024年時点でAppleのプライバシー優位点は確かにありますが、Appleの時価総額が伸び悩む中、今後もAppleの魅力が続くかどうかは、わかりません。

今一番安全なのは、Apple以上の時価総額となったNVIDIA社です。こちらは、生成AIプラットフォームも手がけていますが、NVIDIA半導体を売ることがメインとなっています。

現時点で、機械学習のデータ元を集める事は、リスクとなります。個人的に、NVIDIA社のイベントなどに参加していますが、個人情報をバッサバッサと捨てている空気を感じます。

「Copilot+PC」は、ビジネスユース向け?

Appleの音声入力は、学習データ提供を許可したユーザーからの音声入力を学習に使っています。そのため、書き言葉で音声入力しても、話し言葉として変換されることがあります。

生成AIの機械学習では、大量の生の質問が必要となり、どうしてもユーザーからの利用データが必要になります。

とはいえ、機械学習は情報漏洩につながったり、意図せず著作権や特許などの問題に接触するリスクが伴います。

現状では、年額59,340円(2024年6月時点税込み)の「Copilot for Microsft365」など、機械学習に使わない事が契約条項にある有料サービスを契約する必要があります。

今後は、ビジネス契約として、「Copilot+PC」で動作可能な、カスタム生成AIサービスなどに移行するような気がしています。

となると、企業ユースではない一般ユーザーが、有料サービスの契約が必須となるような、「Copilot+PC」を購入するメリットは、低いかもしれません。

この辺は、まだ様子を見てみないと、どうなるかわかりません。

「Copilot+PC」は、予備学習用ができるAI性能を保証している?

現時点で、AI学習には、10の12乗となるTではなく10の18乗を合わす1ExaFLOPSクラスの演算性能をもったAIサーバーを長時間稼働させる必要があります。

これらの処理を、ローカルパソコンでやる事は現実的ではなく、AIに送るパラメーターを作るための予備学習として、NPUが使われる可能性が高いと思います。

具体的な予備学習の予測

これらは、生成AIサーバーで処理する前段階に行われ、画像や動画や音声の特徴を抽出に使う方法もあります。

AIに限らず、音声解析では、録音データではなく、スペクトル解析や特徴抽出などの結果を認識サーバーに送っています。

語弊がありますが、今風に伝わる書き方をすると、プロンプト(呪文)の生成に、内部NPUを使うイメージです。

NPUでは普段から、ユーザーの話癖といった思考パターンから学習データを作ったパラメーターの蓄積を重ねることで、サーバー上のスーパーAIとの翻訳的な作用から、精度の高いカスタム応答に使う可能性はあります。

スーパーAIとは、全知全能のような超ビックな生成AIを想定しています。これは、全部を一つで済ませてしまおうという、NVIDIA社やGoogle社やOpneAI社が目指している物です。

翻訳的と書きましたが、スーパーAIから、内部NPUで処理できる小さなサイズの生成AIを送り、内部のパラメーターで演算して、スーパーAIに戻し、結果を戻すような、生成AIの多段処理も考えられます。

少しまどろっこしい説明でしたが、利用者が入力した脆弱性につながるような文字を一定の規則に従い別の表記に置き換え無害化する「サニタイズ」のような仕組みを使い、内部NPUによる予備学習をするために使う可能性が高いと思います。

個々に書いた予備学習は、あくまで、色々なAI情報に基づいた、個人的な推測です。

最後に

未来は誰にも予見できないことであり、時代の流れを待つしか無いかなと思います。

2024年6月時点で、何を買っても、後発製品に抜かれることが確実な状態なのは間違いないと思います。

7月に前倒しで販売することとなったAMD社のRyzen AIシリーズも、発売直後はCopilot+PCとして活用することはできず、Microsoft社のWindows対応待ちとなっています。

今購入可能なSuface Proとなる「Copilot+PC」は、「MacBook」と同等以上の性能を持っているように見えます。

NPUもCPUやGPUと同じように、演算性能を上げると電力消費が増えバッテリー駆動時間が短くなります。

Apple社が示す方向性のように、簡単な学習済みAIモデルは端末内部のNPUで行い、難しい事は、クラウドで処理するという方向性になるかなと思います。

Windows11では「Copilot+PC」のAI性能要件を40TOPS以上と定めました。

つまり、後方互換性を重要視するWindowsなら、40TOPS程度で動く範囲の学習済みAIモデルがほぼ確実に配布されます。

現時点でNPU性能が15.8TOPSのMacBook Air(M2)でも、翻訳や画像内の文字きりだしに、文章整形など、ストレスなく使う事ができています。

一方でチャットで質問に答えてくれるChatGPTなどの学習時パラメーター数は、3.5をから大幅に増え、2兆個を超える4.0となっています。

ChatGPT3.5とChatGPT4.0では、圧倒的に回答の質が向上しています。

今後も学習パラメーターが増え、更に使い勝手が良くなるのは間違いありません。

そして、学習済みAIモデルを動かす計算量も驚異的に増えてきています。

内部のNPUで動かすことなど不可能となるため、クラウドに接続しながら使う方が現実的です。

「MacBook」と同様に、長時間動作と軽快な操作性をもつ方が、使い勝手が良いパソコンだと思います。

また、「Copilot+PC」の企業向けとして今後5年間は動作が保証されるSuface Proでアピールされている、翻訳や切り抜きに、気の利いたAI処理が、快適に動けば問題ないような気がします。

先にも書きましたが、2024年6月時点で、何を買っても、後発製品に抜かれることが確実な状態なのは間違いない状態です。

となると、Copilot+PC認定パソコンの要件を満たしたSnapdragon X EliteというCPUを搭載した、Microsoft社のCopilot+ PCのSurface Proは、悪くない選択に見えます。

なによりWindowsを開発しているMicrosoft社自身がつくっているパソコンです。Windowsの検証パソコンの立場は、大きいと思います。

同じく、Microsoft社と深い協力関係がある、サードパーティー製としては、HP社の「HP OmniBook X 14-fe0002QU アドバンスモデル」や、ビジネスモデルの「EliteBook Ultra」なども候補として悪くないと思います。